| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

7 Rome Flute Tibia Pompéï Naples MANN

7 Rome Flute Tibia Pompéï Naples MANN

Antiquité Flute Tibia Pompéï Naples MANN

English Translation

Historique Voir ICI

History Click HERE

TIBIA (α?λ?ς)

C'est le nom que l'on donnait à plusieurs instruments à vent très usités chez les anciens et faits de roseau, de buis, de corne, de métal, du tibia (os de la jambe) de quelques animaux ou oiseaux, d'où l'origine même du nom. Tous ces instruments, toutefois, appartenaient à une même classe, caractérisée par la présence de trous qu'ouvraient ou que fermaient à volonté les doigts, et par celle d'une embouchure que l'on introduisait entre les lèvres et par laquelle on soufflait dans l'instrument.

(μ?ναυλος). Une des formes les plus anciennes et les plus simplesde la tibia était un petit cylindre en buis, assez semblable au flageolet moderne, et tout à fait semblable à l'instrument dont se servent encore maintenant les bergers ou pifferari des montagnes près de Rome. On voit cette tibia dans le specimen ci-joint, pris d'une statue représentant un faune. Ce genre de tibia était connu particulièrement sous le nomde monaulos, emprunté au grec (Mart. XIV, 64).

-

-

Tibia gingina (γ?γγρας). Sorte de petite flûte très simple, faite de roseau d'un fort et petit diamètre, produisant un son aigu et plaintif, comme notre fifre ; elle était d'un grand usage en Phénicie et en Egypte (Solin. 5 ; Festus, s.v. ; Athen. IV, 76). On en a trouvé dans les tombeaux égyptiens plusieurs specimens, variant de longueur entre 0m 228 et 0m 457 ; la gravure en représente un de 0m 228 de long, tiré de la collection de Salt au Musée Britannique.

-

Tibia obliqua (πλαγ?αυλος). Instrument assez semblable à notre basson, avec une embouchure placée sur le côté du tube, et que l'on tenait, quand on en jouait, dans une position oblique, de manière que le sommet en vînt près de l'oreille droite (per obliquum calamum ad aurem porrectum dextram, Apul. Met. XI, p.245), ainsi qu'on le voit dans la figure ci-jointe, d'après un bas-relief conservé au Vatican et qui représente un certain nombre de génies célébrant les fêtes de Bacchus. On prétend que ce fut Midas qui l'inventa (Plin. HN. VII, 57), et on en attribuait l'usage aux satyres et aux compagnons de Bacchus (Serv. ad Virg. Aen. XI, 737).

|

|

|

|

-

Tibia vasca. C'était, à ce que l'on suppose, un instrument du même genre que celui que nous venons de décrire, mais plus simple et moins puissant, sur lequel s'exerçaient les commençants, la forme de l'embouchure facilitant la production et la modulation des sons, et de là lui viendrait ce nom de vasca, mot à mot légère ou inférieure (Solin. 5 ; Saumaise ad Vopisc. Carin. 19 ; Gloss. Philoxen.) Si ces conjectures sont fondées, on en aurait un specimen dans la figure ci-contre, qui représente une statue-terme de Pan conservée au Musée Britannique. L'embouchure est disposée comme dans la figure précédente, mais le cylindre est plus mince, et n'est formé que d'une simple tige de roseau. Le bras droit et le bas de l'instrument sont des restaurations modernes.

|

-

Tibia longa. La longue flûte que l'on employait dans les temples, pendant les sacrifices pour faire entendre une musique éclatante et solennelle au moment de la libation (Marius Victorin. I, 2478). La figure est empruntée à un bas-relief publié par Casali (Splend. Urb. Rom. III, 1), et représentant un sacrifice ; on y voit quatre personnages soufflant dans ce même instrument, presque aussi long que le corps des musiciens mêmes qui le manient.

-

Tibia curva (?λυμος). La flûte phrygienne (Athen. IV,79) ; elle servait surtout dans les cérémonies du culte de Cybèle (Pollux, IV, 74). Le tube en était fait en buis, et à l'extrémitié opposée à l'embouchure, se terminait par un bout recourbé (Pollux, l.c.) en forme de corne, comme on le voit dans le specimen ci-joint, emprunté à un bas-relief romain ; c'est ce qui la fait appeler curva (Virg. Aen. XI, 737 ; Tibull. II, 1 86), ou tibia adunco cornu (Ov. Met. III, 533).

Elle avait souvent aussi deux branches qui se séparaient à la moitié environ de la longueur totale de l'instrument, comme on le voit dans la figure ci-après, empruntée aussi à un bas-relief ; par suite, les sons que cette flûte fait entendre sont alors caractérisés par l'épithète biforis (Virg. Aen. XI, 618, biforem dat tibia cantum ; Stat. Theb. IV, 668, biforem tumultum).

-

Tibiae pares (ζε?γη). Paire de flûtes, de même longueur et de même diamètre, toutes deux dans le même ton, c'est-à-dire toutes deux basses ou toutes deux hautes ; un même musicien soufflait en même temps dans toutes les deux ; mais chaque flûte était à elle seule un instrument séparé et complet, et ce n'était pas, comme dans le modèle précédent, deux branches partant d'un même tronc.

Le speciment que nous donnons est emprunté à un bas-relief en marbre de la villa Mattei, où les deux flûtes sont tenues par une Muse. L'Hécyre de Térence était accompagnée de flûtes de ce genre, comme nous l'apprend la notice mise en tête de la pièce : modos fecit Flaccus Claudi, tibiis paribus.

-

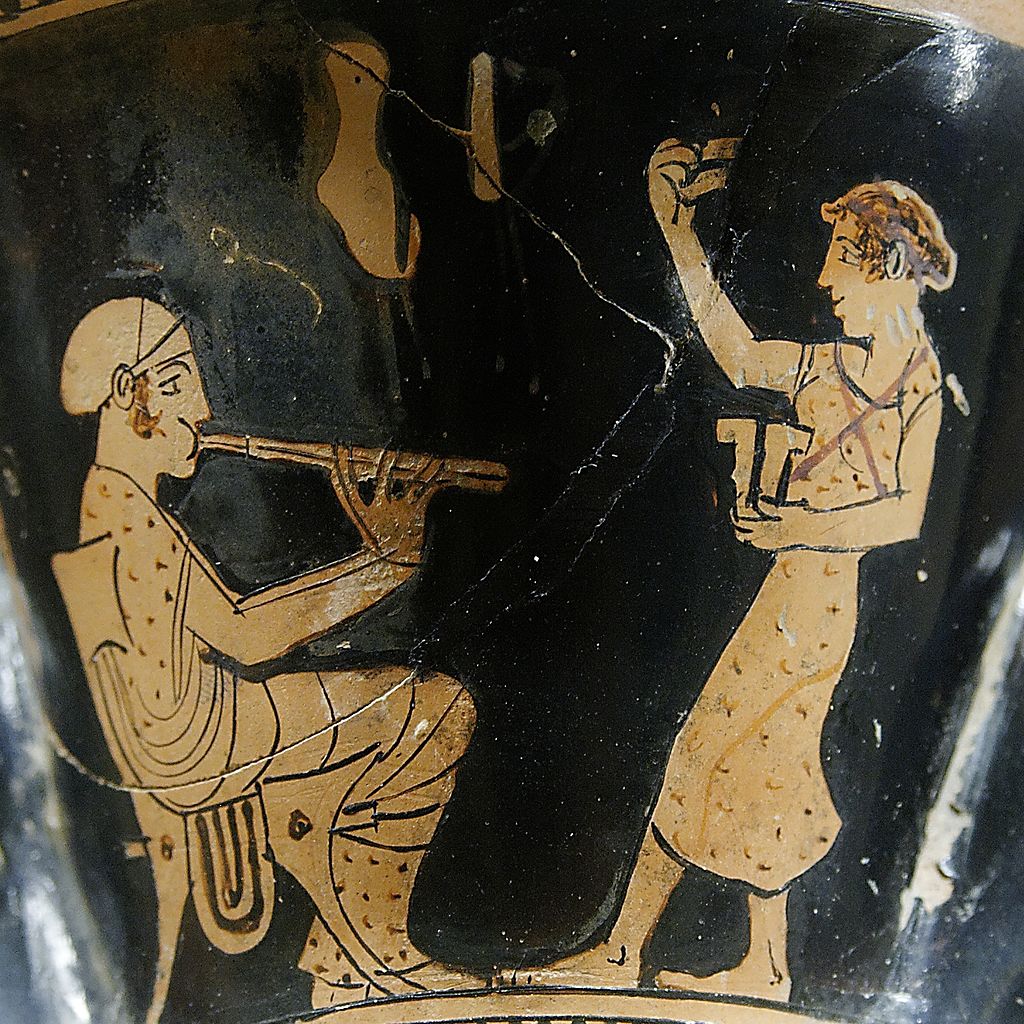

Tibiae impares. Paire de flûtes dans lesquelles soufflait en même temps un seul musicien, mais qui avaient chacune un diapason et des sons différents, l'une était basse et l'autre haute ; différence qui résultait, à ce que l'on croit, de l'inégalité de longueur des deux flûtes et de l'inégalité des intervalles entre les trous, comme semblent l'indiquer les figures de la gravure, empruntées aussi à un bas-relief. Le Phormion de Térence était accompagné par des flûtes de ce genre, come le dit la notice mise en tête de la pièce : modos fecit Flaccus Claudi, tibiis imparibus.

|

|

-

Tibia dextra (α?λ?ς ?νδρ?ιος). Dans une paire de tibiae impares, celle qu'en jouant on tenait de la main droite (Festus, s.v.), comme le montre la figure ci-jointe, d'après une peinture d'Herculanum. Elle était faite de la artie supérieure de la tige du roseau (Theophrast. HP. IV, 12 ; Plin. HN. XVI, 66) et produisait les notes graves ou basses (gravi bombo, Apul. Flor. I, 3, 2), ce qui la fait appeler par Hérodote la flûte mâle (I, 17). L'Eunuque de Térence était accompagné par une paire de flûtes basses : tibiis duabus dextris ; l'Andrienne, par deux paires de flûtes, une de basses, une de hautes : tibiis paribus dextris et sinistris.

|

-

Tibia sinistra ou laeva (α?λ?ς γυναικ?ιος). Dans une paire de flûtes, celle que l'on tenait de la main gauche, comme le montre la dernière figure. Elle était faite de la partie inférieure de la tige du roseau (Theophrast. HP. IV, 12 ; Plin. HN. XVI, 66) ; elle produisait les notes hautes ou aiguës (acuto tinnitu, Apul. Flor. I, 3, 2) ; ce qui la fait appeler la flûte féminine par Hérodote (I, 17).

-

Tibia incentiva. La flûte qui conduit, ou flûte basse ; synonyme de tibia dextra (Varro, R.R. I, 2, 15), parce que c'était la flûte de droite qui commençait.

-

Tibia succentiva. La seconde flûte ou flûte haute ; synonyme de tibia sinistra (Varro, R.R. I, 2, 15), parce que le chant, que commençait la basse, était aussitôt repris et continué par la flûte haute ou de la main gauche.

-

Tibiae Sarranae. Paire de flûtes de longueur et de diamètre égal, comme les tibiae pares, de manière que toutes les deux étaient à la même hauteur et dans le même ton (Serv. ad Virg. Aen. IX, 618). Les Adelphes de Térence étaient accompagnés de cet instrument, dont on suppose que le nom vient de Sarra, l'ancien nom de Tyr ; mais sur cette origine, ainsi que sur les caractères particuliers de cet instrument, on ne sait rien de réellement authentique.

-

Tibiae milvinae. Flûtes qui avaient un son particulièrement aigu et perçant (Solin. 5 ; Festus, s.v.) ; on n'en sait pas plus long sur leur forme et leurs caractères distinctifs.

|

|

|

Copyright © 2003-2025 MaquetLand.com [Le Monde de la Maquette] et AMM- Tous droits réservés - Contactez l'Administrateur en cliquant ici

Ce site sans aucun but lucratif n’a pour but que de vous faire aimer l’ Histoire

Droit d’auteur

La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol

Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc)

Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande.

Principaux Collaborateurs:

Gimeno Claude (+)

Brams Jean Marie

Janier Charles

Vincent Burgat

Jean Pierre Heymes

|

Marie Christophe

Jouhaud Remi

Gris Patrice

Luc Druyer

|

Lopez Hubert

Giugliemi Daniele

Laurent Bouysse

|

Nb

de visiteurs:7893741

Nb

de visiteurs aujourd'hui:1069

Nb

de connectés:82

|

|

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)