Il était une fois un petit Navire

Loic Charpentier

2e Partie 3e Partie

|

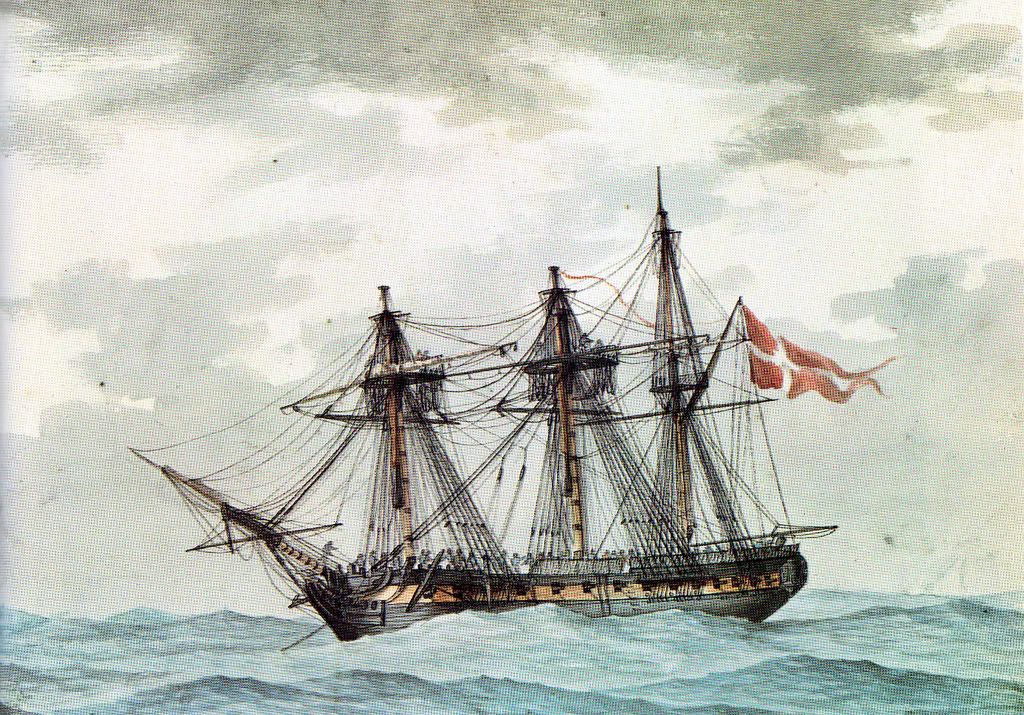

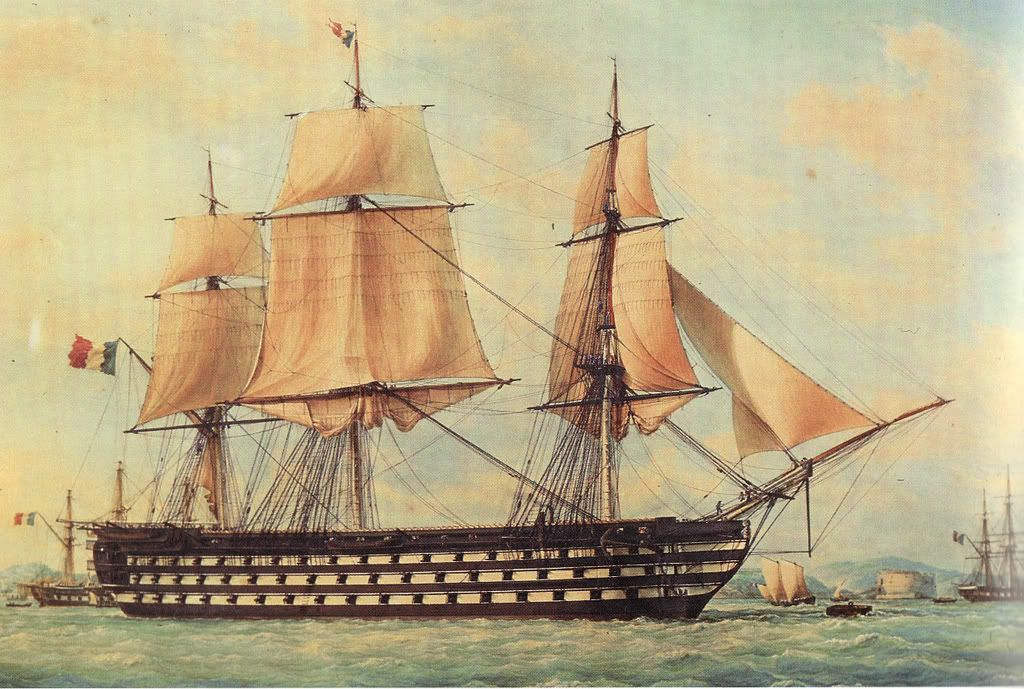

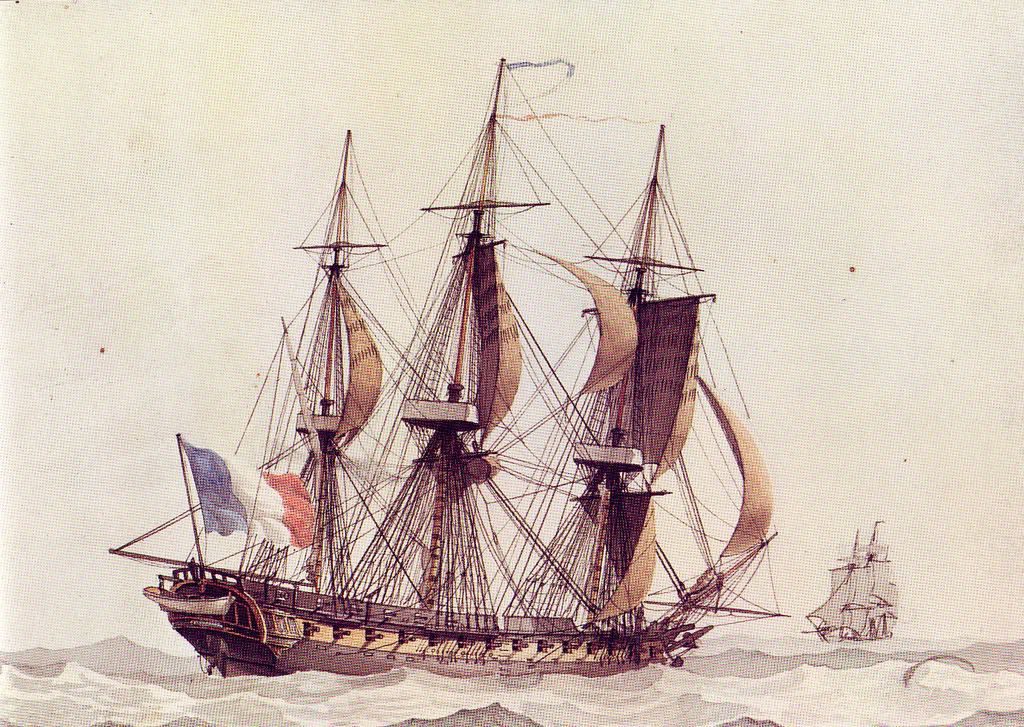

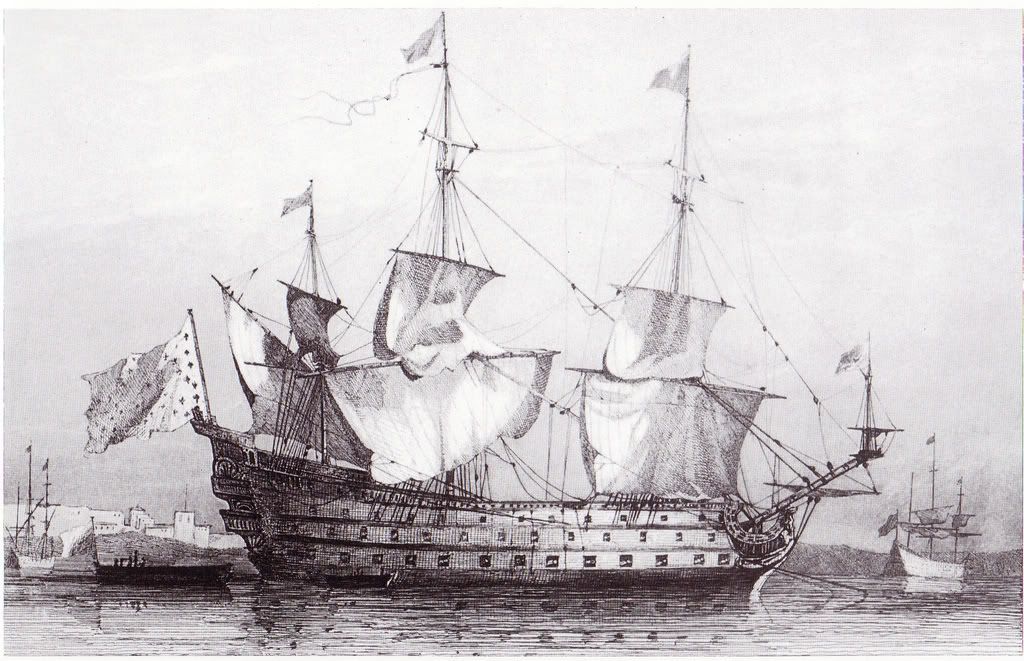

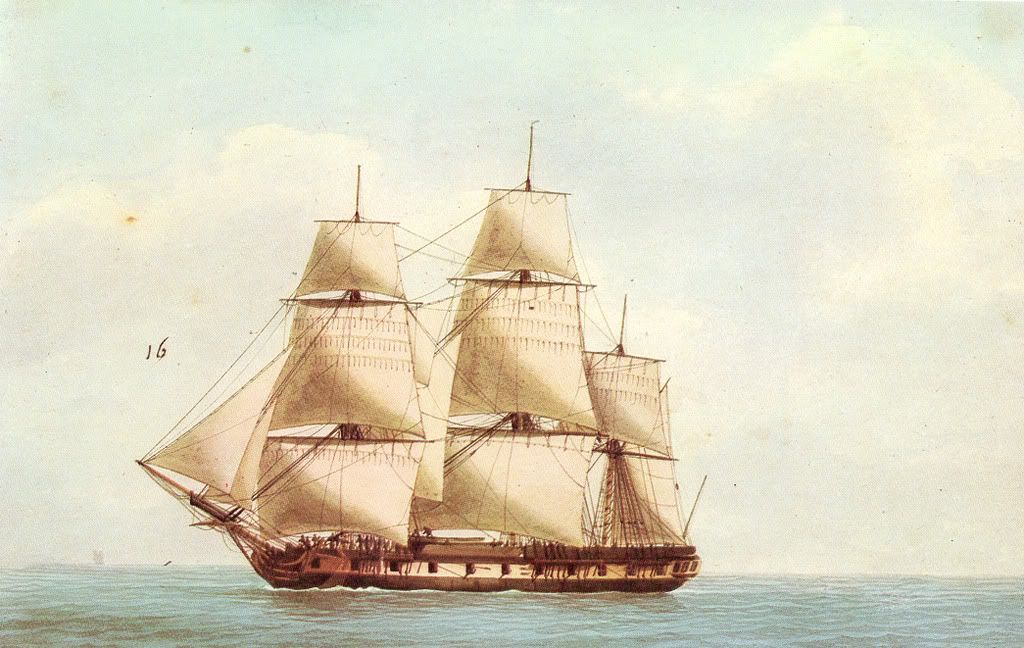

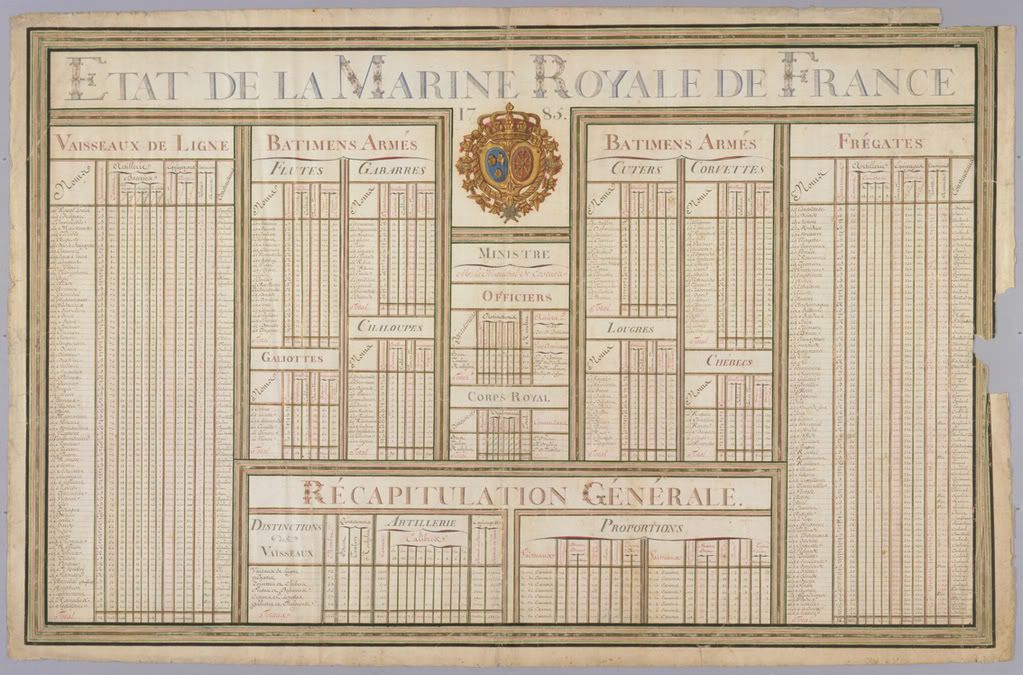

La marine à voile militaire atteindra son apogée durant la période à cheval sur le XVIIIème et XIXème siècle…disons entre 1750 et 1820. Cà, c’est l’opinion de Pépère . Vous trouverez sûrement des contestataires mais je vais, de ce pas, vous justifier mon propos. La propulsion à vapeur et la coque métallique sont des inventions récentes du XIXème siècle, qui ne connaissent un emploi courant qu’aux environs des années 1830…enfin, disons que ce ne sont plus des phénomènes de foire mais qu’on est encore très loin de la généralisation…surtout dans le domaine militaire où règne bon nombre d’amiraux cacochymes et quasiment séniles qui n’ont pas foutu un pied à bord depuis quinze ou vingt ans mais font la pluie et le beau temps dans les bureaux et commissions (Nota : Bien entendu, cette gérontocratie navale à totalement disparue de nos jours). Du coup, les seuls moyens de propulsion nautique sont la rame et la voile durant plusieurs dizaines de siècles.

|

| (1) - Barque à rames – Grèce – 1500 avant JC Cette embarcation ressemble beaucoup aux barques égyptienne qui navigue sur Nil. |

Pour commencer, un poil d’histoire…

Au début, nos lointains ancêtres ne s’aventurent guère sur la flotte et si c’est vraiment nécessaire, se confectionnent un flotteur personnel avec une poignée de roseaux pour longer ou traverser la flaque d’eau auprès de laquelle ils vivent. Le flotteur se transforme en esquif en bois, en roseaux ou, comme en Mésopotamie, en terre cuite (si, si !) (Depuis lors, avantageusement remplacée par un pneu de camion ou d’engin de chantier !), en peaux tannées puis en pirogue à laquelle sont ajoutées des pagaies, premier moteur « humain » avéré. Tout çà, c’est bien gentil pour transporter quelques légumes ou même une momie dans un contexte lacustre ou fluvial mais çà limite un tantinet les possibilités.

Depuis les temps reculés, les trois zones principales du développement des navires de haute mer se situent en Méditerranée, en Europe du Nord et en Chine. Si vous le voulez bien, nous allons surtout nous intéresser au Nombril du Monde, notre Belle France ! En dehors de ses célèbres stations balnéaires, la mer Méditerranée est également le berceau de la navigation pour les civilisations installées sur ses rivages, Egyptiens, Phéniciens, Grecques, Carthaginois, Romains. Même si, parfois, les tempêtes déclenchées par le courroux de Neptune n’y sont pas piquées des hannetons, la Mare Nostrum est une mer intérieure relativement clémente, aux fluctuations de marée quasiment inexistantes, contrairement à l’Océan Atlantique. Les Egyptiens découvrent l’utilité de la rame sous la IVème dynastie (2600-2500 avant JC), plus performante grâce à son point d’appui (tolet ou sabord de rame). Le vent s’avère également très utile -quand il souffle dans le bon sens!- pour avancer sans trop se fatiguer. Du coup, les Egyptiens (one more time !) améliore un chouïa le primitif esquif en lui adjoignant un bout de bois vertical, le mât, un autre horizontal (voir deux, à l’égyptienne), la vergue, sur lequel vient se fixer une natte tressée à base de feuilles ou de roseaux fendus (les jonques chinoises utiliseront longtemps ce matériau) ou de peaux de bêtes tannées ou d’éléments tissés (Beautiful cotton of Egypt, Sir, look the quality !)…bref, une voile ! Bien que probablement plus ancienne, l’adoption de la voile, en se fondant sur de vieux bas-reliefs et des décors de poterie n’est avérée qu’aux environs de l’an 2200 avant JC, dans les eaux crétoises. Les troupes d’Agamemnon, pour aller se friter avec les Troyens, ont très probablement traversé la mer Egée sur des bâtiments à rames munis d’un mat et d’une voile d’appoint. Se dessinent, également à l’époque, deux formes de coque. La coque ronde ou ventrue et la coque longue. Au cours des siècles, on retrouvera cette distinction et les navires à coques rondes seront d’abord utilisés pour le transport des marchandises tandis que la coque longue sera plus particulièrement dédiée aux activités nécessitant une recherche de vitesse comme la guerre ou la piraterie, occupations fort prisées par l’espèce humaine.

|

| (2) - Combat naval- Fresque de Pompéi Il faut se méfier car les artistes de l’époque avaient la fâcheuse tendance à ne pas représenter le mat avec la voilure, pourtant ces derniers existent bel et bien. |

La France & la Mer

Je vais encore me répéter mais notre bon royaume de France n’avait pas franchement une vocation maritime exacerbée ! Ceci dit, au Moyen-âge, il avait des excuses, car, au Sud-ouest et au Nord, les Goddons et les Flamands nous avaient piqué les côtes, la Duchesse Anne de Bretagne ne s’était pas encore vautrée dans un royal plumard français et les rivages méditerranéens n’étaient pas du ressort du Roi de France. Il n’y aurait pas eu l’estuaire de la Seine et un bout de côte normande, il ne lui restait que la navigation fluviale et le canotage sur le lac du Bois de Boulogne ! De surcroit, la noblesse française fièrement engoncée dans son armure et campée sur son destrier n’avait pas vraiment le pied marin. Tout cela n’est qu’affaire de gueux ! Du coup, la France sous-traitait ses activités maritimes à des spécialistes tels que les génois. Moralité : Si les Croisades firent la fortune des républiques génoises et vénitiennes, elles coûtèrent la peau des fesses aux Rois de France en location de vaisseaux, si bien que Philippe-Auguste, en 1202, jugea plus sage de ne pas participer à la Quatrième Croisade. Passons sur deux ou trois loupés pas franchement glorieux, comme la constitution d’une flotte de débarquement en Angleterre (déjà !), vers les 1215-1220, qui s’est achevée par une belle flambée de 1700 bâtiments à l’ancre, flambée organisée par nos habituels camarades de jeux anglo-flamands, ou encore les 14 000 morts de la flotte franco-provençale de 300 navires, constituée à la va-vite à Aigues-Mortes et envoyée se faire étriller à Saint-Sébastien par Roger de Doria, amiral de Sicile et d’Aragon.

|

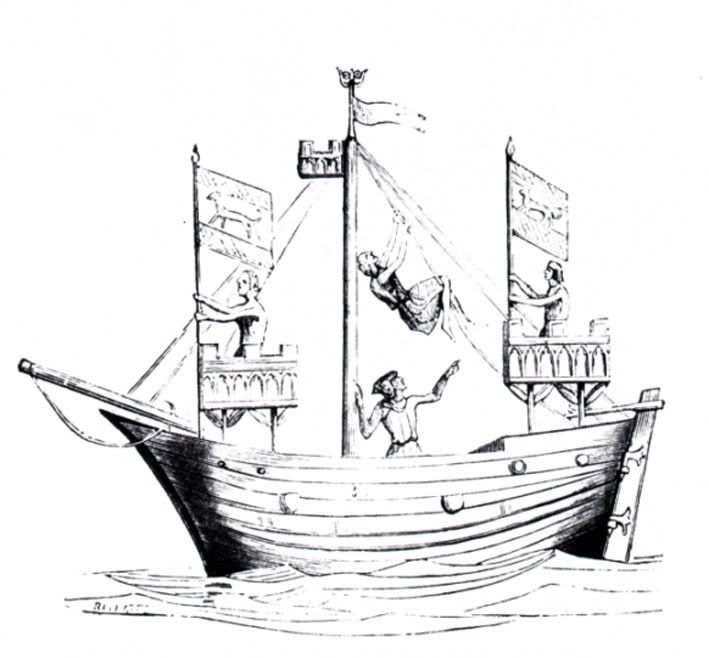

| (3) Sceau de la ville de Damme en Flandre – XIIIème siècle Les archives sur les navires sont quasiment inexistantes, hormis ce genre de sceaux. A noter les châteaux avant et arrière, séparés de la coque, véritables donjons pour archers ainsi que l’épaisseur du mât qui comporte généralement une grande hune militaire pour archers. Les trous dans la coque sont destinés à gréer des avirons de galère. |

Vers la fin du XIIIème siècle, Philippe Le Bel décide de s’équiper d’une flotte de guerre « permanente » et, pour ce faire, fait construire sur la rive gauche de la Seine, en face de Rouen, un arsenal baptisé « Le Clos des Galées », chargé de construire, d’entretenir, d’armer et d’avitailler une flotte de vaisseaux royaux. Les galères seront basées à Rouen, tandis que les autres vaisseaux stationneront à Harfleur. Cette structure fonctionnera 120/130 ans avant que, pour changer, les Anglois n’y foutent le feu, en 1419, durant la Guerre de Cent Ans qui en dura cent-trente, comme chacun sait. Si le fonctionnement de cette structure fut, question pépettes, une véritable danseuse pour un royaume au tiroir-caisse désespérément vide, elle eut l’avantage de rapprocher deux techniques de constructions navales différentes car, bien entendu, les architectes et le personnel chargé de la fabrication des galères étaient, eux, d’origine méditerranéenne.

|

| (4) - Bataille de l’Ecluse – 1340 La flotte française s’était enchainée dans l’estuaire de la Zwyn, actuelle frontière belgo-néerlandaise. Les navires étaient si proches de la rive que les Flamands, alliés aux Anglais, prendront la flotte à revers par la terre ! Les dignitaires français du Royaume s’étaient abstenus de venir soutenir le moral de l’escadre. |

Passons rapidement sur la guerre de Cent Ans, conflit terrestre durant lequel le royaume, dirigé par des souverains souvent incompétents voir carrément fous, collectionnera les déculottées mémorables, les victoires insignifiantes et quelques désastres navals comme la bataille de l’Ecluse, avec une nouvelle couche de 15 000 trucidés. Réduite à sa portion congrue, la France ne doit, provisoirement, sa survie qu’à l’arrivée opportune d’une certaine Pucelle et, définitivement, quelques décennies plus tard, à la banqueroute de la trésorerie britiche, rincée par des décennies de dépenses militaires, et aux prémices d’une guerre fratricide de succession au trône d’Angleterre, la Guerre des Deux Roses, entre les Maisons d’York et de Lancastre.

|

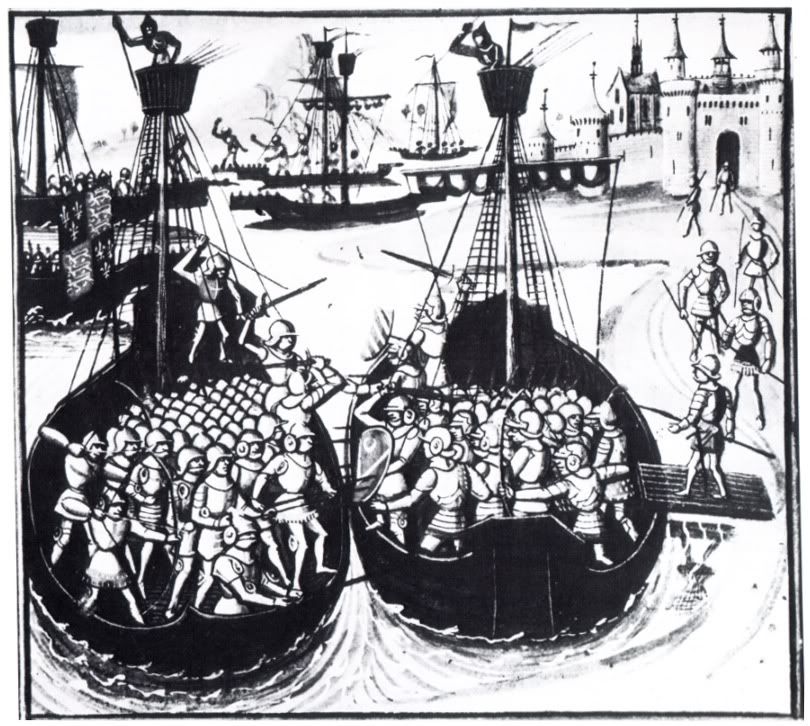

| (5) - Bataille de La Rochelle – 1371 Comme à l’Ecluse, on s’arrose de flèches et on se bat au corps à corps. Les bateaux ronds ne sont que des châteaux-forts flottants et l’artillerie navale est encore loin. |

Le XVème et le début du XVIème siècle ne révèlent toujours aucune attirance particulière de la France pour le domaine militaire naval qui continue à louer les services des Génois, tels que les Grimaldi (Comme un ouragan…tralala…zim…boum) et les Doria, dès qu’il s’agit de s’aventurer sur la Grande Bleue.

|

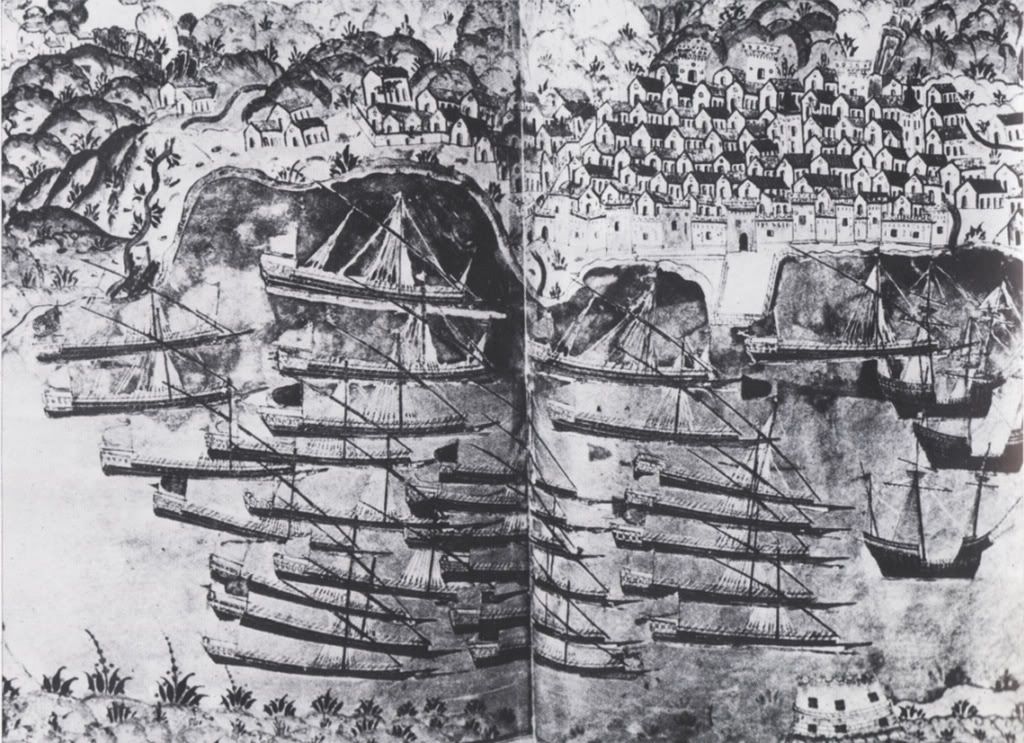

| (6) - Flotte turque de Barberousse en rade de Toulon – 1543 Après s’être assuré de l’appui des Turcs, François Ier déclare la guerre à l’Espagne à l’Espagne de Charles Quint, rassemble une malheureuse poignée de bateau français mais reçoit un renfort de 174 galères ottomanes qui passeront une année sur les côtes françaises à renvoyer les Espagnols et les Italiens à l’abri de leurs jetées. |

Pourtant, dans les années 1550, un arsenal est installé à Marseille et la flotte du Ponant aligne jusqu’à 35 à 40 galères. Mais ce n’est qu’un feu de paille qui ne résistera pas aux conflits religieux. A la fin du XVIème siècle, ceux-ci, en sus de vider allègrement les caisses de l’Etat, provoquent l’émigration d’une précieuse population de deux cent mille marins français vers des cieux plus cléments. Début XVIIème, le Cardinal de Richelieu met un peu d’ordre dans la pétaudière que constitue l’organisation de la hiérarchie navale française et prend lui-même le titre d’Amiral de France. Mais, force est de constater que les ports de l’Océan sont ruinés et les quelques unités existantes délabrées. On fera venir des architectes et des corps de spécialistes hollandais pour former la main d’œuvre française. Les trois arsenaux de l’Atlantique, le Havre, Brest et Brouage disposeront d’un personnel permanent. Le Cardinal prévoit également une flotte de 45 bâtiments au Ponant (Atlantique et Mer du Nord) et de 30 galères au Levant (Méditerranée). En attendant, il est obligé de louer une flotte de bâtiments aux Anglais et aux Hollandais pour régler le problème de La Rochelle !

|

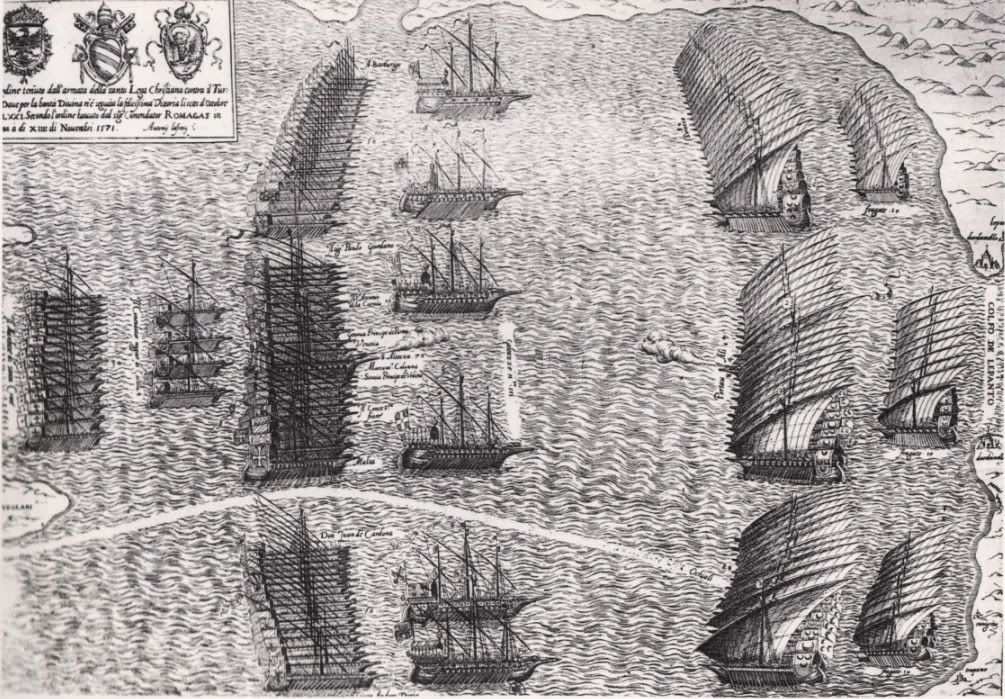

| (7) Bataille de Lépante – 1571 La France ne participe pas à cette bataille navale qui marquera la fin de la progression en Méditerranée de la flotte turque. La Sainte Ligue réunit l’Autriche, l’Espagne, la Papauté, Venise, Gènes, Malte et la Sicile. Les gros bâtiments, en tête de la flotte de la Ligue, à gauche, sont des galéasses, sorte de compromis entre la rame et le vaisseau à voile. |

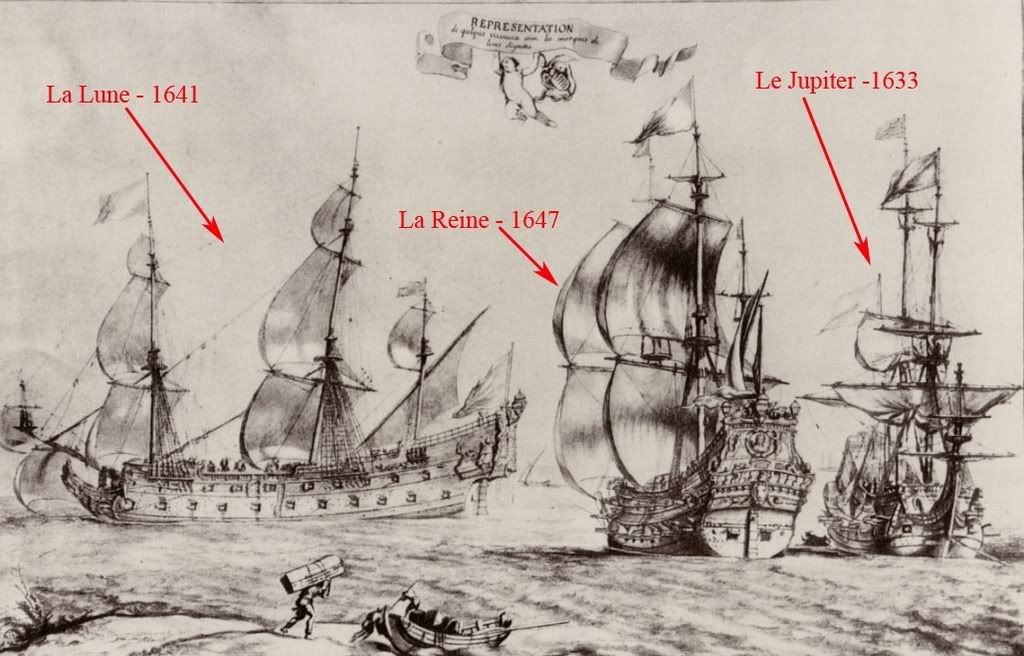

Néanmoins, en 1635, au début de la guerre de Trente ans, la France dispose de 38 vaisseaux et 18 unités de moindre importance au Ponant et de 13 vaisseaux et 12 galères au Levant. On s’attaque même à produire quelques grosses unités, jaugeant 2000 tonneaux et armés de 72 canons, certes de véritables sabots instables et fort peu marins mais c’est toujours plus valorisant que les grosses barques de 200/300 tonneaux dont on devait se contenter jusqu’alors. Ceci dit, si la haute noblesse française condescend à accepter les charges de Chefs de l’Armée Navale du Roi ou de Lieutenants-Généraux, c’est juste pour faire joli sur la carte de visite car ce sont les capitaines et les pilotes qui s’attellent aux tâches maritimes. Il y eu quand même quelques faits d’armes à porter au crédit de la marine royale. Ainsi, Maillé-Brézé, général de galères à vingt ans, et accessoirement neveu de Richelieu, bat par trois fois la flotte espagnole avant de terminer sa carrière proprement embroché à l’âge de 27 ans. A la disparition du Cardinal, le 4 décembre 1642, la France disposait à Toulon de 65 vaisseaux et 22 galères.

|

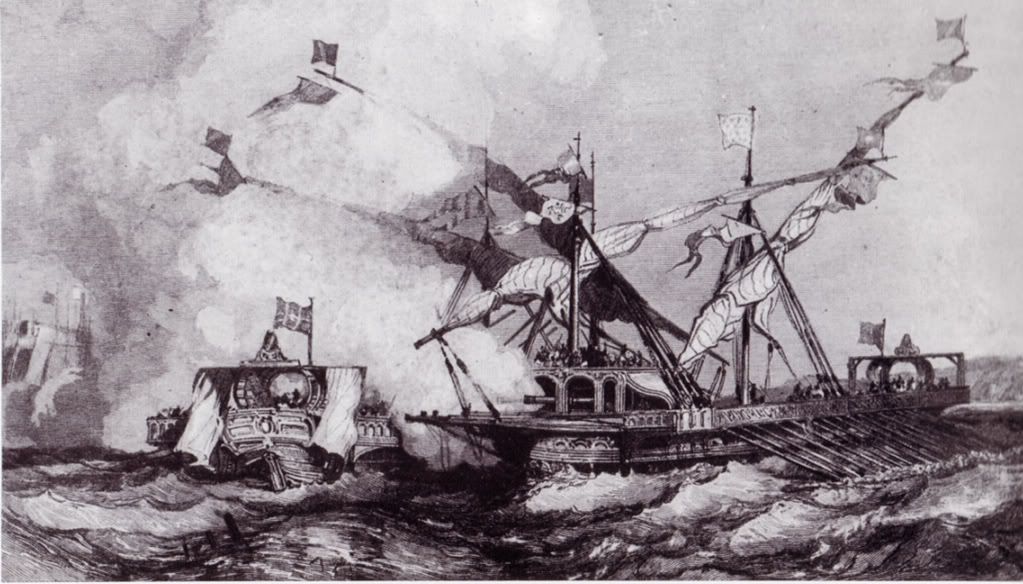

| (8) Combat de Vado (Gènes) – 1638 La dernière grande bataille navale entre galères. Les galères françaises affrontent 15 galères espagnoles. |

Un cardinal chasse l’autre mais Mazarin n’y connait que pouic à la marine et la flotte française héritée de Richelieu périclite rapidement, faute de doctrine coloniale pour les Antilles et le Canada et du désintérêt pour le commerce maritime en général. Exit l’italien !

En 1661, Louis XIV prend son avenir en main avec, dans les valises, un Contrôleur Général des Finances répondant au doux nom de Jean-Baptiste Colbert…Cà vous dit vaguement quelque chose ? Colbert n’est pas noble mais issu d’une famille bourgeoise. Il est vilain comme un pou, méchant comme une teigne, radin comme votre banquier et aussi franc qu’un âne qui recule mais se débrouille comme un chef avec son souverain un tantinet mégalo. Le temps de tester son pouvoir auprès du futur Roi-Soleil en s’occupant du cas Fouquet qui se la pétait grave et le voilà tenant les rênes de l’Etat. « L’Etat, c’est Moi ! » qu’il disait not’ bon Roy, c’était sûrement vrai sauf que notre peu sympathique JBC n’y était pas pour rien ! En gros, on peut résumer la période Louis XIV & Colbert par… « A toi, la lumière, le faste, la renommée, la légende, à moi, le taf et l’ombre…de toute façon, je ne suis pas photogénique ! »

|

| (9) Portrait de JB Colbert Finalement il n’est pas si vilain que çà ! |

En attendant, en 1662, la marine royale est dans ses trente-sixièmes dessous ! Les magasins des arsenaux sont vides, il reste 20 vaisseaux, au mieux, les marins, pour gagner leur croute, se sont cassés à l’étranger et la chiourme (j’y reviendrai !) des galères regroupe à peine 800/900 hommes, tout juste de quoi à armer six galères, ce qui ne fait pas lerche ! Ce n’est pas mieux pour la marine de commerce qui aligne péniblement 800 bateaux, autant dire une misère ! Par comparaison, les Anglais ont lancé 70 vaisseaux entre 1649 et 1654, disposent de 4000 navires marchands tandis que les Pays-Bas alignent pas moins de 16 000 bâtiments au commerce !

Sous l’impulsion de Colbert, la marine de guerre française bénéficiera enfin d’un véritable statut qui perdurera, sous certains aspects, jusqu’après la Révolution. Le développement du commerce, à l’époque, avec l’existence des colonies, passe manifestement par les voies maritimes, suffit de voir les profits qu’en tirent nos voisins comme l’Angleterre, la Hollande ou l’Espagne. Pour faire fructifier une flotte marchande nationale, il faut la liberté des mers et donc des navires armés pour la garantir. C’est tout simple mais il aura fallu près de sept siècles pour que l’idée fasse son chemin dans notre beau royaume de France qui bénéficie quand même de deux façades maritimes des plus conséquentes !

|

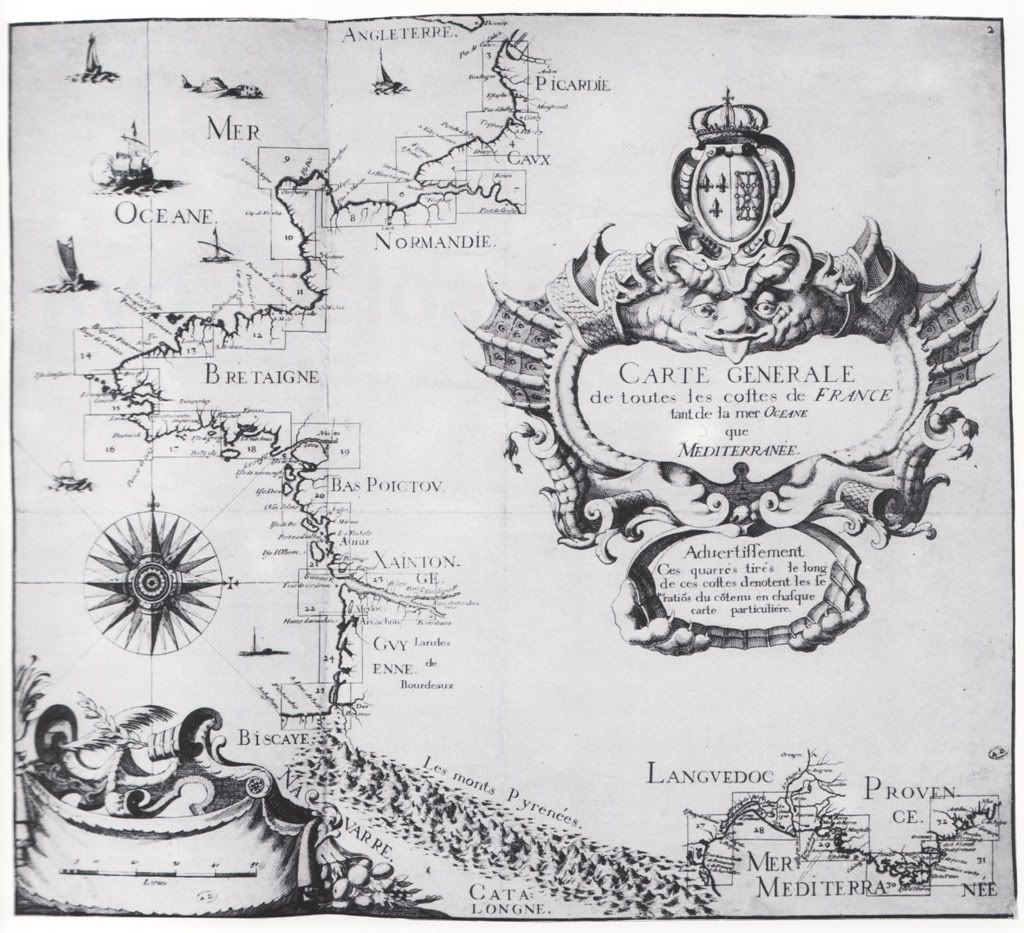

| (10) Carte des côtes de France au début du règne de Louis XIV. |

Résumons, nous sommes déjà dans la seconde moitié du XVIIème siècle, la France se décide enfin à s’équiper d’une marine militaire digne de ce nom qui, en raison de sa particularité géographique, se décline en deux flottes distingues, la flotte du Ponant ou océane à l’Ouest et celle du Levant ou méditerranéenne au Sud-Est. Nous allons d’abord nous intéresser à cette dernière.

(I) La flotte du Levant et les Galères du Roy, splendeur & puanteur

Va quand même falloir qu’on se dépêche de causer un tantinet de la galère car elle ne va pas tarder à disparaître du catalogue de la marine après avoir, l’air de rien, sillonnée les routes maritimes durant plus de vingt-trois siècles !

Déjà, on va rectifier une bourde classique…la galère est un terme, datant du XVIème siècle after JC, à usage exclusivement militaire !...Du coup, sur le plan archéologie marine, on a réussi, tout au mieux, à retrouver deux épaves de « galères » antiques…ce qui, vous l’avouerez, ne fait pas bézef.

Mais c’est totalement faux ! Tenez, pas plus tard que l’été dernier, mon beau-frère, Marcel, a plongé sur une superbe épave de galère grecque bourrée d’amphore, au large de Cassis !

...Bourrée de quoi ?...d’amphores ?...C’est bien tout le problème, mon pôv’ monsieur ! Une, ce n’est pas une galère mais une « barque longue », comme disaient les Anciens, ou une « galée », terme générique moyenâgeux qui se rapporte aussi bien aux navires marchands qu’aux navires militaires…Deux, c’est justement grâce aux amphores que transportaient ces navires marchands qu’il est encore possible de tomber sur ces antiques épaves, car, au cours des siècles, l’amoncellement de leurs cargaisons a protégé le bois de la carène coincé entre le sable des fonds et lesdites amphores. Comme sur les navires militaires, il n’y a pas de marchandise, vous avez tout compris !

Nota : Comme mon propos traite principalement de bâtiments du XVIIème siècle à usage militaire, çà tombe bien, je vais pouvoir utiliser le terme de galère.

Au XVIIème siècle, les flottes de galères, maltaises, ottomanes, vénitiennes et, dans une moindre mesure, espagnoles règnent sur la Méditerranée. Les grandes pages de l’histoire des galères ont déjà été écrites comme la célèbre bataille de Lépante, vieille de bientôt un siècle (1571), au cours de laquelle, à proximité des côtes occidentales grecques, les galères et galéasses de la Ligue austro-hispano-malto-vénitiennes (ouf !) ont affronté les galères ottomanes. Comme je viens de l’évoquer un peu plus haut, la France, bon an, mal an, y entretient une flotte qu’elle confie le plus souvent à des commandements génois et, hormis quelques faits d’armes plus ou moins célèbres (cf. le neveu du Cardinal), y joue quasiment les abonnés absents. Un problème qui n’a rien d’anodin, sévit en Méditerranée, la piraterie barbaresque. A l’époque, le terme barbaresque qualifie peu ou prou toutes les contrées et peuples sous la domination ottomane, l’actuel Maghreb avec notamment les ports d’Alger, de Tunis et de Tripoli, les côtes grecques ou dalmates (les Balkans). Depuis François Ier, rien que pour enquiquiner l’Autriche, le Royaume joue ami-ami avec l’Empire turc, ce qui ne l’empêche pas de se faire taxer régulièrement des cargaisons et de braves marins par les perfides Barbaresques, affichant leur totale indifférence quant aux bonnes relations entretenues par la maison-mère, Constantinople, avec la France. A la fin du XVIIème siècle, près de 8000 français sont en esclavage de l’autre côté de la Méditerranée. La flotte de galères du Levant aura donc pour tâche principale, en temps de paix, de sécuriser les voies maritimes, principalement côtières, d’escorter les convois marchands et de mener des missions de douane.

|

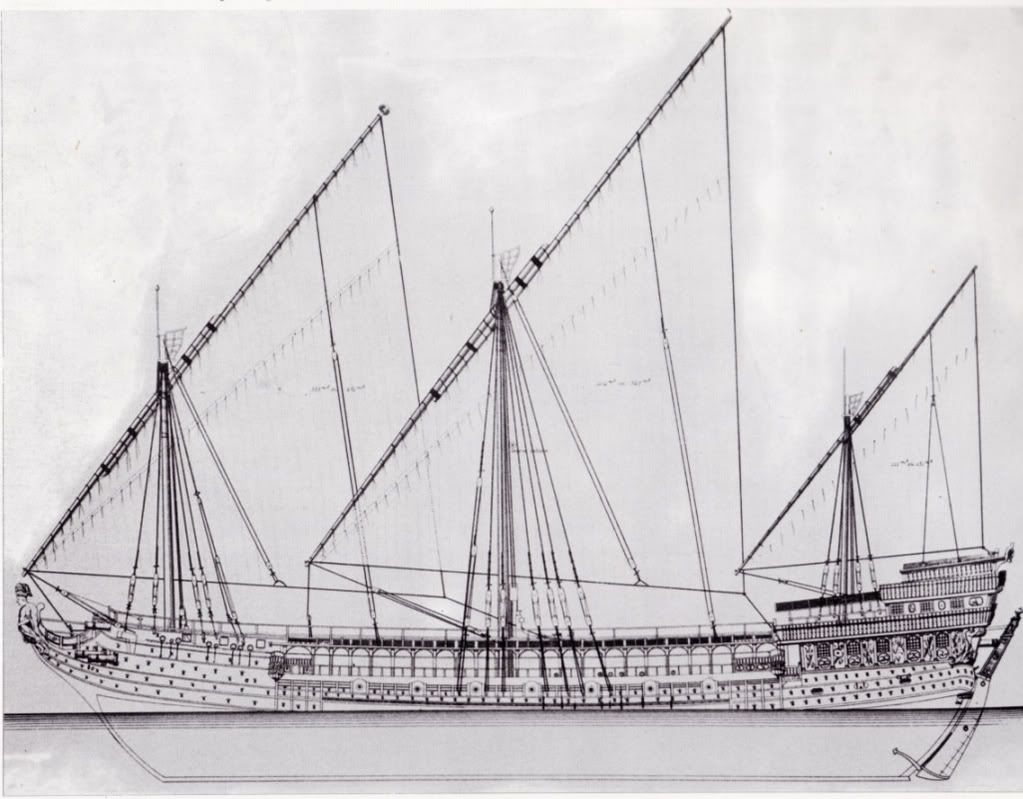

| (11) Croquis d’une galéasse Curieusement, cette galéasse, baptisée La Royale – on ne prête qu’aux riches- est attribuée à la flotte française du milieu du XVIIème siècle. Il semble néanmoins que la France n’ait jamais armé de galéasse. Ce croquis a au moins le mérite de représenter ce type de bâtiment hybride, associant l’artillerie de bordée des vaisseaux et la palamente des galères. Son armement aurait été de 50 canons et son équipage de 700 hommes dont 300 rameurs. |

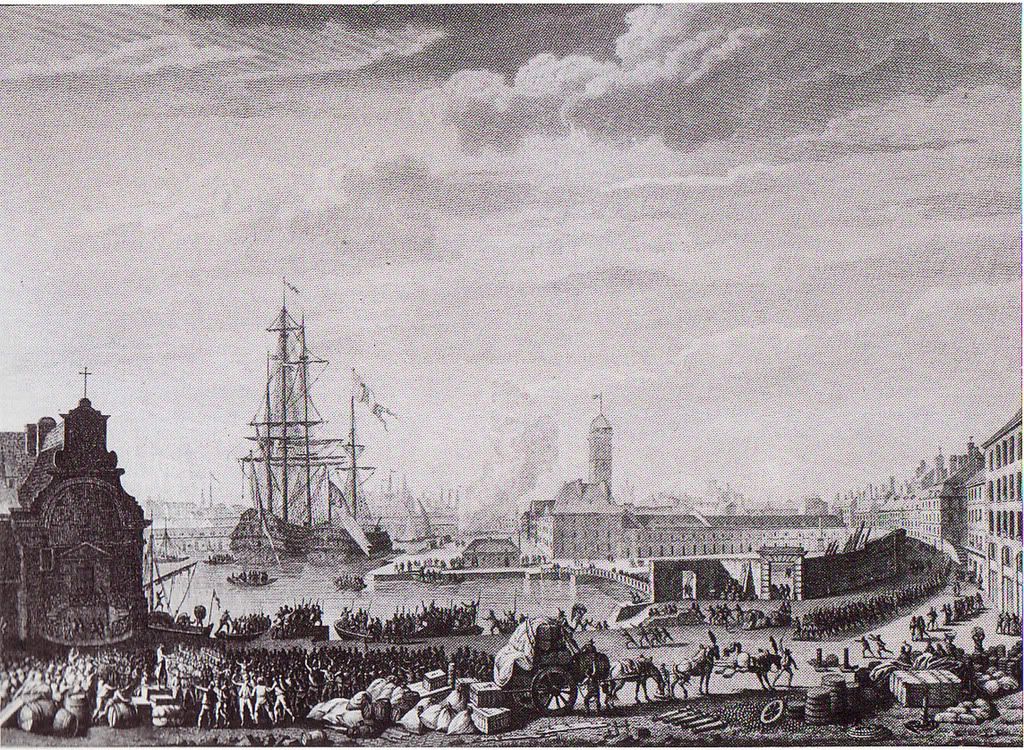

Quand Colbert retrousse ses manches, en 1662, il reste six galères en train de pourrir sur les quais de Toulon car le port phocéen avait été abandonné depuis la Guerre de Trente ans (1618-1648). La flotte du Ponant est scindée en deux entités avec budgets, administrations, état-major et équipages distincts, Les vaisseaux sont regroupés à Toulon et Marseille voit son arsenal s’agrandir et revenir les galères. La flotte est « royalisée », toutes les galères et les emplois du corps (des Galères) sont dorénavant propriétés du Roi – jusqu’alors les galères étaient des armements privés loués par le pouvoir royal en temps de guerre-, les commandements sont attribués sur commission royale. Comme Colbert n’est pas radin ni Ministre des Finances pour rien, il constitue le corps des « officiers de plume », dénommés ainsi pour les distinguer des « officiers d’épées », qui sont chargés de la gestion des budgets et des payes. Dorénavant, l’Etat-major et les commandants de vaisseau ou de galère ne pourront plus taper dans la caisse pour satisfaire leurs besoins personnels. Dix ans plus tard, la France alignera 22 galères flambant neuves face à l’Espagnol durant la guerre de Hollande.

Mais, au fait, c’est quoi une galère, à l’époque du Roi-Soleil ?

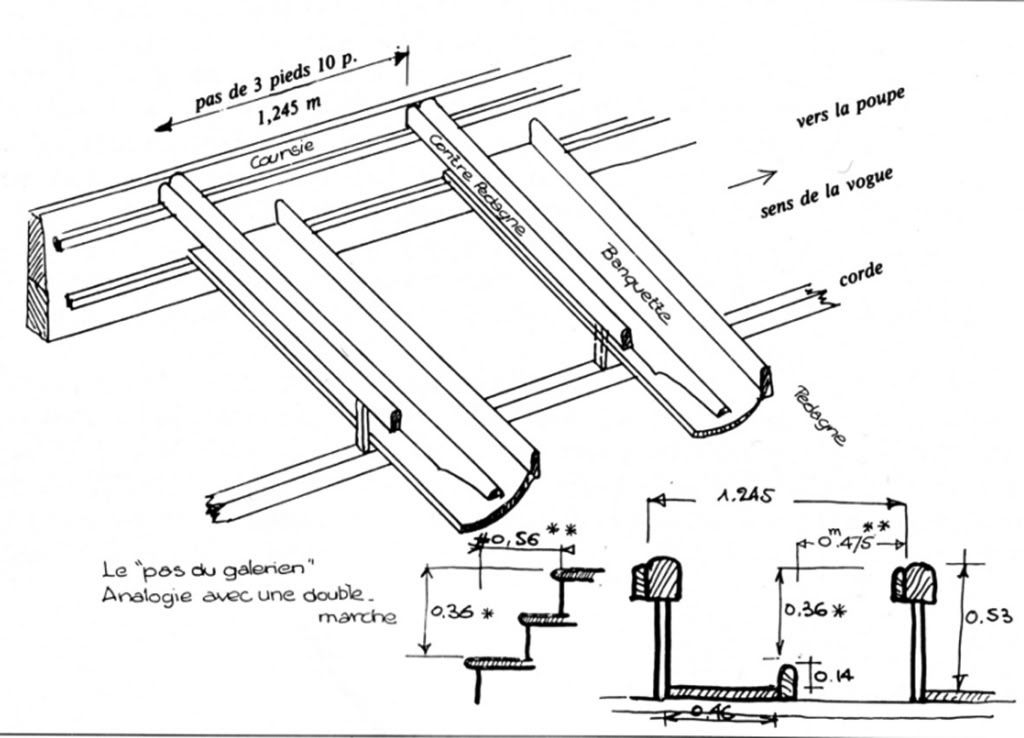

La rame est fort intéressante en l’absence de vent et par mer calme, de plus, elle permet d’utiliser (en théorie) la ligne droite pour rejoindre un point défini. La Méditerranée, mer intérieure en zone tempérée « chaude », est coutumière des calmes plats en période estivale. Par contre, la vitesse reste limitée, sous peine d’endommager le « moteur », en l’occurrence, les rameurs. Cà aussi c’est un autre problème car plus le navire est important, plus il faut de rameurs et il ne reste plus beaucoup de place pour du fret ou des canons. De toute façon, le fait d’accumuler des rameurs n’améliore pas vraiment la vitesse de pointe. Autre problème, la propulsion à la rame implique un certains nombre de contraintes mécaniques, telle que la disposition de la nage par rapport à la surface de l’eau. Il n’est pas possible d’installer les rameurs à 5 ou 6 m de haut, l’angle de nage impliquerait des rames monstrueuses, totalement non manœuvrables…déjà, comme çà, vous allez voir, ce n’est pas de la tarte ! Du coup, sur une galère à plein lest, les rameurs sont installés, par temps calme, sur des bancs situés à 1,50/1.55m du niveau de la mer (voir croquis). Pour couronner le tout, à la période qui nous intéresse, les dalots d’évacuation d’eau sont disposés à 32 cm (le pied français de l’époque est plus grand que le pied britiche !) au-dessus de la ligne de flottaison. Passez la journée complète dans le pédiluve de votre piscine municipale, après y avoir préalablement balancé un kilo de gros sel, et vous aurez une vague idée de l’ambiance où baignaient les rameurs ! Cette conception particulière des galères implique des restrictions d’emploi en fonction des conditions climatiques. A l’instar de nos saisons touristiques actuelles sur la Côte d’Azur, les flottes de galères sont à la mer de Mai à Septembre et, sauf nécessité impérieuse, restent au mouillage l’autre partie de l’année. Seules les galères de Malte naviguent toute l’année.

Par tacite convention, on distingue deux types de galères occidentales, les galères extraordinaires et les galères ordinaires.

Les Galères extraordinaires sont des bâtiments de commandement et de prestige. Au XVIIème siècle, il en existe trois modèles. Ce sont des modèles uniques ou en nombre très limité durant leur temps d’activité.

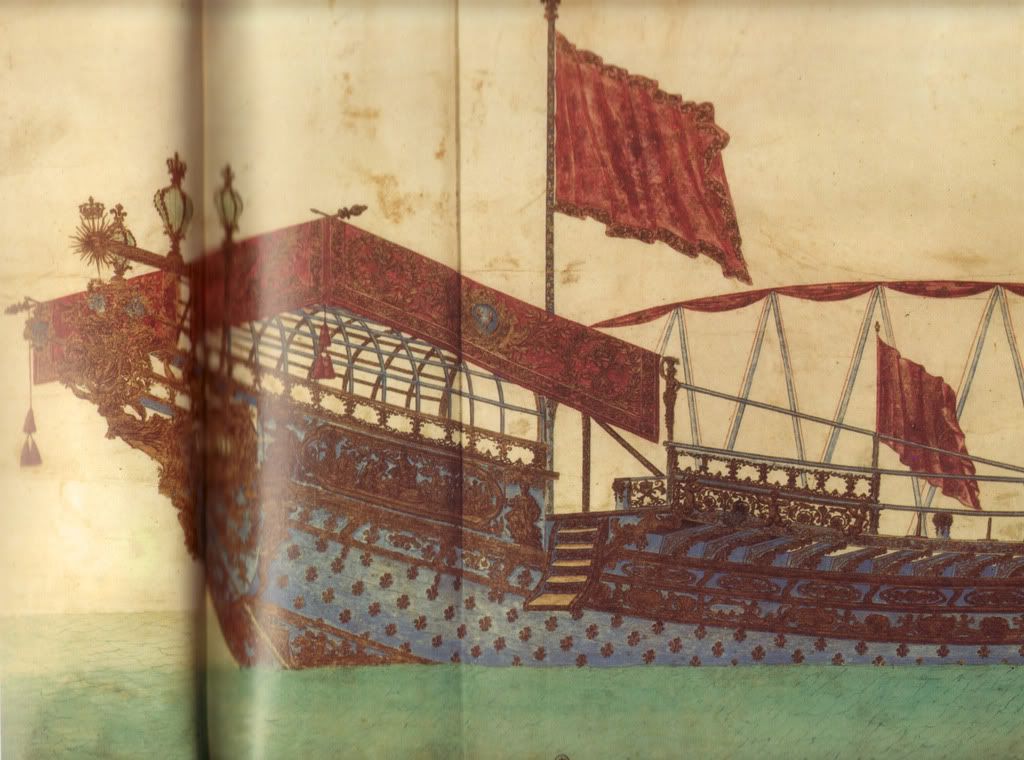

La Réale est théoriquement la galère sur laquelle embarque un souverain royal, généralement représenté par son Général des Galères. Ni Louis XIV ni Louis XV ne poseront le moindre doigt de pied sur le pont de leur Réale. Plusieurs Réales se sont succédées dans la flotte du Levant mais, durant une période donnée, il n’en existe qu’une en activité. Elle est manœuvrée par une chiourme répartie par équipe de 7 rameurs sur 30 à 32 bancs de nage de chaque bord. Le nombre de bancs est défini selon la volonté du roi. Comme c’est avant tout un navire de prestige destiné à mettre en évidence la puissance du royaume, çà ne mégotait pas sur la longueur du bâtiment (environ 55m) et sur sa décoration.

La Capitane est l’équivalent de la Réale pour les états non royaux tels que Venise, Florence, Gènes ou Malte. A contrario, les royaumes comme la France n’ont pas de Capitane. Selon la nationalité, les dimensions et le nombre de bancs de nage de 28 à 31 sont sensiblement similaires à la Réale ou à la Patrone de France.

La Patrone, galère du Lieutenant-Général, numéro deux de la hiérarchie de l’Etat-major des Galères, et des officiers-généraux, chefs d’escadre. La vogue est également répartie sur 28 à 32 bancs, toujours selon décision royale, mais il n’y a que six rameurs par rame.

Les galères ordinaires constituent la force navale. Elles sont réparties en escadre de cinq à six unités, sous l’autorité d’un chef d’escadre. La différence principale avec les galères extraordinaires réside dans le nombre de bancs de rame. La galère ordinaire comporte 26 bancs de 5 rameurs par bord.

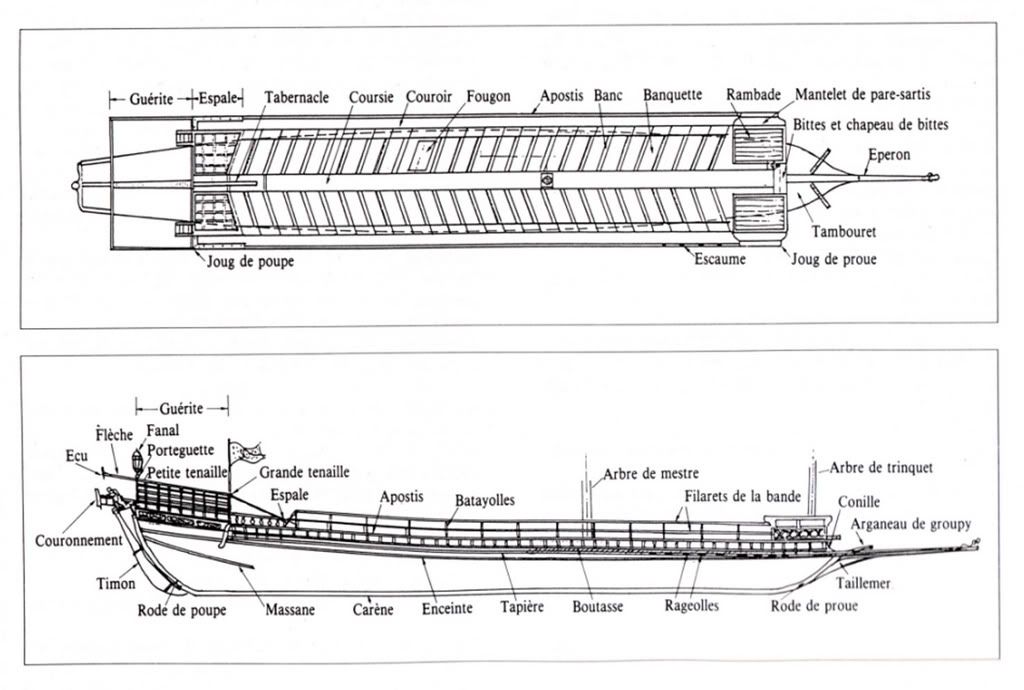

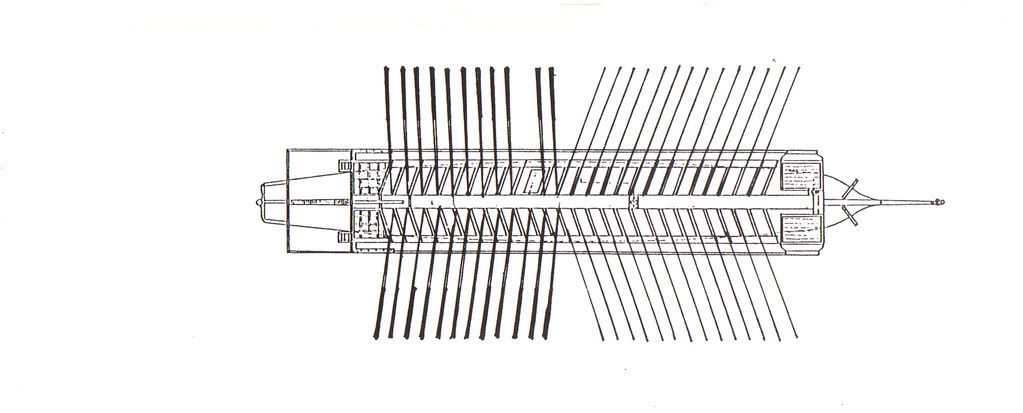

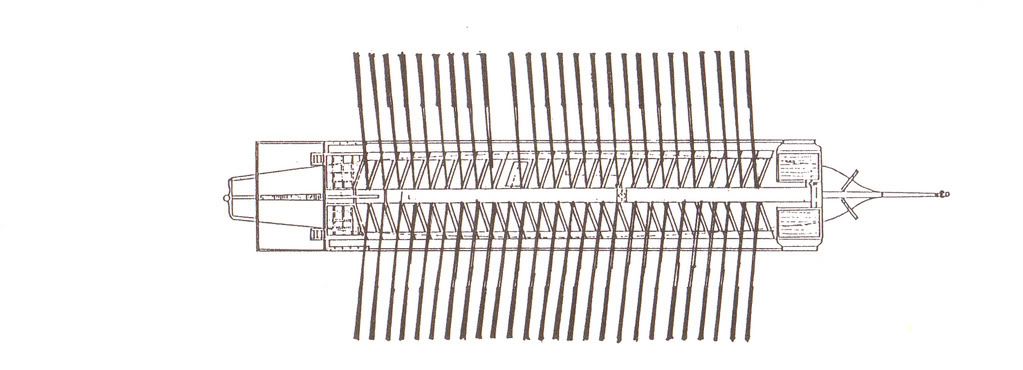

A la fin du XVIIème, les galères ordinaires françaises mesurent 46 m de long dont un éperon de 6m, à l’avant, pour une largeur de l’ordre de 6 mètres, et un faible tirant d’eau de 2m. A l’époque, l’architecture navale définit la longueur d’un navire de guerre en additionnant un écartement défini entre chaque sabord ou, dans le cas de galère, chaque banc de rame puis ajoute au résultat obtenu des longueurs prédéterminées correspondant à la proue et à la poupe du bâtiment. La hauteur des mats et la largeur du bâtiment sont en rapport de la longueur. Pour les galères, le rapport largeur/longueur est 1 :8. Une galère ordinaire pèse 300 tonnes et sa largeur hors tout est de 25 m, rames incluses.

|

| (12) détails d’une galère ordinaire |

On ne peut décrire les galères royales sans évoquer leur décoration. Noblesse oblige, la Réale de France est la plus somptueuse de toutes. Sans atteindre le luxe invraisemblable de sa pendante ottomane où le plancher du carrosse (château de poupe) est recouvert d’une plaque d’argent d’un seul tenant, les semelles des officiers et du général des Galères (quand il est à bord, autant dire rarement) foulent de somptueux tapis. Le brocart et le velours enrichis de broderies d’or et chargés de fleur de lys garnissent les bordées de poupe. Le tendelet du carrosse est couvert d’une tente à rayures blanches et bleues ou rouges et bleues suivant un rituel très précis. La tente de quarante mètres qui abrite la chiourme aux escales est, elle aussi ornée de fleurs de lis. L’étendard du Royaume est de couleur blanche fleurdelisée (Le « drap de lit » dont se moquent les Anglais) mais les galères arborent un pavillon rouge spécifique. Seul, le Général des galères, en sus de sa marque personnelle au grand mât (mestre), dispose d’un pavillon particulier blanc rehaussés de lis d’or et des colliers de l’Ordre. Les pavillons et étendards sont de dimensions impressionnantes et pourraient servir de voilure à de petits bâtiments. Bien entendu, proue et poupes sont recouvertes de sculptures dorées à l’or fin, et dégoulinent de cariatides, tritons et autres Neptunes. Sur la Réale, la coque est rehaussée de fleur de lis. Vous rajoutez les uniformes chamarrés, les perruques poudrées et vous avez une vague idée du luxe ostentatoire de ces navires. A l’occasion de certaines cérémonies ou festivités, même la chiourme endosse un uniforme en velours et damas de couleur rouge. Sur la Réale d’Espagne, les six premiers rangs de la chiourme sont munis d’anneaux et de chaines en argent ! La construction d’une Réale, aux alentours de 1675 coûtait 110 000 livres et le budget décoration s’élevait à 170 000 livres ! Cette débauche de richesses n’est pas là que pour faire joli mais est surtout étudiée pour proclamer la puissance du souverain et de son royaume et refroidir les velléités agressives de voisins turbulents. En Méditerranée, les galères sont d’abord la vitrine ambulante du Roi et, si nécessaire, une arme de guerre.

|

| (13) Décoration de poupe d’une Réale |

|

| (14) Fête des Galères à Marseille. Comparez la décoration avec celle de la Réale à l’armement (image 17) |

La Chiourme

C’est la dénomination de l’équipe de rameurs d’une galère. A l’apogée du corps des galères, durant le règne de Louis XIV, dans les années 1690-1700, l’armement de quarante galères nécessite 12 000 rameurs. Ils restent bien encore quelques « bénévoles », généralement de pauvres hères qui s’engagent comme rameurs volontaires payés mais ce ne sont que des cas particuliers. En réalité, depuis le XVème siècle, la principale main-d’œuvre provient des esclaves et des condamnés. Officiellement, hormis dans nos colonies, il n’y a pas d’esclaves sur le territoire métropolitain mais une pirouette sémantique permet d’en exclure les esclaves acquis sur les marchés méditerranéens comme Venise, Livourne, Majorque ou Malte. Comme cette « main d’œuvre » est achetée hors du royaume en tant qu’esclave « estranger », elle reste esclave en abordant les côtes de France…c’est simple, non ?...Cette population est pudiquement dénommée « les Turcs » mais, en réalité, d’origine très diverse comme des Albanais, des Dalmates, des Grecques ou même des populations russes des rivages de la Mer Noire, vendues par les Tartares aux Turcs On effectue une tentative avec des esclaves africains, originaires de Guinée, mais ils ont la fâcheuse tendance à décéder rapidement de pneumonie. Les survivants sont envoyés couper de la canne à sucre aux Antilles. Les esclaves constituent, suivant les époques, entre 20 et 25% de la chiourme.

Le gros de la chiourme est fourni par les tribunaux et les conseils de guerre, vivement incités à prononcer de nombreuses condamnations aux galères (10 ans minimum !). Cà coute moins cher que l’achat de lots d’esclaves et çà a l’avantage de débarrasser la société d’un bon nombre de perturbateurs, filous et petits voyous. Néanmoins, les bandits de grands chemins et les criminels étant envoyés à la roue ou à la potence, la population pénitentiaire des galères est surtout constitués de vagabonds indésirables, d’auteurs de petits larcins, de sodomites ou réputés tels, de nombreux déserteurs et de trafiquants de sel à la petite semaine (les faux-saulniers) – la grande gabelle ou impôt sur le sel varie, souvent d’une manière très importante d’une région à l’autre, incitant les populations limitrophes à améliorer leur maigre quotidien en traficotant quelques livres de sel occasionnellement. A partir des années 1680, nombre de protestants refusant de rentrer dans le giron de l’église apostolique et romaine seront condamnés aux galères. On y trouve donc une population de condamnés à des peines plus ou moins longues, quand elles ne sont pas définitives, qui se distinguent par les « parements » de l’habit de galérien.

De nombreux écrits on détaillés de long en large les misères endurées par la chiourme. Si leur vie à bord est loin d’être pavée de pétales de rose, il faut néanmoins tempérer cette approche misérabiliste. La vie des marins « libres » des vaisseaux n’est guère plus réjouissante. Ils reçoivent presque autant de coups de bouts (corde pour les Terriens) que les galériens, les punitions sont extrêmement sévères voir mortelles et les conditions de vie à bord tout aussi déplorables, un matelot avec toutes ses dents est une exception. Même le petit peuple des villes et la paysannerie ne sont guère mieux lotis, à l’époque. Bien sur, passer dix ans de sa vie à ramer, dans le meilleur des cas, enchainé dans un espace confiné humide et malodorant, n’est pas vraiment une sinécure mais bon nombre de galériens condamnés à terme y survivront. En plus, les batailles navales entre galères étant passées de mode, ils avaient plus de chance de ne pas mourir coupés en deux par un boulet ou transpercés par des éclats de bois

|

| (15) Dessins de tenues tardives de galériens – 1848 |

Avec cinq rameurs par rame et une palamente (ensemble des rames) de 51 rames (sur les galères ordinaires, à bâbord, la dixième rame à partir de la poupe est supprimée pour laisser place au fourneau de cuisine), la chiourme est constituée de 255 hommes (448 rameurs sur la Réale) auxquels il convient de rajouter une demi-douzaine d’officiers, les pilotes, comite, sous-comites, remolat, timoniers, équipage et enfin, un contingent de 100 soldats. Ce qui fait une population de 455 individus coincés sur moins de 300 m2 ! Je n’ose même pas évoqué la Réale où, sur une surface à peine plus grande, peuvent se côtoyer 670 hommes ! Un mot résume bien l’ambiance de vie à bord des galères royales, le grouillement ! Il y a bien un sous-pont pour le stockage des vivres et du matériel, mais, hormis son carrosse -le château arrière des galères- réservé à l’Etat-major et la rambade qui domine la batterie d’artillerie à l’avant, le franc-bord d’une galère à pleine charge culmine à moins de deux mètres au-dessus des flots par temps calme.

|

| (16) Galère ordinaire à la vogue Ce dessin restitue bien la foule, il n’y a pas d’autre terme, qui encombre le pont d’une galère. |

Une galère embarque environ un mois et demi de vivres et 25 000 litres d’eau douce, quantité à peine suffisante pour une période d’une semaine de mer sans escale d’aiguade (ravitaillement en eau). La ration quotidienne d’eau par rameur est de sept litre.

|

| (17) Réale à l’armement dans le port de Marseille La galère extraordinaire s’apprête à prendre la mer et ses luxueuses décorations sont réduites au stricte nécessaire. Le remolat, responsable de la palamente, vérifie l’état des rames. A quai, les galères sont amarrées par la poupe. |

La vogue.

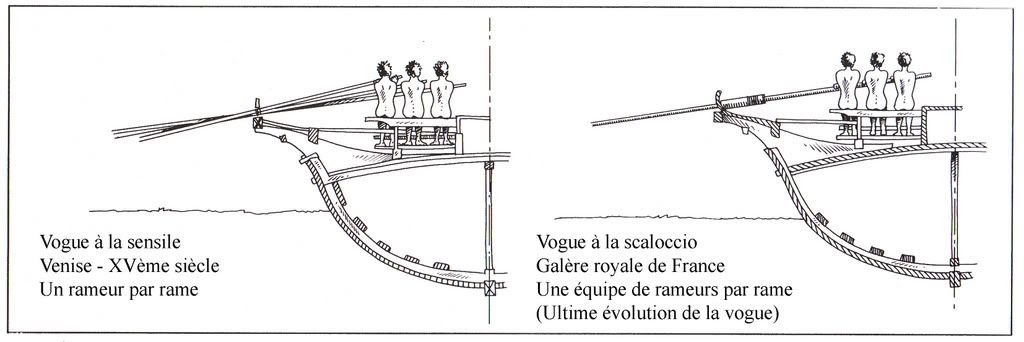

Ce terme désigne la technique de manœuvre des rames. Au XVIIème siècle, la plupart des flottes de galères méditerranéennes ont adopté la vogue à la scaloccio ou à la galoche (de l’espagnol galocha). Cette technique consiste à faire manœuvrer une rame par une équipe de plusieurs rameurs. Elle est plus simple (tout est relatif !) à mettre en œuvre avec une chiourme non professionnelle et constituée de détenus.

|

| (18) Evolution des vogues |

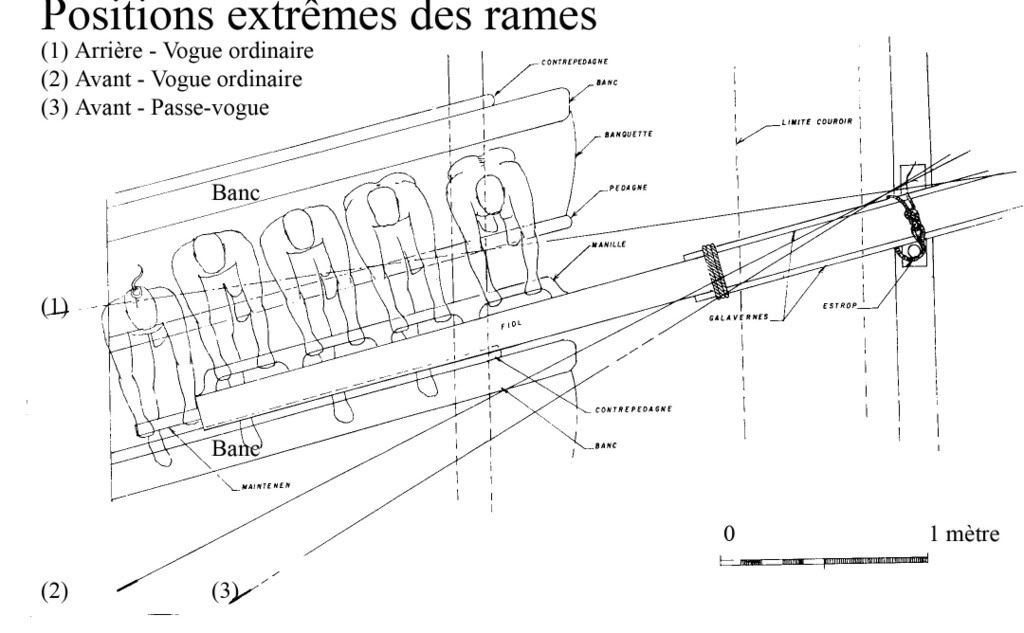

Les équipes de rameurs sont de cinq, six ou sept hommes par rame selon que la galère est ordinaire ou extraordinaire. La rame mesure 12m, dont environ trois mètres à l’intérieur du navire, et pèse 120 kg dans une galère ordinaire contre 14,50 m et plus de 160 kg dans une Réale. Elle est équilibrée par un lest en plomb fixé dans sa partie « intérieure ». Le diamètre de la section manœuvrée par la chiourme est de 50 cm ce qui nécessite la mise en place de poignées de manœuvre (manilles) pour les rameurs, sauf pour le vogue-avant qui se tient à l’extrémité de la rame.

Vu du dessus, le pont d’une galère ressemble à un squelette de poisson dont les arêtes, constituées par les bancs de nage seraient inversées. La palamente tourne le dos à l’avant du bateau.

Avant leur intégration à la chiourme, les galériens sont envoyés quelques semaines dans une école de nage où on leur inculque les rudiments de la manœuvre de la rame. C’est le comite, l’équivalent du maitre d’équipage des vaisseaux, qui a la responsabilité d’organiser la chiourme. Ce n’est pas tâche aisée car il lui faut équilibrer les équipes de galériens pour chaque rame et chaque bord. Sur la même rame, la disposition des rameurs s’effectue en fonction de leur expérience et de leur force physique. Les moins performants se retrouvent au plus près du bord, position où ils sont littéralement recroquevillés, jusqu’au vogue-avant, le chef de rame, le seul à manier la rame par son extrémité. C’est également le seul, même s’il porte anneau au pied, à ne pas être enchainé au banc de nage, sauf en cas de combat.

|

| (19a) – Banc de galère |

Contrairement à votre dernière promenade en barque sur le Lac du Bois de Boulogne, la vogue n’utilise pas ses bras pour ramer mais ses jambes. D’abord, ils seraient bien enquiquinés pour utiliser leur bras car ils sont serrés comme des sardines en boite et il leur faudrait à peu près quatre-vingt centimètres pour les écarter or ils ne disposent que de 45 cm. Les galériens rament donc bras tendus et, physiquement, ressemblent plus à une bouteille de Perrier qu’à Schwarzenegger dans « Connard le Barbant », avec leurs poitrines étriquées et leurs cuisses de coureurs cyclistes professionnels. La manœuvre consiste à monter les « marches d’escalier » constituées par la pédagne, la contre-pédagne fixée sur le banc précédent, voir ce banc lui-même durant la vogue extrême, la passe-vogue, ordonnée en cas de d’attaque ou…de fuite (cf. dessin ci-dessous), à se laisser « tomber » vers l’arrière puis à recommencer. Les bras, toujours tendus, n’appliquent qu’un mouvement vertical, de l’ordre de 20 à 30 cm, pour plonger ou sortir la rame de l’eau.

|

| (19b) Poste de travail à 5 rameurs d'une galère ordinaire |

Les cadences de nage vont de 20 à 28 coups de rame par minute mais à cette dernière cadence, au bout d’un quart d’heure, la chiourme est rincée. C’est le comice qui donne la cadence au sifflet – il vaut mieux oublier les images hollywoodiennes d’un gros noir musclé tapant comme un sourd sur des tambours. Pour économiser la chiourme, la vogue nage par quartier. Le quartier de proue, constitué des douze bancs avant, sur une galère ordinaire, rame durant une heure ou une heure et demi – deux ou trois ampoulettes (sabliers) d’une demi-heure, tandis que le quartier de poupe, les quatorze bancs de l’arrière, se reposent et mangent. Puis le quartier de poupe prend la relève. L’air de rien, la vogue par quartier, par temps favorable, permet de tenir une vitesse de l’ordre de quatre nœuds (un peu plus de 7 km/h) durant une dizaine d’heures. La vogue tout avant durant laquelle l’ensemble de la chiourme rame offre une vitesse qui dépasse rarement 5 nœuds (8 km/h). A la vogue, une galère est incapable de manœuvrer avec un vent contraire de 10 nœuds (18 km/h), ce qui n’est pourtant pas grand-chose, et s’empresse de chercher abri dans une crique en attendant que çà se tasse.

|

| (20) Vogue par quartier Le quartier de poupe rame et le quartier de proue se repose. |

|

| (21) Vogue tout avant Les deux quartiers rament. |

La voile

En réalité, durant une croisière, dont la moitié de la durée est déjà consacré aux escales, la vogue n’est pratiquée que 30% du temps. Le reste de la navigation s’effectue sous voiles seules (50%) ou à la vogue sous voiles (20%), durant laquelle la chiourme se contente de donner, par quartier, des coups de pelle pour compenser la dérive de la galère.

|

| (22) Vogue sous voile La vogue assiste la voile si le vent faiblit. Sur le croquis, c'est la vogue de proue qui est de service. |

|

| (23) Galère sous voile Toutes les rames sont relevées. |

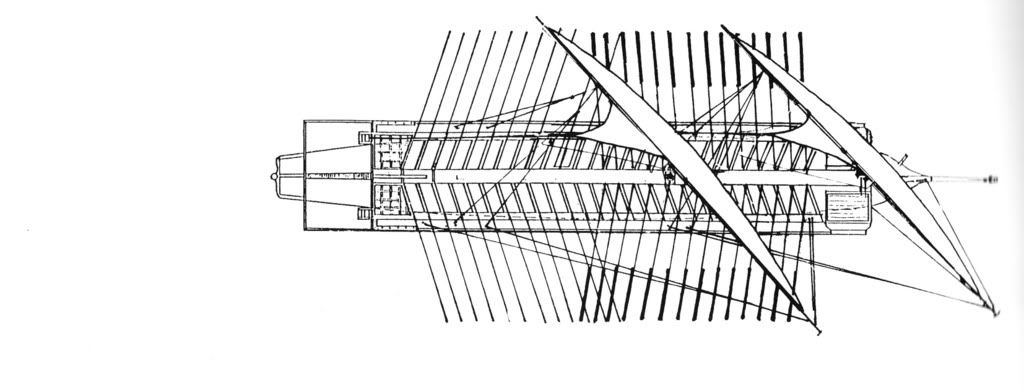

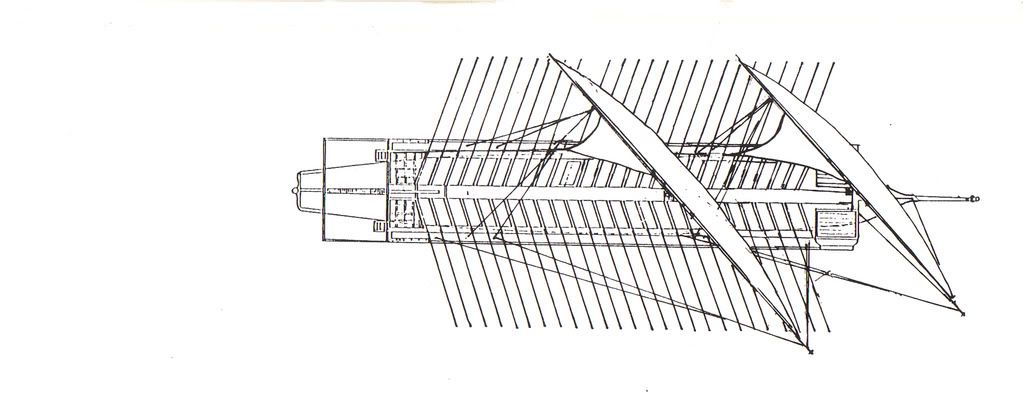

Le problème avec une galère sous voiles, c’est sa voilure latine (qui n’a rien de latine, vu qu’elle est probablement d’origine grecque mais ce n’est pas grave !). Sur une galère ordinaire, les deux voiles déployées représente 900m² de voilure et 1200m² sur une Réale ou une Capitane !...Heureux propriétaires de pavillons, observez le terrain qui vous a quasiment ruiné, plus celui de votre infâme voisin et vous aurez une vague idée de la surface que çà représente sur un truc qui fait 6 mètres de large ! La conception du gréement latin nécessite de placer l’antenne – c’est la vergue interminable, plus de 30m de long sur une Réale ou une Patrone, qui soutient la voile – à l’opposé de la direction où la brise souffle. Le responsable de la voilure n’a pas intérêt, le matin, à se tromper de côté car, comme il n’y a ni cabestan, ni guindeau sur les galères, la manœuvre de changement d’amure nécessite une bonne centaine d’hommes par antenne, l’antenne avec sa voile pèse 2 tonnes, et met la galère dans une position très délicate…Alors quand qu’il s’agit de changer d’amure les deux voiles, çà tourne au cauchemar. Pour éviter ce genre de corvée, on se contente souvent de déployer le trinquet, quand ce n’est pas le petit trinquet, une voile de dimension modeste, gréée sur le mat avant (trinquet).

|

| (24) Galère ordinaire & vaisseau hollandais. Le trinquet de la galère est gréé mais vu le calme plat ambiant, son utilité est purement artistique. |

|

| (25) Vaisseau hollandais. Comparez la différence de conception entre la galère au ras des flots et le vaisseau haut sur l’eau. L’artiste a bien mis en valeur ces différences de structures. |

Une galère sous voiles est loin d’être ridicule puisqu’elle peut atteindre, semble-t-il, une vitesse de 12 nœuds (un peu plus de 21 km/h), ce qui est légèrement inférieur aux 15 nœuds, dans de bonnes conditions, atteints par les nouvelles frégates apparues au XVIIIème siècle. Il ne faut pas oublier que ces performances ne sont réalisables qu’avec des bâtiments à l’état neuf car une coque couvertes d’algues transforme vite le bolide en bigorneau cacochyme. On en causera dans le chapitre consacré aux vaisseaux.

Par vent arrière, la construction de son gréement latin lui permet d’exploiter toute sa voilure disposée en « oreilles de lapins ». Petite réserve, cette allure amène la galère à enfourner de l’avant mais, par mer faiblement formée, çà ne va pas chercher loin et nécessite juste une bonne surveillance. L’allure idéale, comme pour les vaisseaux, est un vent de trois-quarts arrière. Cependant, comme le pont des galères est quasiment au ras de l’eau, le bâtiment a tendance à fortement s’incliner sous l’effort consenti par sa voilure. Pour compenser l’inclinaison, la chiourme sous vent, du bord opposé au sens du vent, se serre le plus possible vers le centre du navire pour faire contrepoids et ses rames (3 tonnes de part et d’autre) sont également partiellement rentrées. En bref, pour ceux qui ont navigué, on se retrouve avec un dériveur moderne et son équipage au rappel. J’ai longuement cherché une gravure d’époque illustrant mes propos mais c’est le désert complet. Il faut dire que pour pouvoir la croquer, l’artiste se doit d’embarquer, car cette allure se pratique rarement près de la jetée d’un port, et là, évidemment, si on n’a pas trop le pied marin et de surcroit les narines sensibles, vaut mieux éviter ce genre d’aventure.

L’armement.

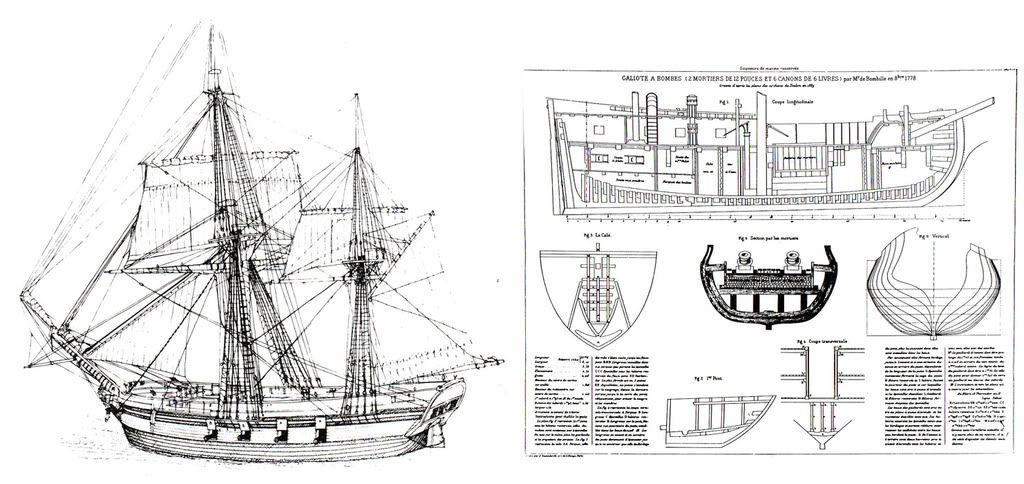

C’est ce qui provoquera la mise au rencart des galères royales, au milieu du XVIIIème siècle. Il y a bien eu des tentatives au XVIème et XVIIème siècle pour installer un pont au-dessus des rameurs et y disposer des canons comme sur les vaisseaux, ce sont les galéasses. La France n’en a jamais produit et elles tenaient plus de la grosse barge armée qu’il fallait remorquer que du coursier des mers.

Hormis l’armement individuel de la troupe, mousquets, grenades, hallebardes, piques, haches, épées et sabres, une galère n’embarque que cinq pièces d’artillerie, dignes de ce nom, et une série de pierriers ou d’espingoles – canons miniatures généralement d’une livre de calibre- qui tirent de petits boulets ou des boites à balles pour le combat rapproché. Les canons de bronze sont installés dans la rambade, à l’avant de la galère, et ne tirent que dans l’axe du

(II) Les serviteurs d’Eole, vaisseaux et autres coques de noix.

Cà y est, la peinture est sèche !...C’est reparti pour la deuxième couche ! …Je reprends donc la barre de mon pensum maritime.

Pour continuer, une resucée d’histoire…

Revenons un chouïa sur la période succédant à la Guerre de Cent Ans et même, pour faire plaisir à Gilles (Lostinaos), évoquons, durant ce long conflit, la période Charles V qui règne de 1364 à 1380. Sous son impulsion, le titre d’Amiral de France, confié à Jean de Vienne, n’est plus un vague titre sans pouvoir réel mais devient une véritable charge opérationnelle. Il a la responsabilité des constructions et celle, avec l’Escadre, de la police des mers. Le Clos des Galées de Rouen, qui périclitait aimablement, est réactivé. Harfleur dispose d’une flotte de vaisseaux en état de prendre la mer. Les Anglais voient l’accès de leurs Cinque Ports - ils sont huit, dans la réalité- qui abritent la flotte de guerre, se faire si sérieusement malmenés par les attaques des navires français qu’ils commencent à avoir la pétoche. Charles V valide son ticket de sortie en 1380 et le trône revient à Charles VI, monarque complètement timbré mais çà ne l’empêchera pas de régner 42 ans ! Jean de Vienne réussit quand même à tenir la flotte à bout de bras, monte des opérations de soutien en Ecosse, envisage même d’envahir l’Angleterre en rassemblant une flotte à L’Ecluse – pas superstitieux pour deux écus, le bougre !- mais, comme la vie est mal faite, est expédié se coltiner avec les Turcs et se fait proprement embroché du côté de l’actuelle Bulgarie, en 1396. Cà arrange bien les bidons des Anglais qui nous piquent Harfleur en 1415 et font une jolie flambée du Clos des Galées en 1419. Fin de l’épisode maritime, tout le monde redescend à terre ! D’autant plus que le pauvre Charles VII, successeur du maboul, se retrouve à la tête d’un royaume à peine plus grand que la résidence secondaire de votre patron et même pas en bord de mer ! Après arrive la Jeanne qui, à force de compter ses moutons, finit par voir la Vierge et vous connaissez la suite…

|

| (33) Vaisseau - gravure sur bois du XVème siècle. |

Le navire est équipé de trois mâts, grées chacun avec une voile carrée. L’imposant mât central supporte une grande hune militaire destinée à accueillir des archers ou des arbalétriers. L’artillerie est encore absente de la panoplie du parfait petit vaisseau militaire. Les Vénitiens ont bien inauguré avec l’emploi de « pots à feu » mais comme il y a plus de risque de mettre le feu au bâtiment que de causer de réels dégâts chez l’ennemi, on a vite laissé tomber. Les vaisseaux de l’époque sont des châteaux-forts flottants qu’on prend d’assaut à l’instar des forteresses terrestres. Les dimensions des navires s’accroissent mais la technique de construction est encore perfectible et les constructeurs, méfiants, utilisent des contre-couples pour renforcer la coque, ce qui leur donnent cet aspect rosette de Lyon dans son filet, comme chez votre charcutier préféré. De même, quitte à réduire ses performances véliques, la voilure est ralinguée à l’aide de filins.

Comme je vous sens particulièrement au fait des termes maritimes, je ne vais pas tarder à vous faire un petit rappel de base.

Nous voilà déjà à la fin du XVème siècle, le strasbourgeois Gutenberg -Hopla !- nous concocte la presse d’imprimerie et le Génois Christophe Colomb s’en va taper un peu de pognon à la Cour d’Espagne pour armer une flottille, contre la promesse un peu folle de ramener du lointain Levant de l’or et des épices, en passant par le Couchant. Le premier termine fauché et le second se plante totalement sur sa destination mais c’est l’aube de la Renaissance et de la grande aventure au large.

|

(34) La Santa Maria, vu par les artistes de l’époque. Même avec un billet de faveur, je refuse de traverser l’Atlantique sur une barcasse pareille ! |

Cà ne rate pas, tandis que l’Espagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et même les Portugais arment des flottes de commerce et commencent à ramener, qui de l’or, qui des produits exotiques, la France reste plantée à surveiller le pis de ses vaches ! L’armement au commerce reste du domaine privé. C’est comme çà qu’un Français fonde, en 1405, le Royaume des Canaries, escale d’importance sur la future route de l’Amérique du Sud, royaume qu’on refilera vite fait à la Castille ! Une colonie française s’installe dans l’estuaire de l’Amazone mais ses membres meurent assez rapidement rongés par les fièvres ou becquetés par les populations locales.

En plus, le Pape s’en mêle et partage abusivement la Terre en deux moitiés. Au sud des Acores, c’est pour les Portugais, au nord, pour les Espagnols, les autres, Français râleurs, Anglais schismatiques et Bataves excommuniés, sont priés d’aller jouer ailleurs ! Ah oui, et la liberté des mers, j’en fais quoi ? Si çà, ce n’est pas un marché de dupes ? Résultat, les cancres du banc du fond attribuent des « lettres de courses » à des corsaires opportunistes qui vont faire fructifier leurs fonds de commerce aux dépens des flottes de commerce espagnoles et portugaises, tandis que les gouvernements s’assoient aimablement sur le traité papale et sponsorisent, à tour de bras, des expéditions style « Nature & Découverte ».

L’apathie française perdure jusqu’aux années 1530, puis Cartier explore les côtes de Terre-Neuve et l’estuaire du Saint-Laurent. Champlain y fonde le Québec et en 1541, François Ier annexe le Canada. Les Français font amis-amis avec les nations indiennes des Hurons et des Algonquins mais se prennent le chou avec les Iroquois qui, alliés aux Britanniques, nous le feront payer cher deux siècles plus tard. Cela dit, le Canada, c’est froid, gelé – pas fameux comme climat pour les épices !- et en dehors des pelleteries (les fourrures), çà ne rapporte pas bezef. Jacques Cartier ramène, tout fiérot, de l’or et des diamants…manque de bol, ce n’est que du cuivre et du mica !

|

| (35) – Ma cabane au Canada… (Line Renaud – 1392 – 20..) Un parti d’Iroquois retranchés aux prises avec les Français et leurs alliés indiens. Dans l’imagerie populaire, le « bon sauvage » est toujours à loilpé même si la froidure fait pêter les cailloux ! |

C’est au cours du XVIème siècle que la flibuste, terme d’origine hollandaise qui désigne la piraterie dans la mer des Antilles, commence à s’installer du côté des Iles, alléchée par l’odeur du pognon qui circule sur les flots…Mais on en reparlera un peu plus tard, quand ils auront droit à leur heure de gloire.

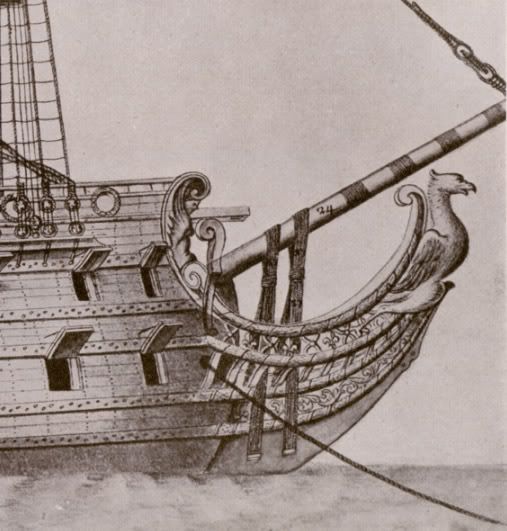

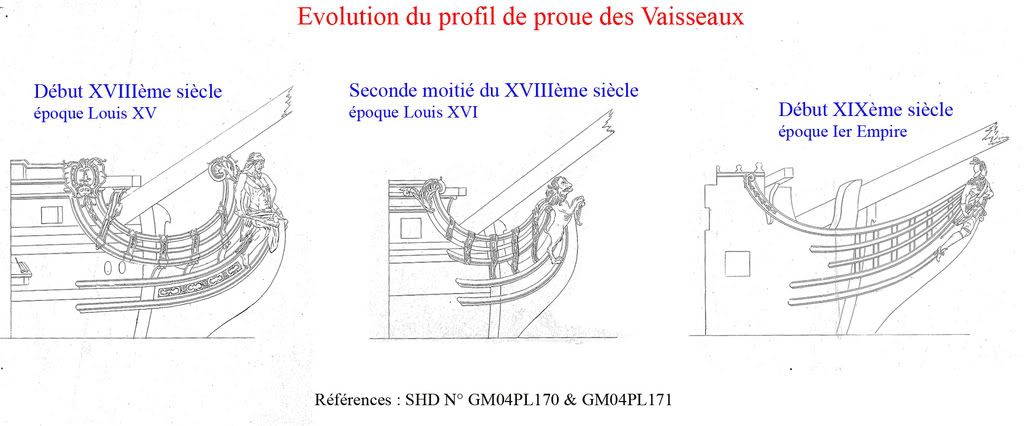

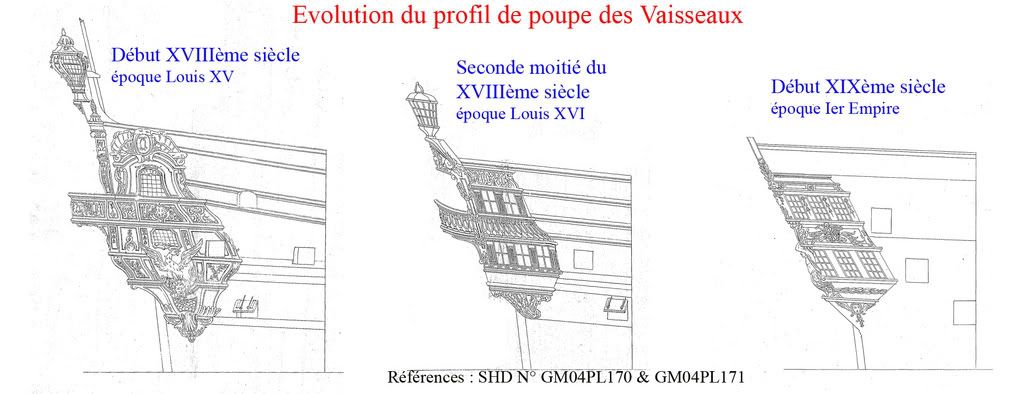

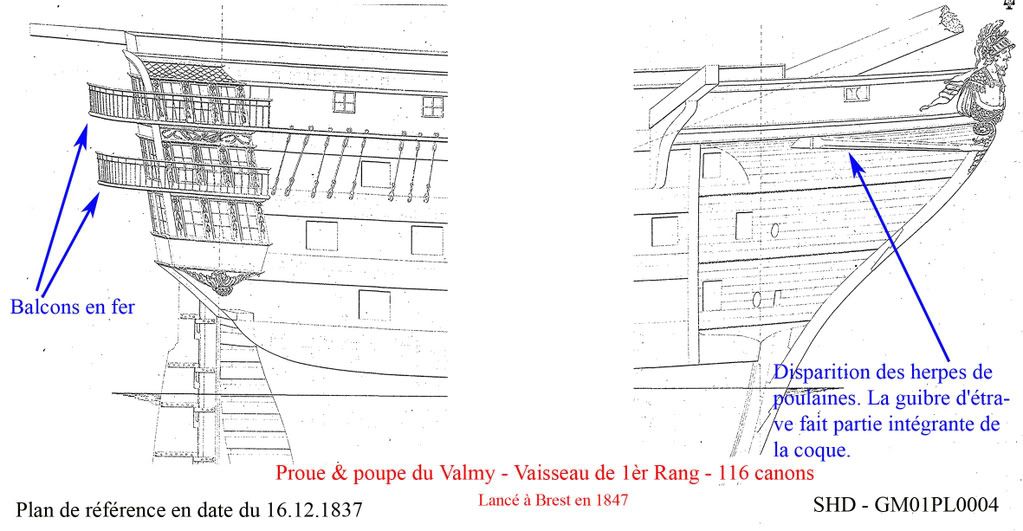

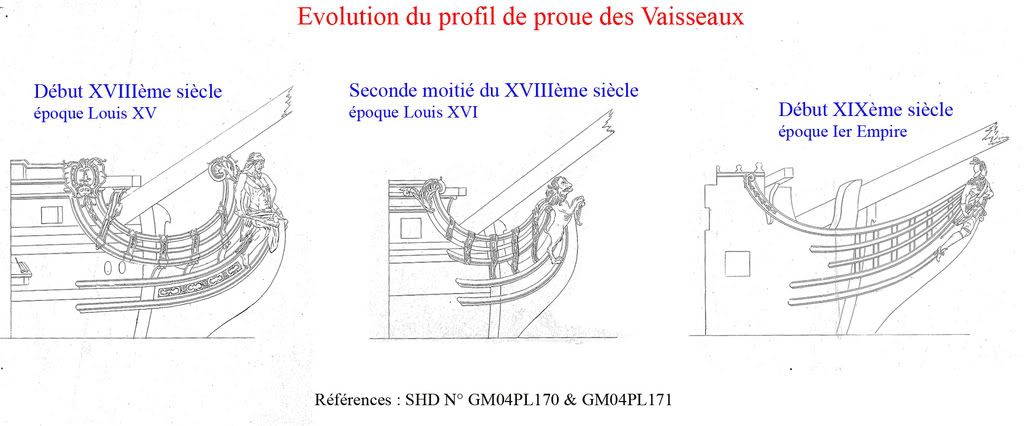

Le développement du commerce maritime transocéanique influence la construction navale car il n’est pas possible de se frotter à la navigation hauturière avec les bouchons qui se produisaient jusqu’alors. Il faut également pouvoir ramener des cargaisons importantes afin de rentabiliser les voyages. Les coques s’agrandissent, la voilure se perfectionne et la mâture gagne en hauteur pour y rajouter de nouvelles voiles et profiter aux mieux des différentes allures de vent rencontrées. En quelques années, la silhouette des navires évolue. Mais çà tâtonne quand même pas mal, on rajoute des mâts qui s’avèrent superflus, on empile des châteaux de proue et de poupe démesurés préjudiciables à la stabilité des navires et sensibles à la prise au vent.

|

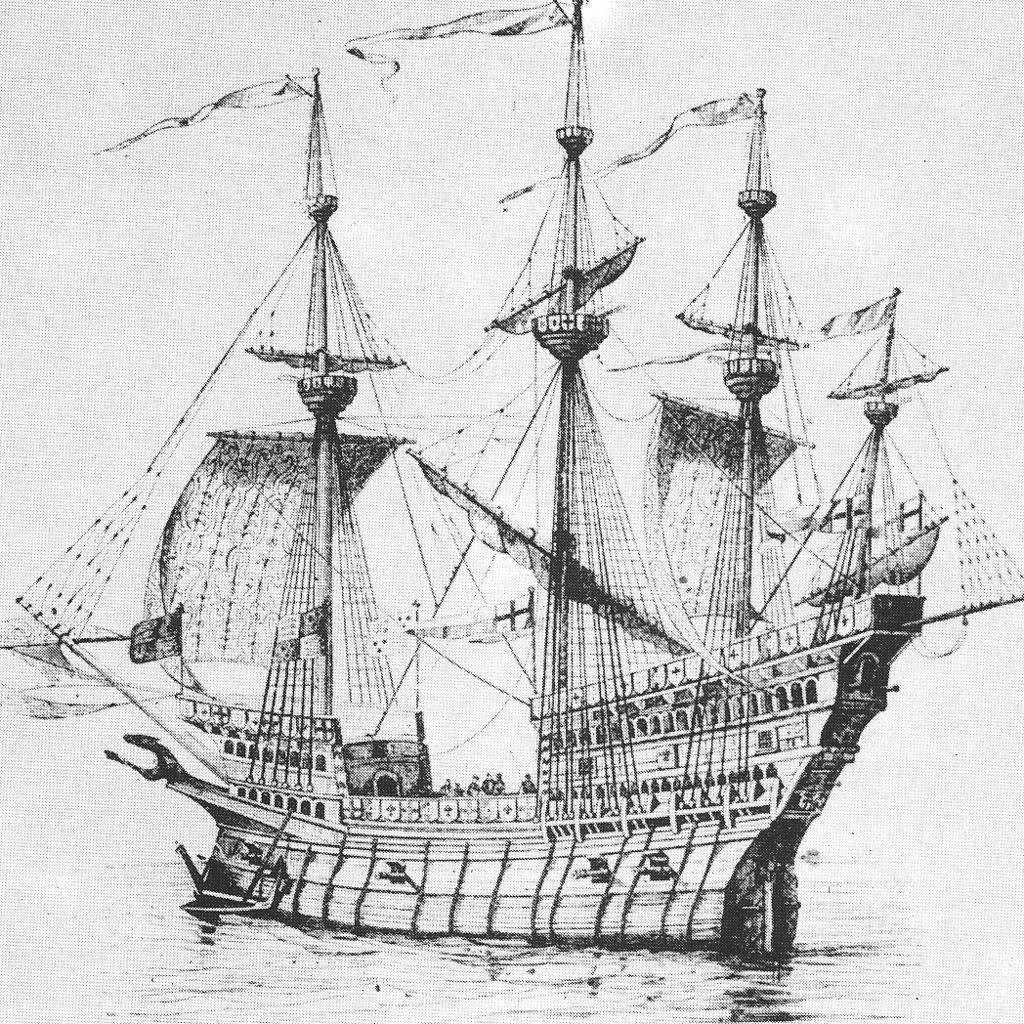

| (36) Vaisseau anglais sous Henry VIII - début XVIème siècle (1520) |

. Le roi d’Angleterre empruntera ce vaisseau pour rallier le Camps du Drap d’Or organisé par « Anchois Pommier » - vieille blague de potaches en culottes courtes…Mon premier est un poisson, mon second, un arbre fruitier, mon tout, un Roi de France…Anchois-Pommier (François Ier). Ce navire dispose d’une artillerie de bord mais elle se limite apparemment à quatre pièces de chaque bord. La voilure est disposée sur quatre mâts, dont deux situés sur le château arrière et le mat de beaupré, celui qui pointe vers l’avant et qui surplombe la figure de proue, est muni d’une civadière (c’est la voile). La coque est encore ceinturée de contre-couples(les pièces de bois verticales représentées sur la coque) et la bordée garnie de boucliers.

La gravure ci-dessous, un peu plus tardive dans le siècle, révèle bien la tonture importante (cintrage longitudinal) des navires de l’époque. Elle a pour but d’offrir une proue élevée à l’attaque de la vague et, conjuguée avec la bouge (cintrage latéral des ponts), facilite l’évacuation des paquets de mer embarqués, par les dalots découpés dans les murailles du bâtiment. Dans l’esprit des architectes de marine de l’époque, la tonture s’adapte harmonieusement à la forme arrondie du creux des vagues. Elle donne aux navires de l’époque, avec l’importante élévation des châteaux, un curieux air de fer à cheval flottant.

|

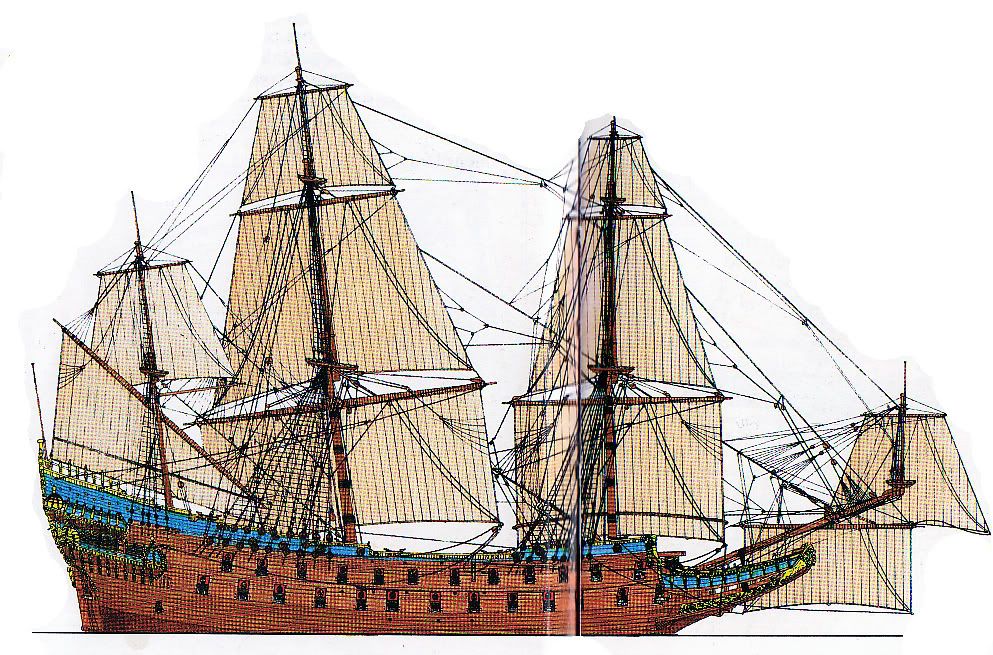

| (37) Flotte de galions du XVIème siècle - gravure hollandaise. |

Le développement de la piraterie sur les routes commerciales et la prolifération de lettres de courses attribuées aux corsaires -on se déclare la guerre pour un oui ou un non- obligent les bâtiments au commerce à embarquer de l’artillerie de bord et les navires transportant des cargaisons précieuses, comme les galions espagnols chargés de ramener le pillage des trésors et mines d’or des Amériques, offrent l’aspect de véritables vaisseaux militaires.

Le galion est un concept plus ou moins espagnol qui découle de l’union un peu contre-nature de la lourde caraque, le château-fort flottant du Moyen-âge, avec l’agile caravelle de faible tonnage pour répondre aux exigences de la navigation hauturière transocéanique et aux contraintes de l’artillerie embarquée. Il conserve un château avant mais de dimensions plus réduites et une longue dunette arrière, dispositions hérités de la caraque, il comporte quatre mâts. Si, effectivement, pour l’époque, il apporte un certain nombre d’innovations, ce n’est pas la révolution technique que certains, de nos jours, veulent y voir. Il y aura des galions de toute nationalité car l’Angleterre et la Hollande, autres grandes nations maritimes, ne restent pas les deux pieds dans le même sabot et le galion n’est que l’évolution logique de deux siècles d’architecture navale occidentale. D’ailleurs, lorsque que la Grande Armada, flotte de 130 navires principalement constituée de galions militaires, se prend sa célèbre déculottée en 1588, dans la Manche, il semble bien que les Anglais avaient quelques coudées d’avance, technologiquement parlant, notamment en ce qui concerne l’artillerie embarquée. Cette expédition est destinée initialement à porter secours à Marie Stuart, Reine d’Ecosse catholique, qui se fait proprement décolletée par Elisabeth I, l’anglicane, en 1587. Du coup, hormis pour venger la pauvre suppliciée, elle n’a plus vraiment d’objectif précis sauf, peut-être, installer une hégémonie espagnole sur les mers occidentales et, éventuellement, débarquer 30 000 soldats en Grande-Bretagne -Puisque qu’on vous dit que depuis le coup de bol d’Hastings en 1066, c’est loupé d’avance ! Cumulant la malchance, l’escadre déconfite, après sa défaite dans la Manche, se met en tête de retourner dans ses atterrages espagnols en faisant le tour de la Perfide Albion par le nord et l’ouest, pour des raisons de vents. Elle rencontre une monumentale tempête en mer d’Irlande qui coule à peu près tout ce qui peut encore flotter ! Amen !

|

| (38) Combat naval entre la flotte anglaise et l’Invincible Armada en 1588 |

Et la France, me direz-vous, que fait-elle pendant ce temps-là ? A vrai dire, pas grand-chose ! François Ier, durant son règne, sponsorise suffisamment les Guerres d’Italie, les châteaux de la Loire et Léonard de Vinci pour ne pas pouvoir engager trop de sous dans une Marine Royale, d’où la sous-traitance aux Turcs de notre protection en Méditerranée, évoquée dans le chapitre précédent. Ah si !...Pour changer, il y a aussi un énième projet de débarquement en Angleterre, suite à la prise de Boulogne par les navires d’Henry VIII, et quelques opérations navales sur les côtes anglaises jusqu’à la signature d’un traité de paix en 1546. Quand François Ier meurt, en 1547, la Bretagne est maintenant rattachée au Royaume, un port est en construction au Havre et les chantiers français ont lancé leur premier vaisseau, La Grande Françoise, jaugeant 1500 tonneaux.

Son successeur, Henri II, fait naitre de grands espoirs, dès 1549-50, en projetant une flotte de 40 galères au Levant et de 50 vaisseaux au Ponant pour enquiquiner le Roi d’Angleterre. Cependant le commandement reste confié à des Génois. Mais, en 1555, la rencontre malencontreuse de son œil avec la lance de Montgomery, au cours d’un tournoi, abrège son règne. A partir de là, les souverains se succèdent, François II – période d’essai d’un an non reconductible pour cause de décès-, Charles IX a dix ans à son couronnement - du coup, c’est Môman, Marie de Médicis, qui pilote le bateau France – et 24 ans, à sa mort. En 1574, Henri III, avec ses bilboquets et ses Mignons, hérite d’un royaume fort mal en point entre les luttes opposant catholiques et protestants et celles d’influence, mais toutes aussi mortelles, avec la Maison de Guise. Les affaires vont même tellement mal que personne n’a eu le temps, depuis la mort d’Henri II, de regarder vers le large. De toutes façons, les caisses de l’Etat sont vides et c’est ce que constate Henri IV lorsqu’il récupère la clé du coffre en 1589, après qu’un certain Clément, moine fanatique de son état, ait assassiné son prédécesseur. Son Premier Ministre, Sully, aura une phrase célèbre, « Labourages et pâturages sont les deux mamelles de la France » qui résume assez bien l’approche terrienne de la politique de l’Etat. Néanmoins, c’est durant le règne du Bon Roi à la poule au pot hebdomadaire que Marseille devient la plaque tournante du commerce méditerranéen.[BREAK=Dis, Monsieur, dessine-moi un vaisseau !]

Dis, Monsieur, dessine-moi un vaisseau !

Ce n’est qu’au cours du XVIIème siècle que le vaisseau adopte ses formes définitives ou presque. Les navires au commerce n’en sont que des copies plus ou moins ventrues. Il faudra attendre la course au thé et les clippers du XIXème siècle pour que la marine marchande développe sa propre architecture maritime. Les tâtonnements des architectes navals et les incongruités techniques font la célébrité de quelques ratés spectaculaires comme celui du Vasa (ou Wasa), orgueil de la flotte suédoise, tellement chargé dans les hauts et si mal équilibré qu’il tire sa révérence, en 1628, lors de son voyage inaugural, à un mile du quai de départ ! Au cours de l’enquête diligentée, les responsables se défilent aimablement en expliquant qu’ils ont bien remarqué des trucs bizarre, lors de l’armement, mais comme le Roi tenait fermement à voir son vaisseau-emblème prendre la mer dans les plus brefs délais…bref, vous avez compris… ce n’est pas moi, c’est Lui ! A posteriori, ce naufrage est une véritable aubaine pour les historiens de marine car les restes de l’épave, immergée sur un haut-fond proche du port, ont été renfloués dans les années 1960/1970 et font les beaux jours de musées suédois.

|

| (39) Le Vasa - croquis couleurs |

|

| (40) Voyage inaugural et naufrage du Wasa - Stockholm – 1628 |

En France, il faut attendre la fin du XVIIème siècle, sous le règne du Roi-Soleil, pour qu’on se décide à établir une Bible technique de la construction des navires. Jusqu’alors, les technique de fabrication se transmettent oralement, nombre d’artisans sont illettrés, et par le geste technique, du maitre à ses apprentis ou du père à son fils. Ce qui occasionne quelques loupés bien franchouillards, comme le vaisseau, La Couronne, un deux-ponts de 74 canons,beau comme un camion, assez bon marcheur maistellement instable qu’il ne sera aligné dans aucun combat et sera désarmé huit ans après le démarrage de sa construction, entamée en 1637.

|

| (41) Armement de la Couronne - 1638 |

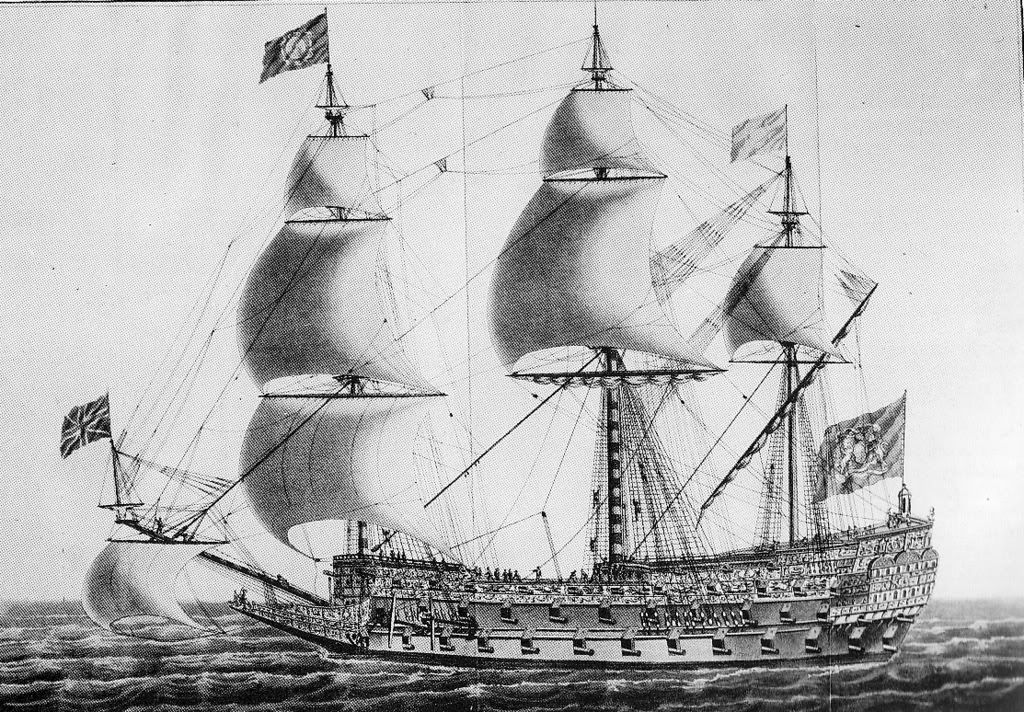

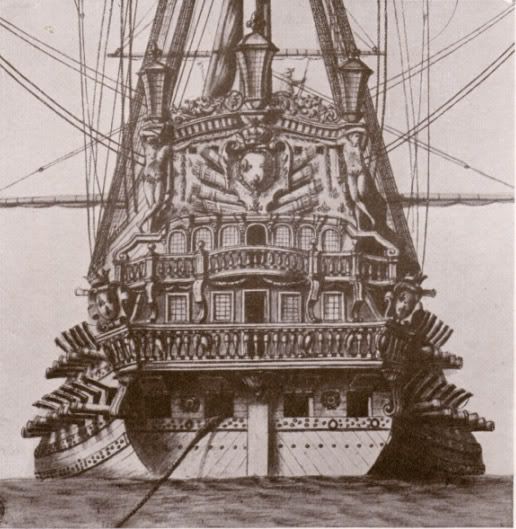

La véritable référence des vaisseaux est, bien évidemment, d’origine anglaise. C’est le Sovereign of the Seas, le premier véritable trois-ponts, lancé, lui aussi, en 1637. A la différence de son contemporain français, c’est une vraie réussite technique, sa décoration est tellement somptueuse et son armement est si important que les Hollandais, pas trop copains avec l’Angleterre, à l’époque, l’avaient respectueusement surnommé « le Diable doré ». Il a quand même un défaut non négligeable. Sous le poids des ornements, dorures de tout poil, et de son armement, il a la fâcheuse tendance à trop s’enfoncer dans les flots, risquant de noyer sa batterie basse en cas de mer un peu formée.

|

| (42) Sovereign of the Seas – 1637 |

|

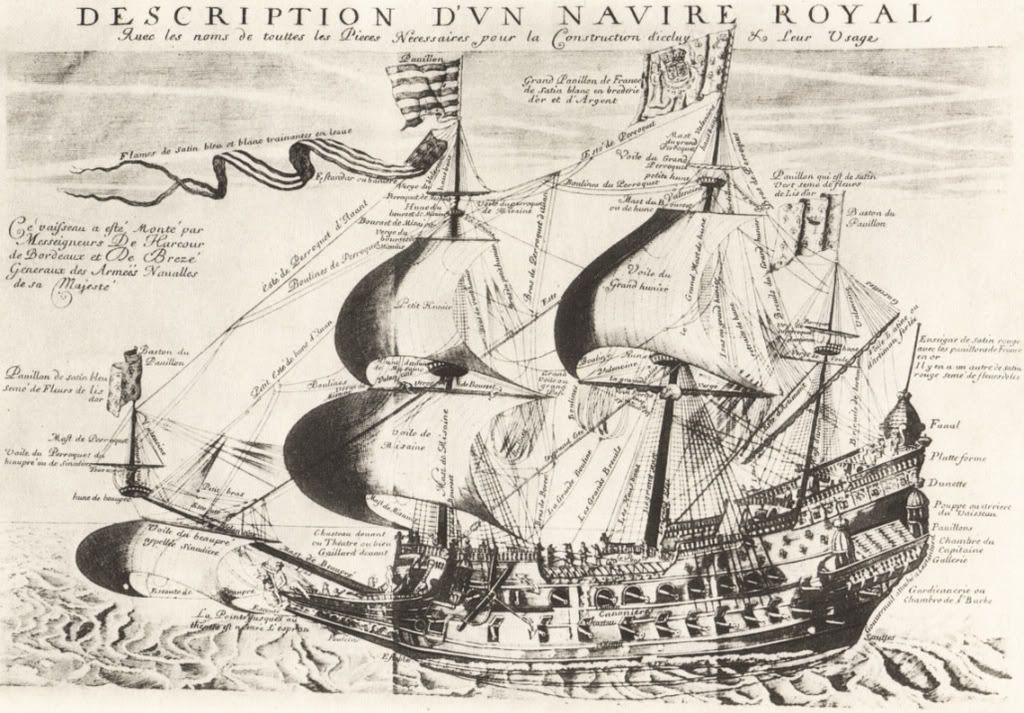

| (43) Description d'un navire royal - Hydrographie du Père Fournier - 1667 |

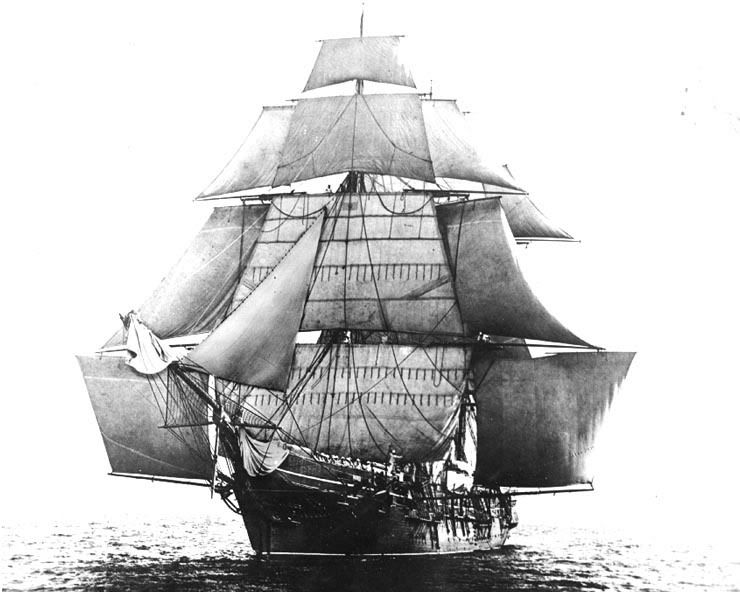

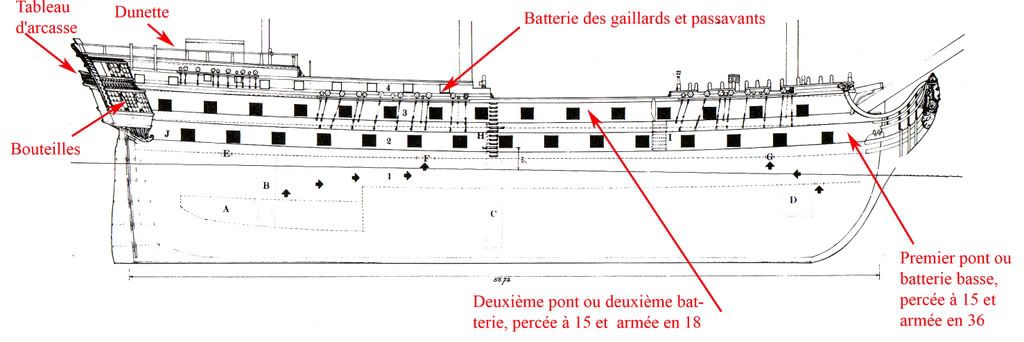

Ce vaisseau à deux-ponts est une parfaite synthèse de l’architecture navale du XVIIème qui perdurera durant près de deux cent ans à quelques évolutions près. Il y a encore pas mal de choses à améliorer mais la construction navale a trouver son fil conducteur.

La mâture

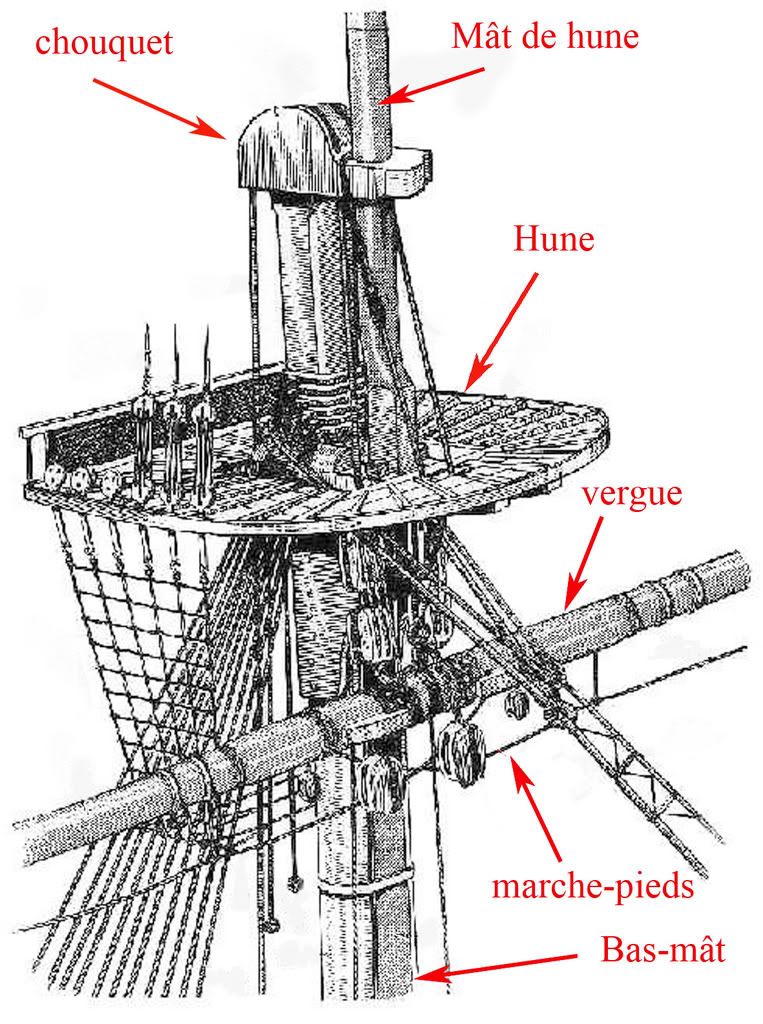

Le choix de la mâture est fixé à trois mâts, en réalité quatre. Le seul mât non vertical est le mât de beaupré qui pointe vers l’avant. Il n’est jamais pris en compte dans le décompte des mâts…hop ! Circulez ! Donc, les trois mâts sont, à partir de l’avant, le mât de misaine, le grand mât et, tout à l’arrière, le mât d’artimon. La taille des mâts, notamment celle du grand mât, va se mettre à dépasser la longueur du navire, de l’ordre de 60 m, et encore vous ne voyez que la partie émergeant de la coque, les pieds de mâts, hors l’artimon sur certains gros bâtiments, descendent jusqu’à la quille. Les plus grands mats atteignent 70 m de haut ! Il existe bien quelques sapins de dimensions exceptionnelles dans nos belles forêts « françouaises » mais de cette hauteur-là, çà surpasse la recherche du trèfle à quatre feuilles ! De surcroit, un tronc unitaire d’une telle taille offre une trop grande souplesse et une trop grande fragilité intrinsèque pour les contraintes qu’il va subir. Enfin, où c’est-y que je le case dans le joli bateau en tant que mât de rechange ?...Et je fais comment pour le remplacer en pleine mer ? …Ah, on fait moins le malin ! Les mâts sont donc constitués d’éléments séparés. Comme le marin est débrouillard, il conçoit un dispositif fort ressemblant à la mise en place de la baïonnette sur un canon de fusil, le chouquet, une sorte de casquette en bois à la visière percée qui vient chapeauter le sommet du mât inférieur et maintenir l’élément supérieur. Vous rajoutez des clavettes et le tour est joué !

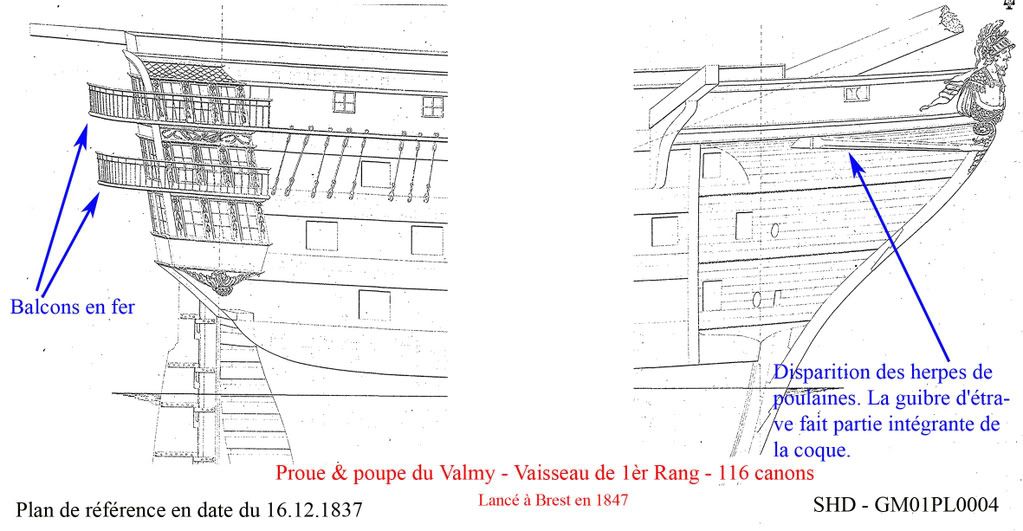

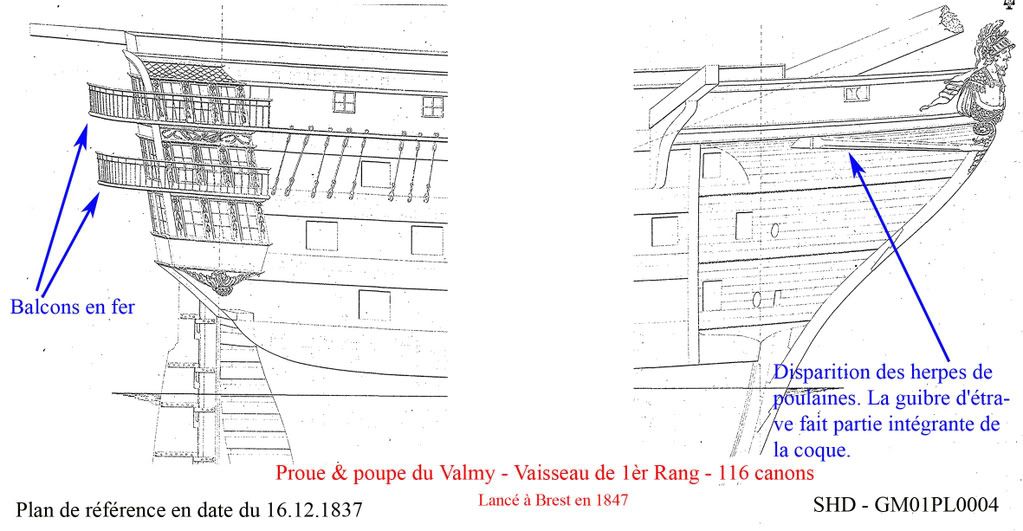

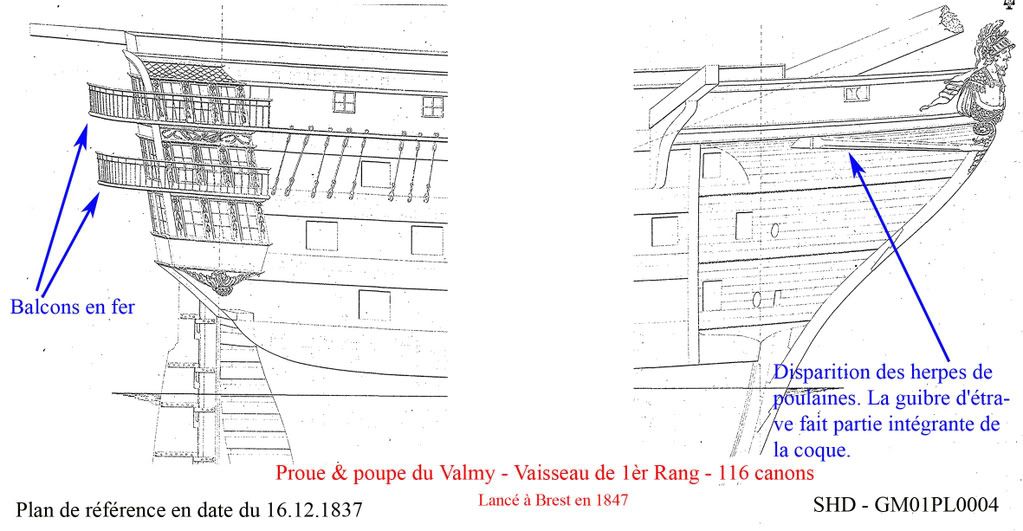

Cette disposition se généralisera dans la première moitié du XVIIIème siècle et simplifiera la tâche des charpentiers. Le mât est constitué de plusieurs éléments. Le bas-mât qui prend appui sur la quille, traverse les différents ponts à travers le puit de mât et culmine à une trentaine de mètres de haut. La section suivante est le mât de hune et l’ultime tronçon, le perroquet. On verra également apparaître un quatrième tronçon, le cacatois mais, au final, cette ultime voile sera gréée directement sur le troisième tronçon rallongé, le perroquet. Au milieu du XIXème siècle, des monstruosités, comme le Valmy, lancé en 1847, seront à nouveau équipés d’un mât de cacatois.

|

| (44) Croquis d'une frégate - Antoine Roux - Détails des mâts Sur cette superbe esquisse de l’artiste, j’ai honteusement rajouté des commentaires. En rouge, la dénomination de chaque mât En bleu, celle des différentes sections de mâts En vert, la particularité de l’artimon qui n’a pas de hunier. |

Le bas-mât est surmonté d’une hune, plate-forme multi-usages servant à la manœuvre, l’observation et de poste de mousqueterie lors de combats rapprochés. La hune de grand-mât, initialement circulaire, a les dimensions d’un spacieux studio parisien, pas loin de 5m de long sur plus de 7m de large. Durant le Premier Empire, les hunes françaises seront bordées de rambardes en toile.

|

| (43) – Détails d’une hune – XVIIIème siècle. |

L’astucieuse disposition des mâts en éléments séparés a l’avantage de les rendre télescopiques et selon les conditions de mer et de vent, ils peuvent être descendus. Par gros temps, cette manœuvre réduit la casse et la prise au vent, tout en abaissant le centre de gravité du navire. Dans cette configuration, on dit que les mâts sont calés.

|

| (44) – Corvette suédoise à l’ancre par grosse houle, avec les mâts calés – Aquarelle d’Antoine Roux – 1799 |

La section des bas-mâts devient si importante qu’ils ne sont plus réalisés à partir d’un unique tronc d’arbre mais constituer d’un assemblage d’éléments longitudinaux, le tout étant collé et cerclés, au départ, par des ligatures en cordages puis par des bagues en fer. Neuf arbres sont nécessaires pour réaliser le bas-mât du grand mât, près d’un mètre de diamètre, d’un vaisseau de 74, dans les années 1780 !

|

| (47) Hune et bas-mât du Rivoli (1812) Cette photo de maquette du Musée de la Marine met en évidence les cerclages de fer et de cordage du bas-mât. |

Le mat de beaupré, l’unique mât non vertical, est implanté suivant un angle de 30-35°. Ce mât a un rôle particulier car l’expérience fait apparaître une nécessité, implanter une voile d’évolution le plus en avant du navire, c’est une voile qui est au vent ce qu’est le gouvernail à l’eau. D’où la mise en place de ce prolongement caractéristique des navires à voiles de l’époque. Je détaillerai dans le prochain chapitre, les atermoiements survenus dans le choix du gréement de ce mât

La voilure

Maintenant que nous avons des mâts, nous allons y rajouter des voiles, çà peut toujours servir, n’est-ce-pas ?

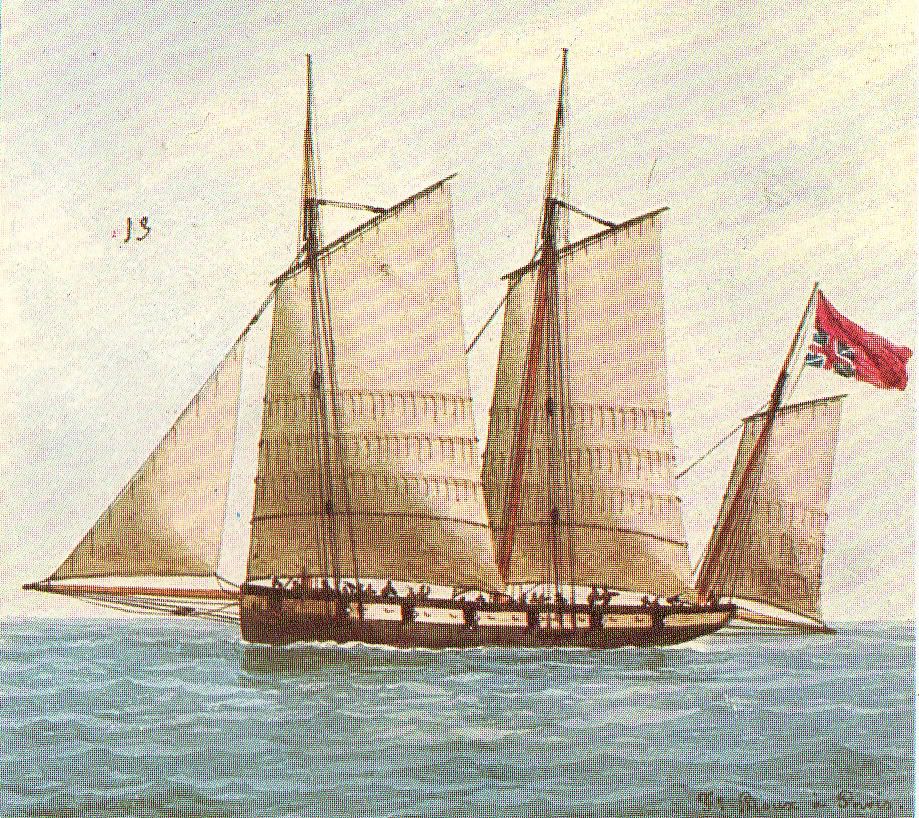

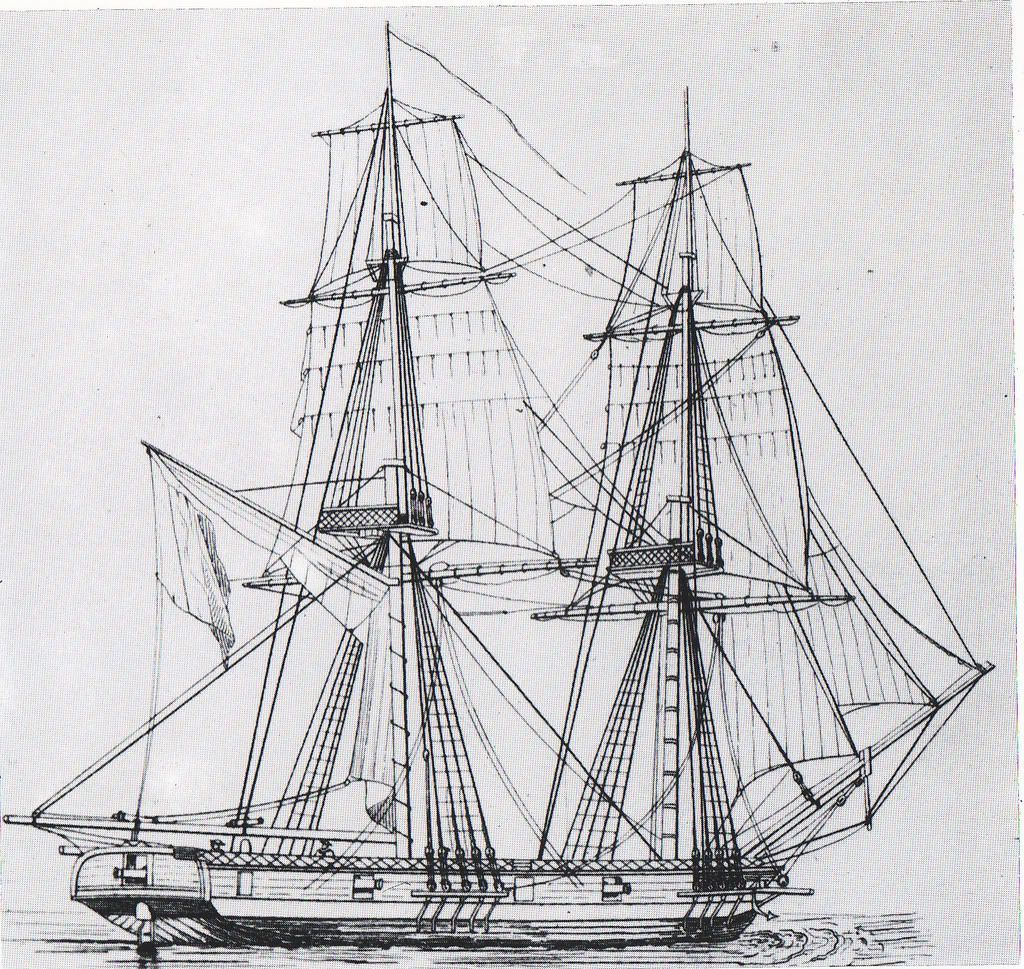

Les bâtiments militaires, vaisseaux, frégates, corvettes et bricks sont dénommés à phare carré. Cette appellation désigne le type de gréement. Vous allez me dire qu’il ne faut pas être grands experts navals pour remarquer que les voiles ont une tronche nettement carrée. En réalité, ce n’est pas exactement ce détail qui définit le type de gréement mais plutôt la disposition du mât le plus en arrière, l’artimon. Il existe une autre disposition, le phare barque mais elle concerne principalement des navires à usage commercial, développés au cours du XIXème siècle et quelques voiliers-école de construction tardive. Un des derniers trois-mâts carré célèbre, à « usage militaire » sera le corsaire Seeadler, commandé par le Comte von Lükner, qui écumera l’Atlantique et le Pacifique, en 1916-1917 et finira sa carrière malencontreusement échoué sur un atoll polynésien. ! J’ai mis « usage militaire » entre guillemets, parce qu’au départ, c’était un bâtiment au commerce américain, réaménagé en corsaire pour la Kriegsmarine...Pardon la Kaiserliche Marine, pour faire plaisir à Maitre Alain!

|

| (48) SMS Seeadler Comme vous pouvez constatez, les voiles sont franchement rectangulaires mais ce type de gréement est bien classé « carré ». |

Pour en finir avec cette classification un peu rébarbative, il suffit juste de savoir qu’un gréement barque, ne comporte aucune voile perpendiculaire à la quille sur le mât d’artimon.

|

| (49) Exemple de trois-mâts barque (Le Sagrès II) |

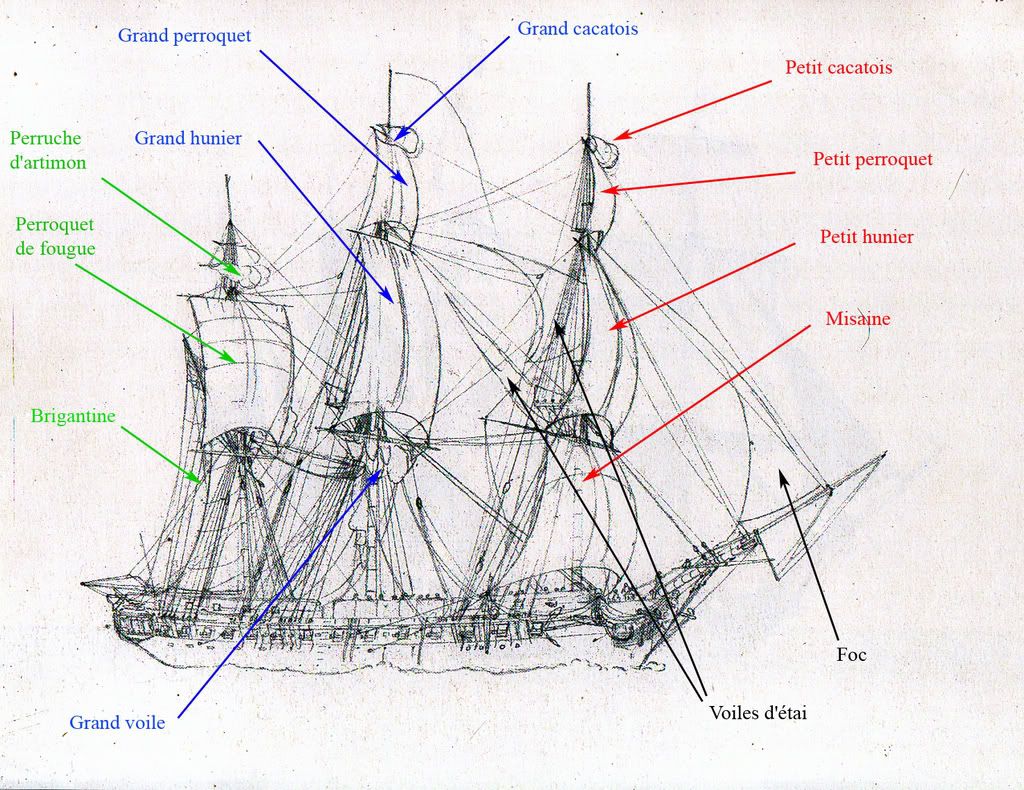

Mais revenons à nos moutons !...Comme un bon dessin vaut mieux qu’une longue explication, j’ai eu la chance de tomber, dans le même bouquin, sur une autre esquisse d’Antoine Roux, représentant la frégate sous une autre allure, qui permet de passer en revue la quasi-totalité des voiles d’un trois-mâts, à deux ou trois trucs près. Comme précédemment, je l’ai annoté des différents noms de voile.

|

| (50) Croquis d'une frégate - Antoine Roux – voilure |

Il peut y avoir plusieurs focs, trois au maximum, sur le mât de beaupré, avec des dénominations distinctes et également des voiles d’étai entre chaque mât.

On distingue deux type de voiles, les voiles disposées perpendiculairement à la quille, comme le hunier, la grand-voile ou la misaine et celles dans l’axe longitudinales du navire, focs, étais et artimon. Vous noterez l’attachement des marins à donner des noms de volatiles exotiques aux voiles hautes, perroquet, cacatois (qui n’est autre que le cacatoès), et perruche. Les voiles perpendiculaires sont trapézoïdales et s’élargissent vers le bas. Les plus grandes sont munies de bandes de ris avec des garcettes pour diminuer la surface de la voile – on remarque bien les bandes de ris sur le perroquet de fougue, repéré en vert. D’où l’expression « prendre un ris dans la grand-voile » qui n’a aucun rapport avec le célèbre l’Oncle Ben’s. Les dimensions et le poids de ces voiles ne permettent pas de les affaler sur le pont avec leurs vergues (les grands bouts de bois sur lesquels elles sont gréées), en conséquence, les gabiers grimpent dans la mâture, se répartissent sur les marchepieds, prennent appui sur la vergue pour éviter de retomber trente mètres plus bas et brassent la voile, soit en totalité, soit selon une bande de ris, qui comportent des « ficelles », garcettes, pour attacher la partie de voile remontée à la vergue. Ce brasseyage peut avoir l’aspect « grosse caguade » de la grand-voile sur le croquis au-dessus, ou « brassé serré » avec la voile soigneusement liée à sa vergue. Les voiles, jusqu’au milieu du XVIIIème siècle ont un aspect « popoche » assez prononcé, mais leur fabrication évolue vers un profil plus tendu.

Vous allez laissez aux peintres inventifs et à Hollywood, l’aspect d’un bâtiment « toutes voiles dehors », avec des voiles à chier partout. Il y a effectivement une tripotée de voiles mais c’est pour rendre marchant le voilier sous les différentes allures de vent. Dans la réalité, on limite l’emploi au maximum de voiles nécessaires et on évite surtout qu’elles se bouffent le vent entre elles ! Si par exemple, par vent arrière, vous vous mettez à déployer toutes les voiles, un, vous allez déventer les autres placées plus avant, deux, le bâtiment aura tendance à lever le cul et à engouffrer la flotte par l’avant. Donc, vous êtes un capitaine expérimenté et vous exploitez vos voiles de l’avant. Heu…Oui, certes, mais çà risque de manquer de surface vélique !...Je ne vous ai pas tout dit, le marin prudent a prévu le coup et, au moyen de vergues horizontales télescopiques - des bouts-dehors- rajoutées sur les vergues principales, peut adjoindre des voiles supplémentaires, les bonnettes. En résumé, plus il y a de vent, plus la mer est formée et moins il y a de voiles hautes. Au mieux, vous risquez la casse.

|

| (51) USS Monongahela naviguant sous bonnettes - 1862 Comme les peintres de l’époque ont un peu oublié de représenter cette configuration, j’ai du me rabattre sur un bachot américain de l’époque de la Guerre de Sécession. Les bonnettes ne sont utilisées que par petit temps (mer calme et petit vent sympathique !). |

Les deux enquiquinements maximum, le beaupré et l’artimon.

Nous venons de résumer la disposition des voiles dont la fonction est d’emmagasiner le maximum de vent, quand il n’y en a ni trop ni pas assez, pour faire progresser le navire. Il nous reste à voir, les voiles directrices, ou d’évolution, celles tout à l’avant et tout à l’arrière. On s’est vite rendu compte que les voiles carrées s’étaient super pour prendre le vent mais que, du coup, le navire marchait n’importe comment. Comme sur ce genre de bâtiment, on n’a pas de rameur pour compenser et que le gouvernail d’étambot n’est pas une godille, il a bien fallu trouver des solutions techniques.

Le beaupré.

C’est donc le seul mât non vertical qui équipe l’avant du navire. Il est destiné à y gréer la voilure la plus éloignée, celle qui fait un peu office de chien de tête dans un attelage de traineau. Au départ, comme ce mât est tout sauf pratique, on va lui coller une vergue basse transversale munie d’une voile, la civadière, qui passe son temps à se tremper les pieds dans la flotte et à se faire masquer !

On poussera même le vice jusqu’à gréer une deuxième vergue, la contre-civadière, qui, en dehors de rajouter du boulot supplémentaire, n’apporte pas grand-chose de mieux.

|

| (52) Avant d'un vaisseau et vergue de civadière - Atlas de Colbert – 1665 |

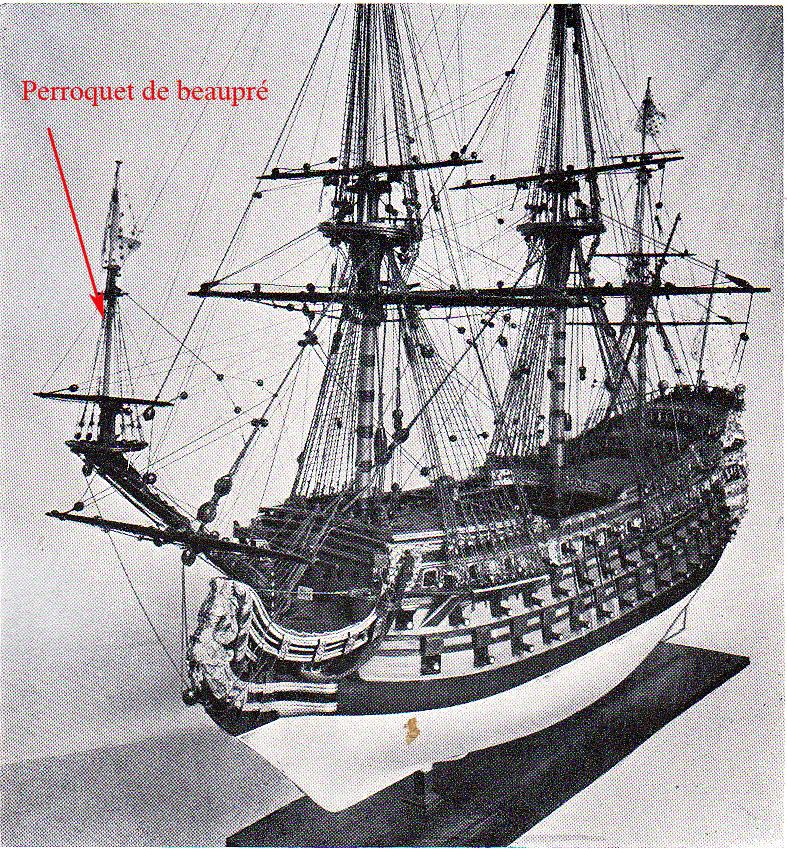

Il reste une solution, rajouter un mat supplémentaire vertical sur cette « rallonge » que constitue le mât de beaupré. Techniquement, ce n’est pas le pied car il ne faut surtout pas accroitre le volume avant de l’étrave. Alors, on se met à bricoler un truc pas possible, le perroquet de beaupré ! C’est vilain au possible, çà casse facilement…et, bof, ce n’est pas non plus une trouvaille technique immortelle.

|

| (53) Perroquet de beaupré - Vaisseau Le Louis XV - Maquette du Musée de la Marine. |

On finira par trouver la solution, vers les années 1720, sous la forme de voiles longitudinales triangulaire, la famille des focs, grées sur des haubans disposés entre le mat de misaine et le beaupré, qui lui se verra rajouter une rallonge, le bout-dehors de beaupré.

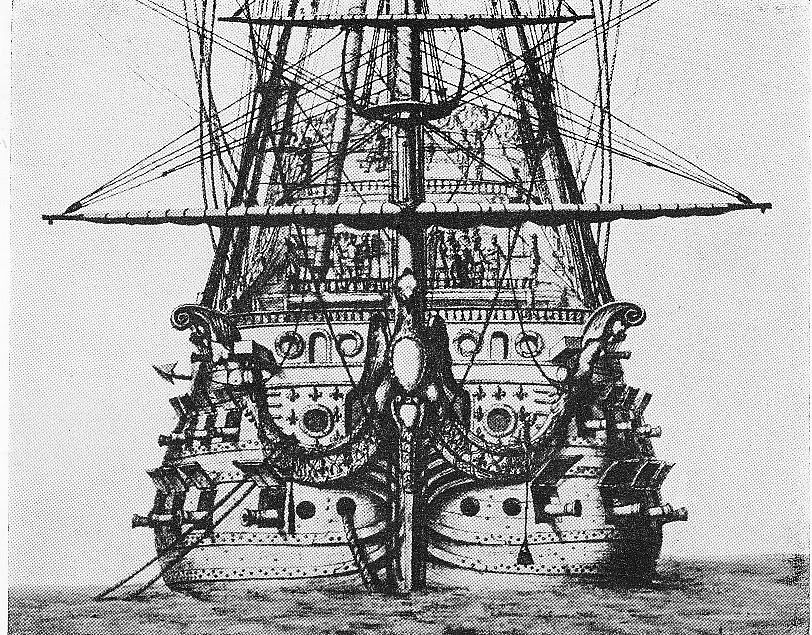

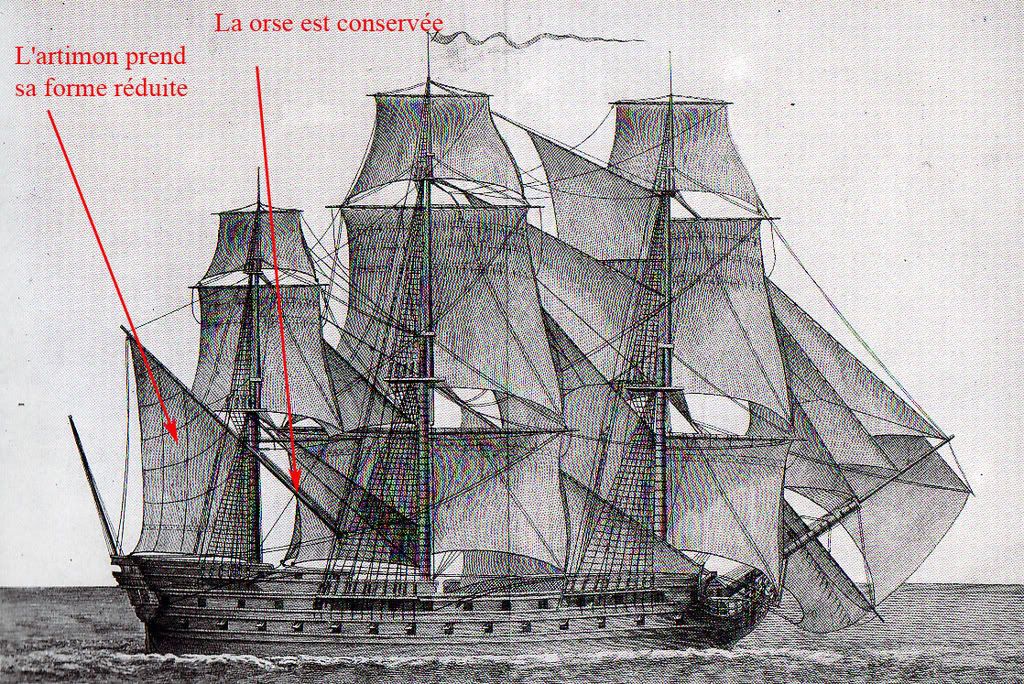

L’artimon

Je vous ai résumé l’évolution du beaupré, passons à l’extrémité arrière, le mat d’artimon. C’est une voile directionnelle, destinée à faciliter les virements de bords. En principe, une voile latine, comme celle qui équipe les galères, correspond bien à cette fonction. Le problème c’est que ce type de gréement oblige à des manœuvres pas possibles quand il s’agit de changer d’amure (côté). Si cette voile se retrouve du côté au vent du mât, placée entre le vent et le mat, elle va bêtement envelopper ce dernier dans sa toile. Il faut donc basculer l’ensemble voile et antenne du côté opposé au vent. Cà prend un temps fou, çà nécessite une main d’œuvre importante et çà masque une partie de la grand-voile. Ce qui, par parenthèse, vous explique pourquoi les équipages des galères n’étaient pas des grands fanatiques de la navigation toutes voiles dehors, d’autant plus que les surfaces de voilure des galères étaient beaucoup plus importantes.

|

| (54) Détail de l'artimon à la française (1) - Arrivée des Français à la Désirade - Début XVIIIème |

Sur les gréements carrés, la première solution technique consiste à réduire la surface de voilure au strict nécessaire, en supprimant la partie qui « coince » lors des changements de bord mais, pour des raisons inexpliquées, la totalité de l’antenne, qui ici s’appelle une orse, est conservée. Comme de toute façon, à cet endroit-là, on ne grée pas de voile qui se ferait, de toute façon, bouffer le vent par l’artimon, c’est encombrant mais guère gênant.

|

| (55) Détail de l'artimon à l’anglaise (2) - Gravure d'un vaisseau de 74 parue dans l'Encyclopédie |

La deuxième étape, vers la fin du XVIIIème siècle, consiste à couper ce tronçon de vergue inutile et à réaliser un dispositif à fourche, la corne, qui permet au gréement d’artimon de roter librement autour du mât. C’est une bonne idée mais la partie inférieure de la voile se met à flotter comme un drapeau dès qu’il s’agit de changer d’amure par bon vent. L’ultime évolution sera l’adoption de la bôme ou gui, vergue inférieure qui met un peu de discipline dans tout ce pataquès. Du coup, cette voile change de nom et se dénomme dorénavant la brigantine, à la charnière des années 1800.

|

| (56) HMS Victory au mouillage - peinture de Gardner |

Le Victory et le brick, à l’arrière plan, matérialisent parfaitement la nouvelle disposition de la brigantine d’artimon. A noter, cependant, que le Victory a eu droit à un réaménagement, car datant de 1765, il comportait initialement, si ma mémoire est bonne, une orse complète.

Pour maintenir toutes ces structures, grimper dans les hunes et manœuvrer les voiles, le marin, roi du bout de ficelle, met en place tout un réseau complexe de cordages, de manœuvres et de poulies. Evidemment, chacun d’entre eux à sa dénomination précise mais comme je n’ai pas l’intention de vous rédiger un lexique de marine, je vais juste vous indiquer que tout ce qui est fixe, comme les haubans s’appelle une manœuvre dormante, tout ce qui peut se haler ou se choquer, comme les écoutes de voile, est désigné manœuvre courante.

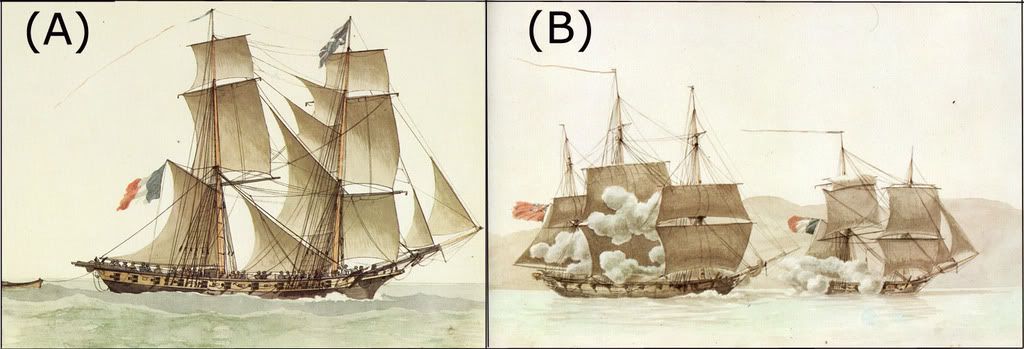

Pour clore ce chapitre sur le gréement, je vous glisse encore une peinture de Gardner – il a beau être anglais, çà a de la gueule !- qui se situe vers la fin du XVIIIème. Probablement d’avant la Révolution car la frégate française arbore le pavillon et la flamme de guerre « drap lit », comme disent les Brits, jamais avares de compliments, en désignant notre ancien pavillon royal. Le Français comporte encore une civadière sous le beaupré et l’Anglais, un artimon dit « à l’anglaise ».

|

| (57) Combat naval - Peinture de Gardner |

La coque

Récapitulons, nous avons quatre mâts, une bonne douzaine de voiles et un énorme tas de ficelles. Nous allons essayer de caser tout çà quelque part ! Si déjà c’est sensé aller sur les flots, vaudrait mieux prévoir une construction qui flotte.

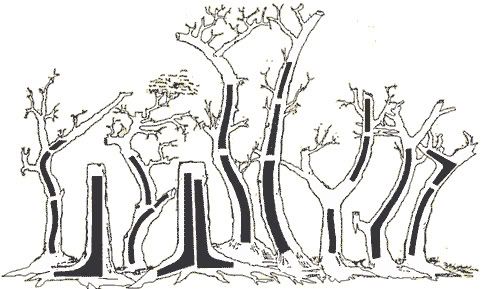

Si les mâts sont en sapin, la coque, elle, est construite en bois de chêne. La construction d’un vaisseau nécessite trois à quatre mille fûts de chêne. Autant dire que pour construire une flotte de vaisseaux, les forêts royales sont mises en coupe réglée. Dès le secrétariat de Colbert, les fonctionnaires des Eaux et Forêts arpentent les chêneraies pour sélectionner les troncs les mieux adaptés et ceux offrant des formes particulières.

|

| (58) Troncs de chêne de formes remarquables. |

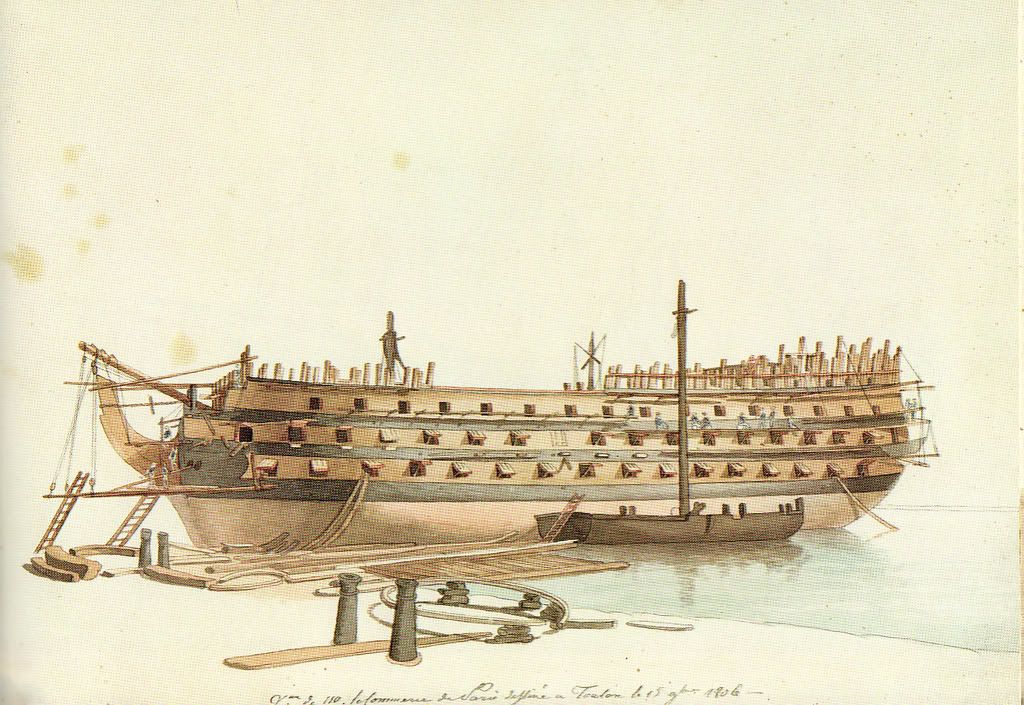

Assez rapidement, on stocke à l’avance, les troncs coupés qui subissent, pour les sapins, des trempages prolongés dans de grands bassins –fosses aux mâts-, pour en exprimer la résine et conserver leur souplesse, et pour les troncs de chêne, un séchage en plein air sous des préaux ouverts à tous vents. Le bois sec n’a pas tendance à travailler, une fois mis en place, et il produit, à l’impact des boulets, moins d’éclats et d’esquilles, dangereux projectiles qui sont cause de nombreuses blessures graves voir mortelles. Mais ces deux procédures, le trempage et le séchage, gourmandes en temps, ne sont pas toujours réalisables et durant certains conflits de longue durée, comme les guerres de la Révolution et du Premier Empire, il faudra se résoudre à utiliser du « bois vert ». La complexité de la construction des vaisseaux et le nombre de corps de métiers nécessitera la création des arsenaux nationaux, qui seront, pour l’époque, les premiers exemples d’entreprise technico-industrielle de grande dimension.

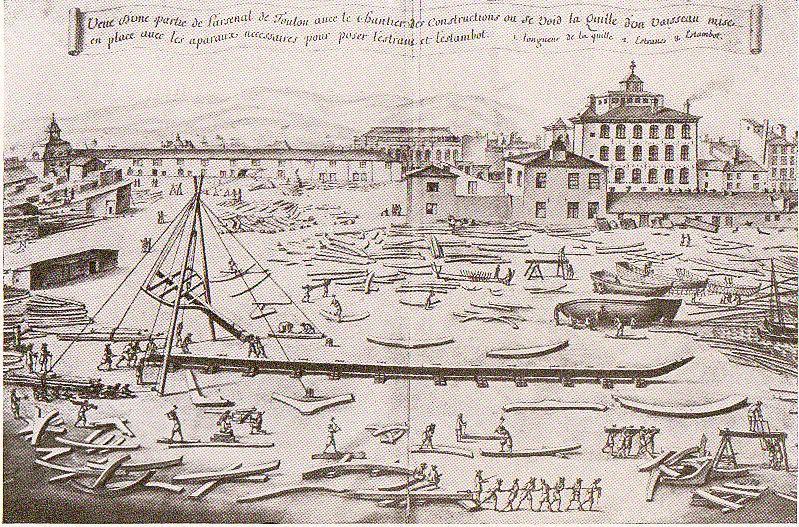

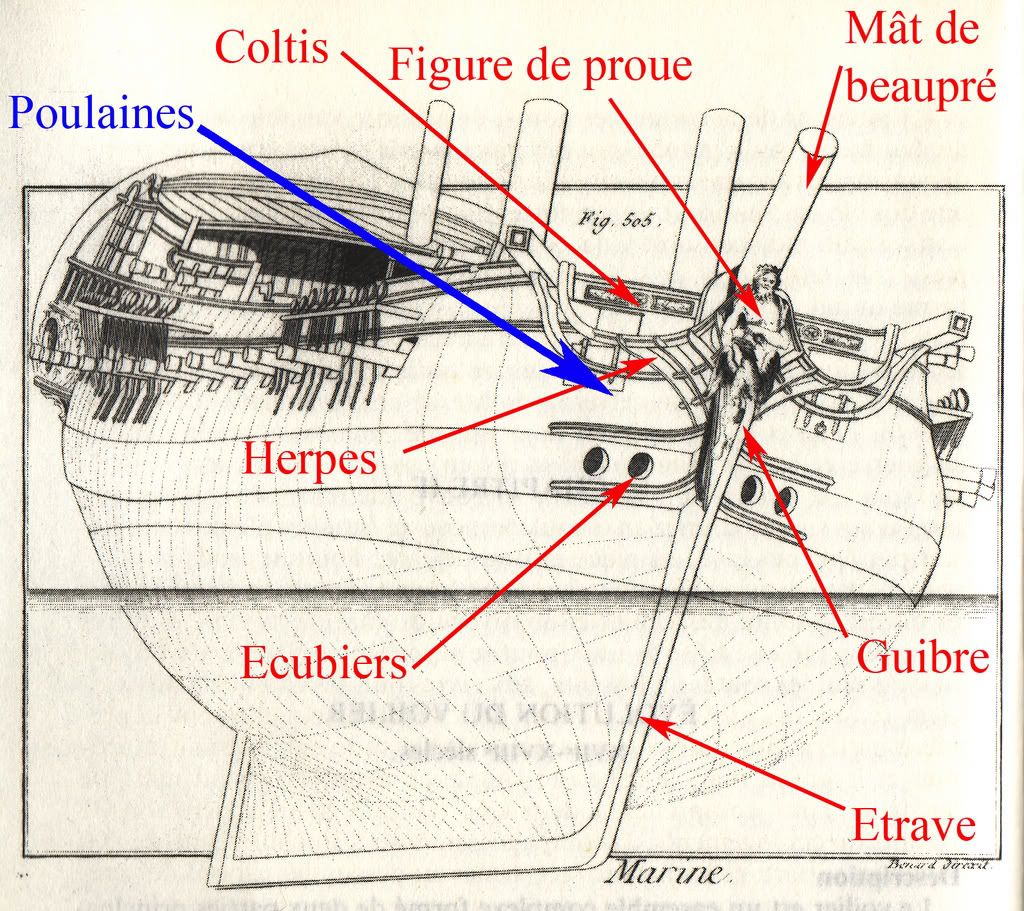

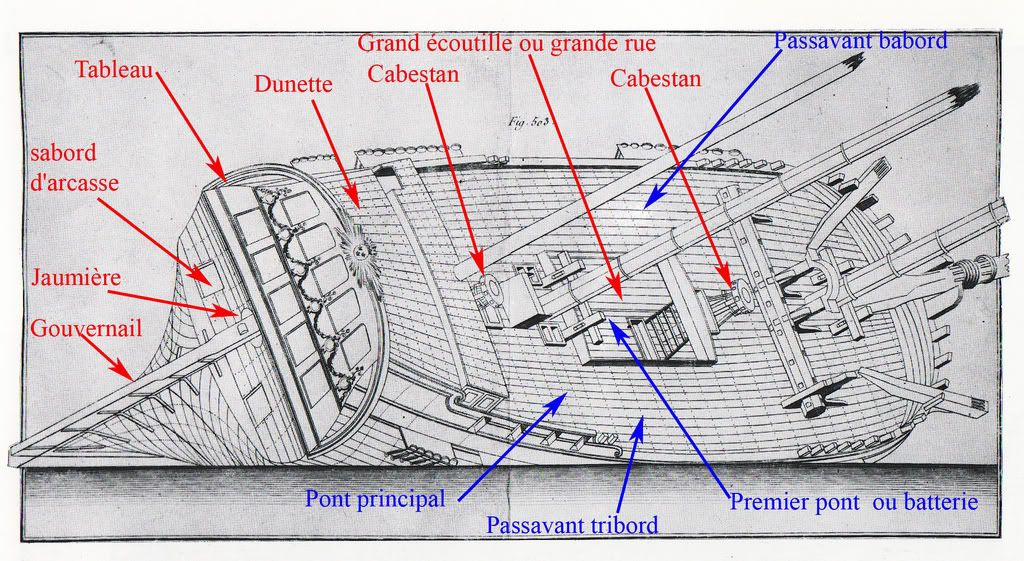

Comme nous sommes sur un site de maquettistes, ouvrons la jolie boite offerte par Tonton Marcel et attaquons le montage de la coque. L’épine « ventrale » du vaisseau est la quille qui se termine, à l’avant, par l’étrave ou coltis, à l’arrière par l’étambot.

|

| (59) - Mise en place de l'étambot d'un vaisseau - Arsenal de Toulon - Bibliothèque du Service Hydrographique de la Marine. Avouez que çà ressemble curieusement au capharnaüm qui règne sur votre établi préféré. |

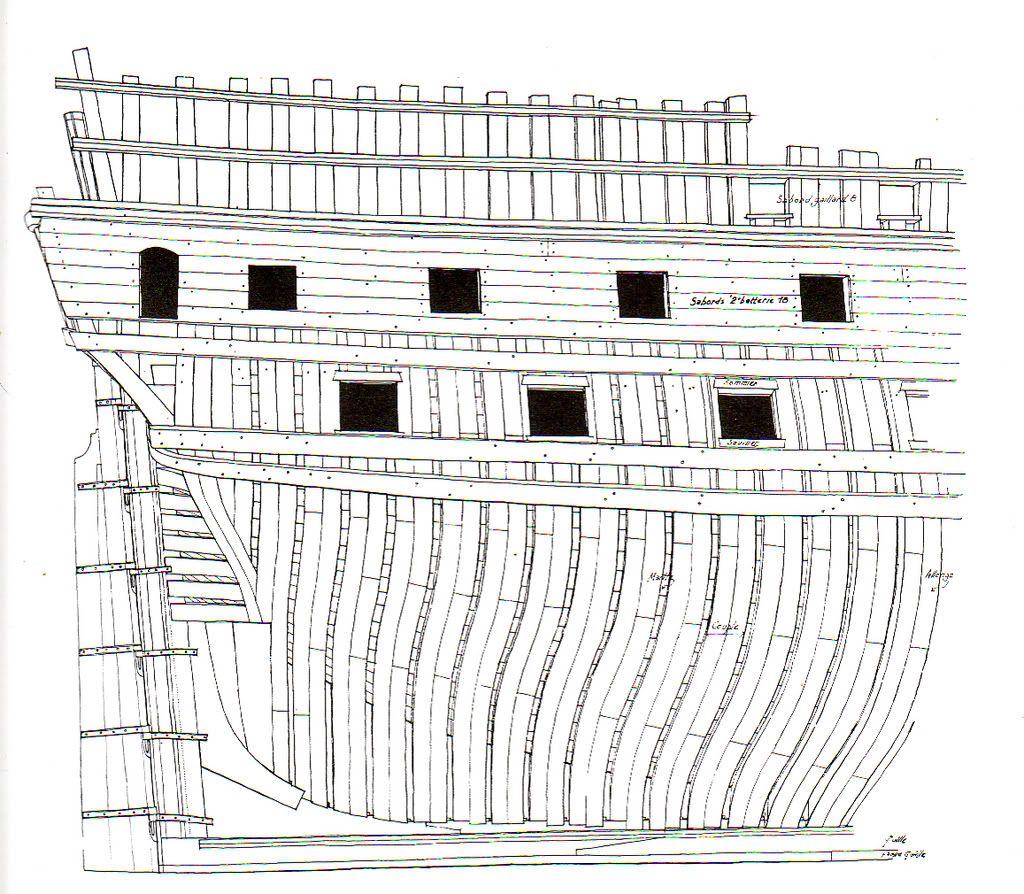

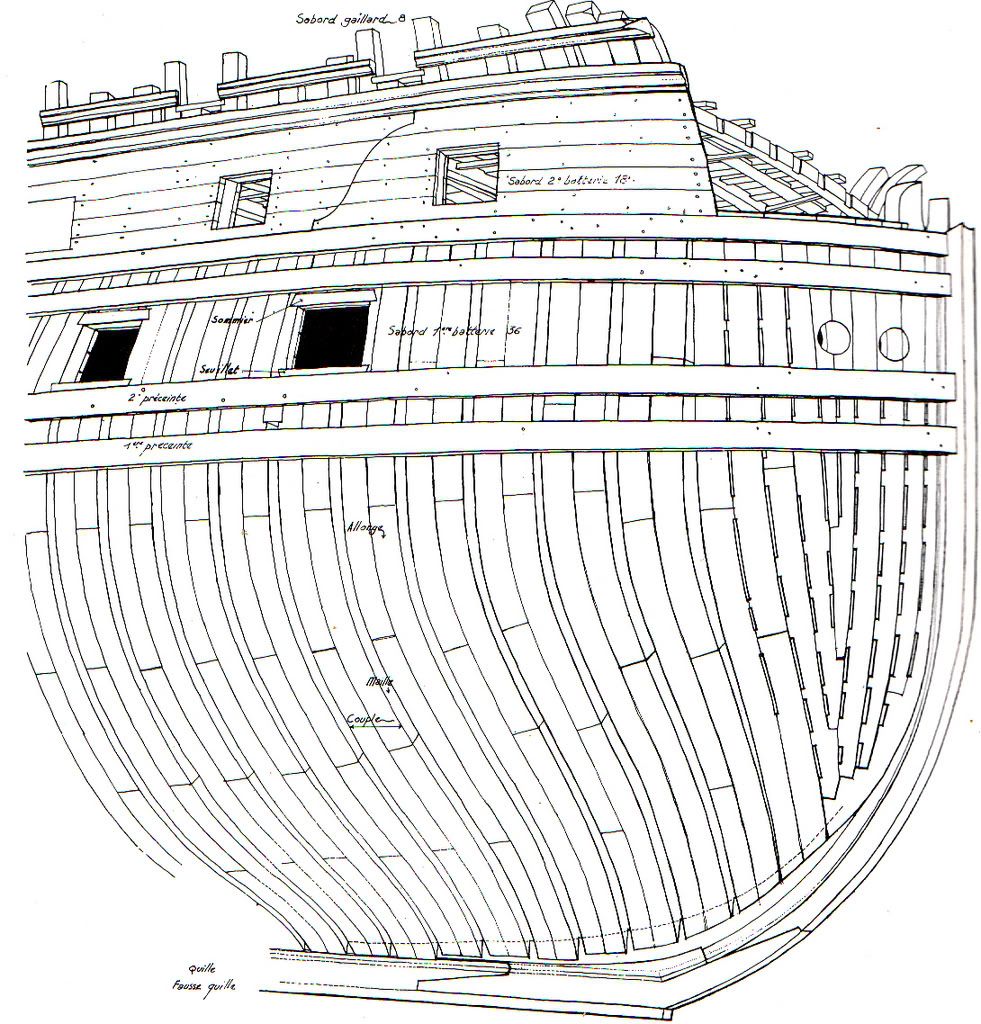

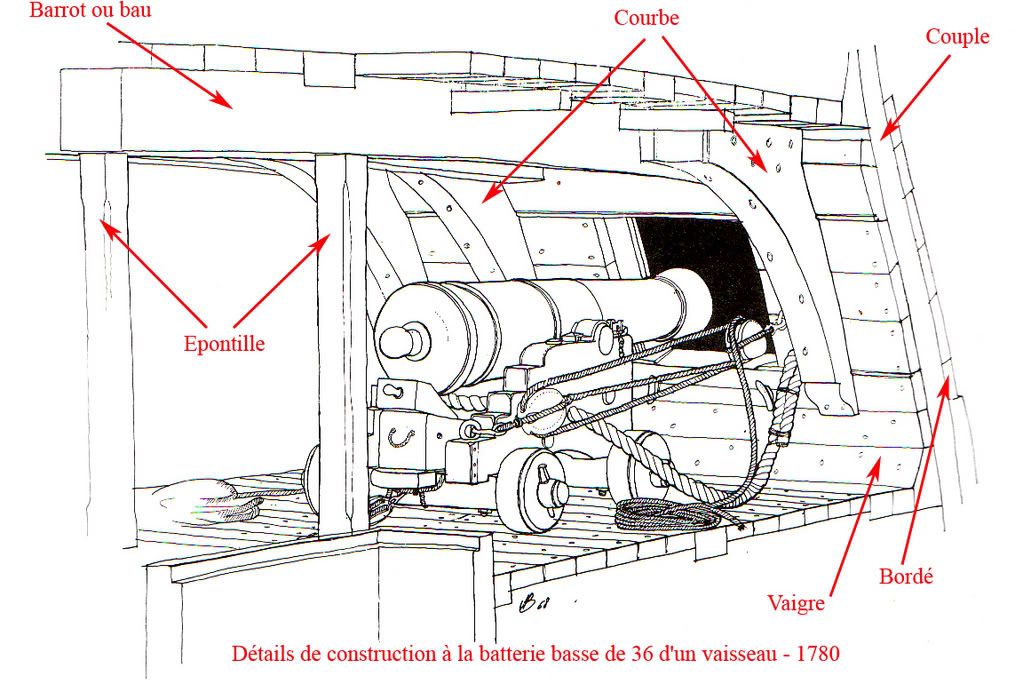

Entre l’étambot et le coltis, on dispose des couples qui sont au navire ce que sont les côtes à la cage thoracique. A la fin du XVIIIème siècle, sur le vaisseau de 74 type Sané, les couples sont larges de 70 cm et la maille, espace entre les couples, est de 12 cm, en général, selon le type de bâtiment, elle n’excède pas 50 cm. A la hauteur des mats, les couples sont doublés. Le couple dans la plus grande largeur du navire est dénommé maitre-couple. Des bordés horizontaux viennent se fixer de part et d’autre des couples. A l’intérieur, c’est le vaigrage, à l’extérieur, le bordage. La muraille d’un vaisseau, bordage hors de l’eau, atteint facilement 70cm d’épaisseur, voir les dépassent.

|

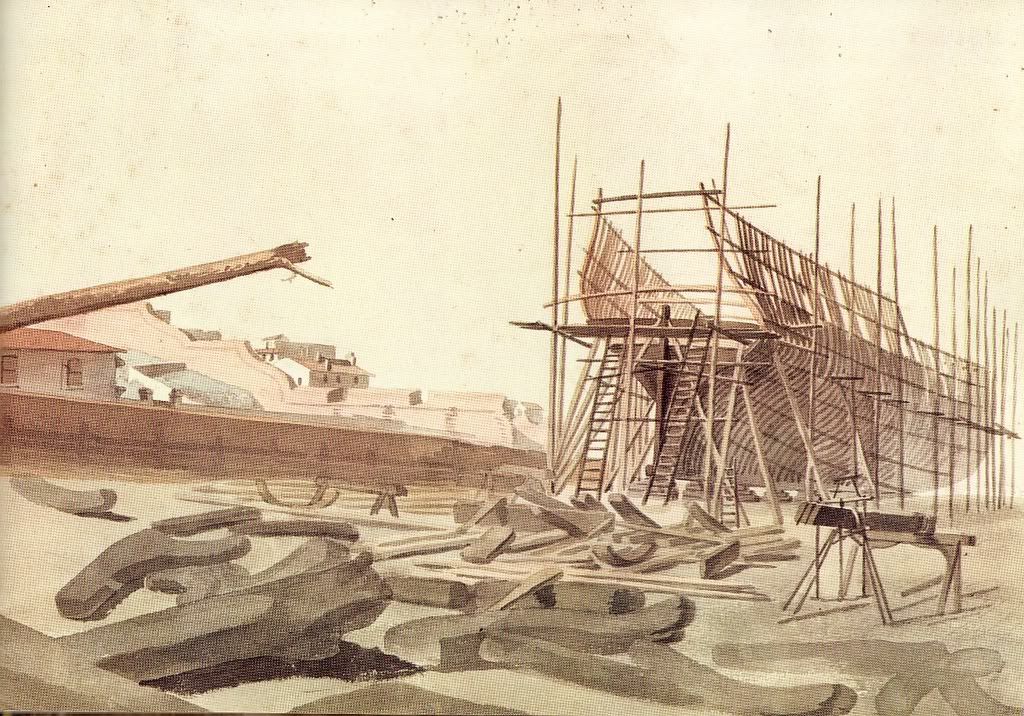

| (60) - Chantier naval de Marseille - Aquarelle d'Antoine Roux – 1809 |

Une curiosité, le navire est construit la proue dirigée vers la mer. Disposition assez rare pour l’époque où les bâtiments sont généralement lancés par l’arrière. Pour les marseillais curieux, ce chantier était installé à l’extrémité gauche du Vieux Port, à l’emplacement actuel de l’échangeur du tunnel. C’était le chantier Plan-Fourmigier et il semble qu’une rue du coin porte ce nom-là.

|

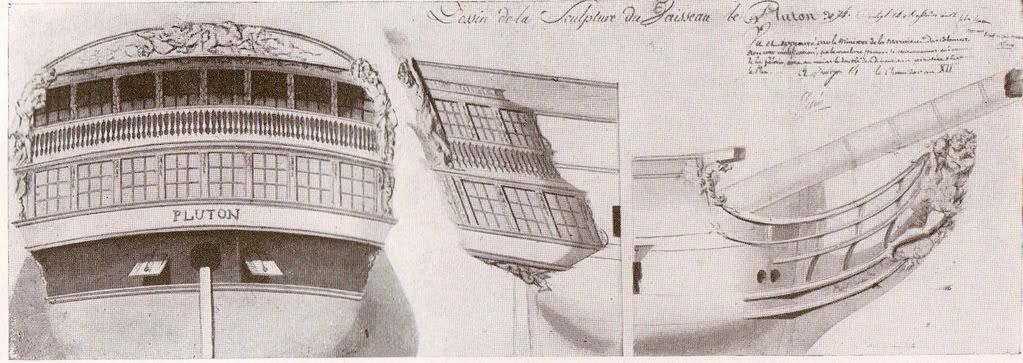

| (61) Détails de construction de la poupe d'un 74 |

|

| (62) Détails de construction de la proue d'un 74 |

Sur les deux croquis ci-dessous, les bordées extérieures ne sont pas encore en place. Elles permettent d’avoir une idée de la technique de construction.