Article fait par :Loic Charpentier

Mis en ligne le

|

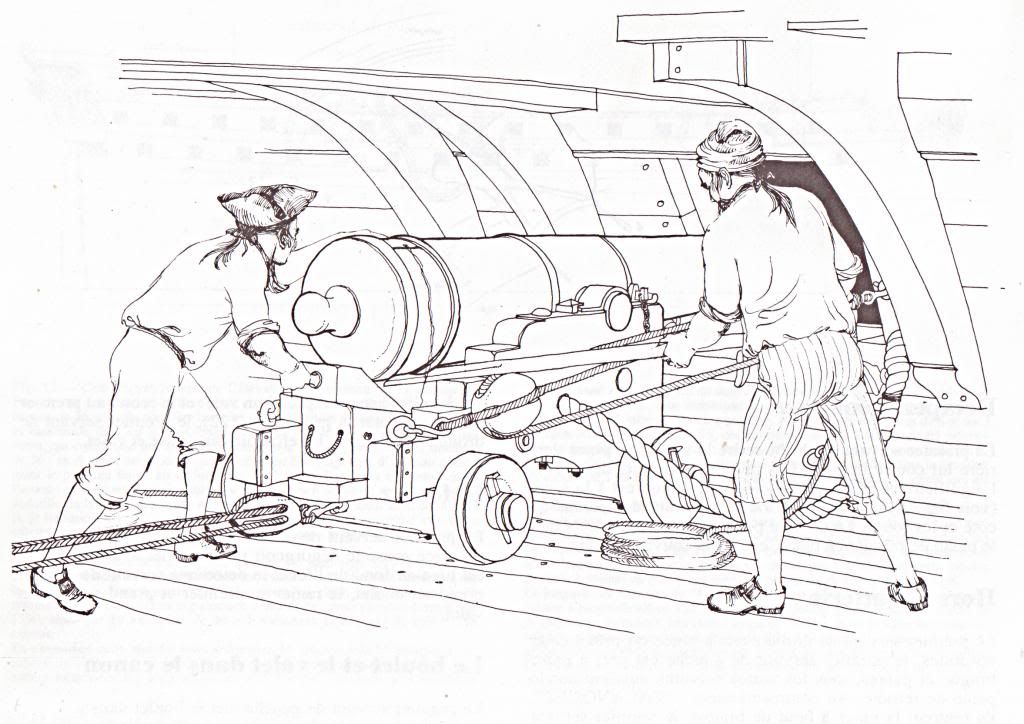

| Canon de 36 livres, en batterie basse ou première batterie, représenté alors que le chef de pièce procède au pointage. Pour des raisons de clarté, le dessinateur n’a fait figurer que deux des quatorze servants réglementairement affectés au service de la pièce. |

I. Canons

Ciel ! Je viens de constater, avec effroi, que je n’ai pas pipé mot sur l’artillerie navale depuis un bon siècle bien tassé ! La dernière fois que j’ai survolé le sujet, çà remonte aux galères ! Depuis 1680, l’emploi de la fonte de fer s’est généralisée pour la construction des canons de marine ; certes, le bronze – qui, lui, est toujours utilisé pour la fonderie des pièces d’artillerie terrestre - résiste mieux aux effets de la poudre et limite les accidents en cas de l’explosion de la pièce, en ne volant pas en éclats comme le fer, mais son élaboration est coûteuse – un seul trois-ponts de 110 canons aligne presque autant de canons que toute l’artillerie française à la bataille d’Austerlitz (150 pièces !) - et, surtout, il s’est avéré que son « tintement » (sic) lors des salves, notamment dans les batteries basses confinées, occasionnait la surdité chez les canonniers – les premiers effets de la Médecine du Travail, en quelque sorte !-. A dater du Règlement de 1786, le bronze, alliage de cuivre rouge avec un onzième d’étain fin, n’est donc plus utilisé que pour la fabrication des obusiers de pont (ou de vaisseau) de 36 Modèle 1787, des pierriers (1 livre), des espingoles et, occasionnellement, de quelques pièces de 24 & 18 livres. Comme pour tout règlement sensé être respecté à la lettre, on se doit d’y faire des entorses !

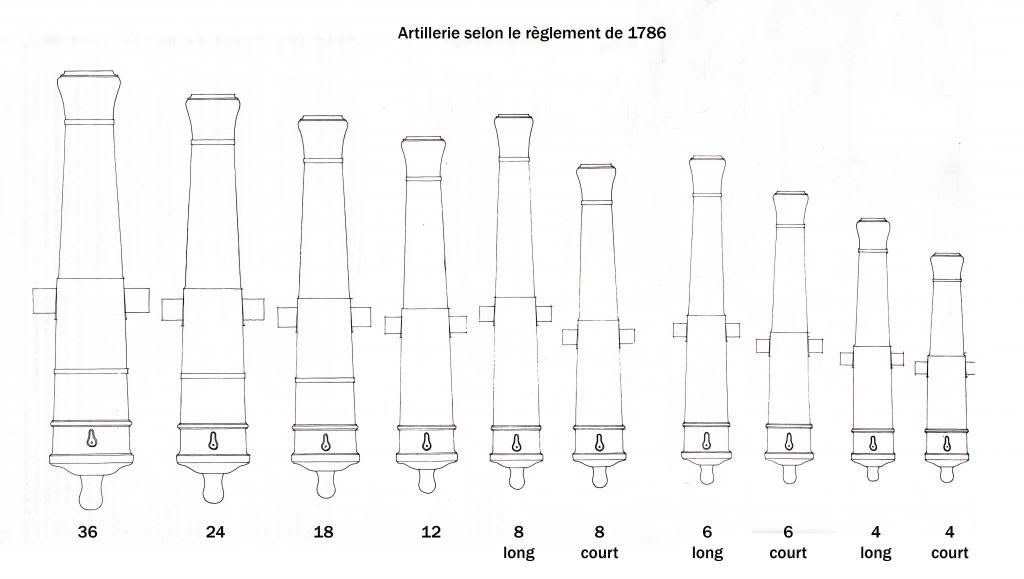

Durant les guerres de la Révolution et de l’Empire, le matériel en service dans l’Armée Navale, est celui fixé par le règlement de 1786, légèrement révisé en 1792 ; comme quoi, on a beau être un révolutionnaire « pur jus » et vouloir effacer, comme c’est le cas, à la pire période du Comité de Salut Public, toute référence à la hideuse monarchie « capétienne », à un moment, on est bien obligé de faire avec ce que vous a légué l’Ancien Régime… surtout quand çà marche !

|

| Artillerie française selon le règlement de 1786 |

Le canon de 36 livres constituera, jusqu’en 1837, l’armement réglementaire de la batterie basse (ou 1ère batterie) des vaisseaux de ligne à deux et trois-ponts.

Les 24 livres arment la deuxième batterie des trois-ponts et la seconde batterie des deux-ponts ; entre 1793 et 1799, une douzaine de frégates, dites grandes ou lourdes, armées de 24 à la batterie principale, seront construites à Brest et Toulon ; le canon de 24 livres deviendra le calibre réglementaire des batteries de frégates, sous la Restauration, à partir de 1820.

Le 18 livres est devenu, à la veille de la Révolution, le canon réglementaire de la batterie couverte des frégates, après y avoir remplacé le 12 livres.

Le 12 livres n’arme plus que le troisième pont des vaisseaux à trois-ponts et la batterie couverte de quelques frégates armées avant 1782.

Les pièces des calibres de 8, 6 et 4 livres (supprimé en 1786 puis réintroduit en 1787) sont, essentiellement, installées sur le pont principal ou supérieur, non couvert (gaillard et dunette), ou arment les batteries des petites unités comme les corvettes, les bricks, etc. Elles ont la particularité de se décliner en deux modèles, court & long, sachant que les pièces longues, dans la marine française, ne sont, généralement, utilisées que sur le pont principal, lorsque les sabords ou les embrasures sont disposées à proximité immédiate des haubans et bas-haubans, pour éviter que les gaz dégagés lors du tir et les déchets de poudre ou de gargousse incandescente n’y mettent le feu. Le choix des pièces longues ou courtes fera l’objet d’une longue bataille d’experts (bien souvent en chambre et n’ayant jamais foutu les pieds sur un navire de guerre) des deux côtés de la Manche, affirmant haut et fort que les pièces courtes, moins chères à fabriquer, moins encombrantes, moins lourdes, et, par voie de conséquence, plus maniables dans les batteries ou sur le pont, favorisaient l’adoption de plus gros calibres dans les batteries, ce qui n’est pas totalement faux… mais ils clameront, également, que la vitesse supérieure des boulets tirés de canons longs – de par la combustion mieux aboutie de la charge propulsive – se réduit (rapidement) à celles des projectiles lancés par les pièces courtes et que les portées extrêmes ne diffèrent pas beaucoup (sic), sachant que ces affirmations péremptoires se fondaient, exclusivement, sur des distances de combat rapprochées mais ne tenaient pas compte de l’exactitude du tir, à distance moyenne ou longue, ni de la nécessité, pour l’artilleur, de devoir jouer sur l’élévation pour obtenir un résultat similaire avec une pièce courte et une longue, que la vitesse supérieure et la trajectoire plus tendue, imprimées par la seconde au projectile, favorisaient la précision et qu’à élévation égale, la portée d’une pièce longue était plus importante que celle du même calibre en modèle court – … pour atteindre à 500 toises (la toise française mesurant 1,949 m, çà nous fait 1000 m à la louche), la première [24 long] requerrait une élévation de 2°, qui, avec la pièce courte, ne donnerait qu’une portée de 400 toises environ [différence 200 m ! ] (sic) -… et, sur un bâtiment soumis, en permanence, au large, au tangage et au roulis (même par calme plat !), si on ne se contente pas de tirer sur les goélands et les bancs de sardines, ce genre d’avantage peut bouleverser le résultat d’un combat naval ! Par exemple, une frégate, dont la batterie était armée de pièces de 24 ou 18 livres longs – calibres qui existaient, alors, chez les américains et les britanniques mais pas dans la Royale, où l’argument coût et encombrement avait, lui, aimablement chatouillé les oreilles d’une administration militaire toujours prompte aux économies –, sous réserve qu’elles soient bien servies, pouvait, si elle parvenait, à l’aide du vent, à tenir à distance son adversaire, infliger des dégâts sérieux à un 74 ou un 80 canons français, avec leurs pièces de 36 et de 24 courtes.

Les canons de chasse et de retraite sont placés à l’avant et à l’arrière des bâtiments, pour atteindre un ennemi qui fuit, ou se défendre, quand on est chassé. On prend pour cela ceux des extrémités des batteries, que l’on transporte quand il en est besoin, aux sabords de l’avant et de l’arrière.

|

| Disposition des pièces de 8 long sur une frégate de 40 canons (Batterie principale : 28 x 18 livres) |

|

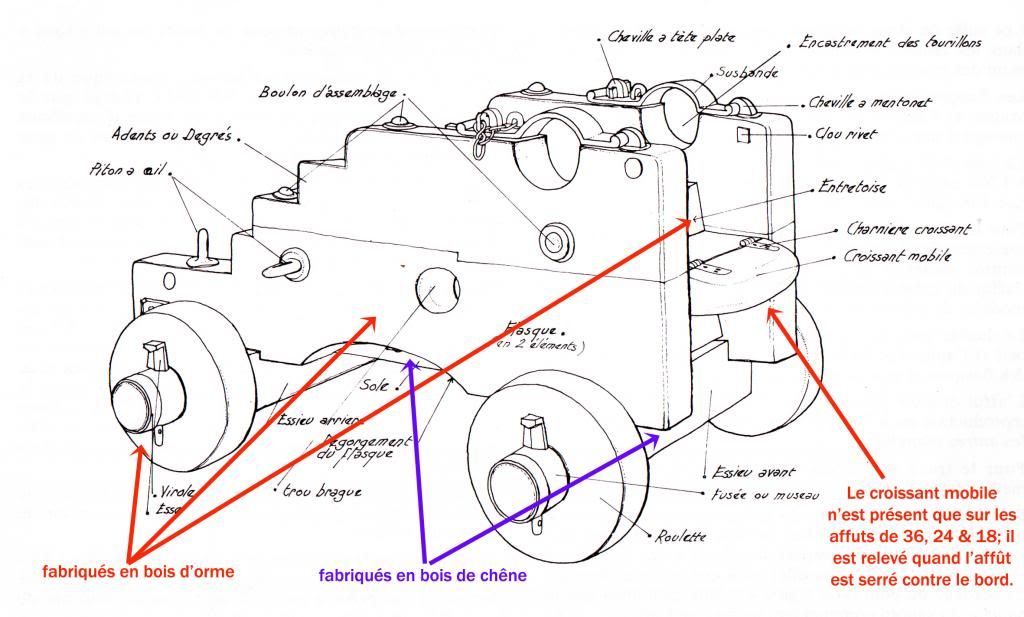

| Principales dimensions & poids des pièces selon le règlement de 1786 et 1792 |

De la difficulté d’appréhender les bons chiffres !

Pour établir ce malheureux tableau, ci-avant, j’en ai sué sang et eau car il y a des écarts plus que notables, d’une part, entre les données communiquées dans les ouvrages contemporains, publiés après 1815, par des officiers de marine en mal d’activité, et d’autre part, les caractéristiques indiquées par des auteurs modernes ; en l’occurrence, je me suis référé au très sérieux ouvrage de Jean Boudriot, Artillerie de Mer (1650-1850), publié en 1992, or il s’avère qu’il y a des différences importantes, par exemple, avec les chiffres trouvés dans le Traité d’Artillerie Navale, rédigé par le général sir Howard Douglas - oui, je sais, un « infâme » Goddon -, mais traduit par un certain A.F.E. Charpentier – je ne pouvais pas le louper, celui-là ! -, je cite … Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, Capitaine au Corps Royal de l’Artillerie de Marine, Chevalier de l’Ordre royal de la Légion-d’Honneur, et publié en français dès 1820, alors que Louis XVIII n’est sur le trône que depuis cinq ans et que Napoléon est prisonnier à Sainte-Hélène, où les poids indiqués, pour les pièces françaises, , exprimés en kilos dans le texte, sont, respectivement 4339,78 (36 livres), 3155,561 (24), 2573,056 (18), 1831,07 (18), 1459,567 (8 long), 1299,989 (8 court), 1064,907 (6 long), 965,539 (6 court), 724,416 (4 long), 638,753 (4 court) ! Ce qui donne, avec les chiffres de mon tableau, des écarts de près de 450 kg, pour le 36 (11,5 %) et 120 kg (18%), pour le 4 court ! Globalement, les chiffres de J. Boudriot sont nettement inférieurs à tous ceux énumérés dans les anciens documents. Difficile de savoir qui a raison, encore que, personnellement, j’ai une petite préférence pour les sources primaires, d’autant plus que J. Boudriot publie dans son propre ouvrage, un manuscrit, en date du 20 mai 1807, rédigé par un chef de parc d’artillerie, où les poids, exprimés en kilos, sont, eux aussi, supérieurs aux siens, la pièce de 36 (tube et affût nu), par exemple, y pesant 4058 kg, sachant que notre auteur « moderne », lui, a inclus, suivant l’usage de l’époque, un certain nombre d’accessoires « fixes » ! J’ai renoncé à élucider cette énigme car tous les chiffres existants se contredisent. Il en est de même pour le nombre de servants par pièce mais, là, j’ai donné ma préférence aux chiffres indiqués par les « Anciens », qui poussent le souci du détail jusqu’à détailler le rôle de chaque servant. Amen !

|

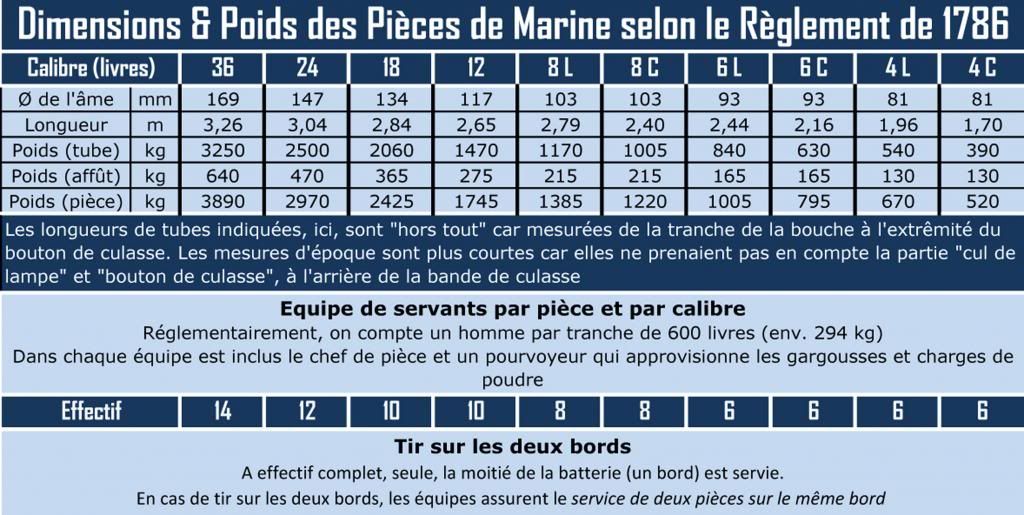

| Affut de canon (Règlement de 1786) |

Les auteurs « contemporains » (1815-1820) ont beau convertir la livre et le pied français, respectivement en kilo et en fraction de mètre, avec trois ou quatre chiffres après la virgule (!), les tolérances de fonderie et d’usinage, alors en usage, étaient, couramment, de plusieurs millimètres ; ainsi, pour le diamètre extérieur du canon, la tolérance était de 1 ligne et 6 points, 3,38 mm ; en ce qui concerne la longueur de l’âme, un excès de 2 lignes, soit 4,51 mm, était toléré et quand à son diamètre intérieur, il pouvait varier de moins 6 points, 1,13 mm, à plus 2 lignes, 4,51 mm, ce qui représente une tolérance totale de 5,64 mm et, ce, quelque soit le calibre de la pièce ! De son côté, la livre française correspondait, selon le système métrique, à 489,5058 grammes mais nous avons conservé le terme de livre pour désigné la moitié– chez le boucher : Coupez-moi une entrecôte, pour deux, d’une bonne livre ! - ou le quart d’un kilogramme – chez le crémier : Une demi-livre de beurre demi-sel en motte, siouplait ! - …Evidemment, comme vous courez, tous, à l’hyper du coin pour faire vos emplettes, mon propos va vous paraitre désuet !

Amarrages du canon

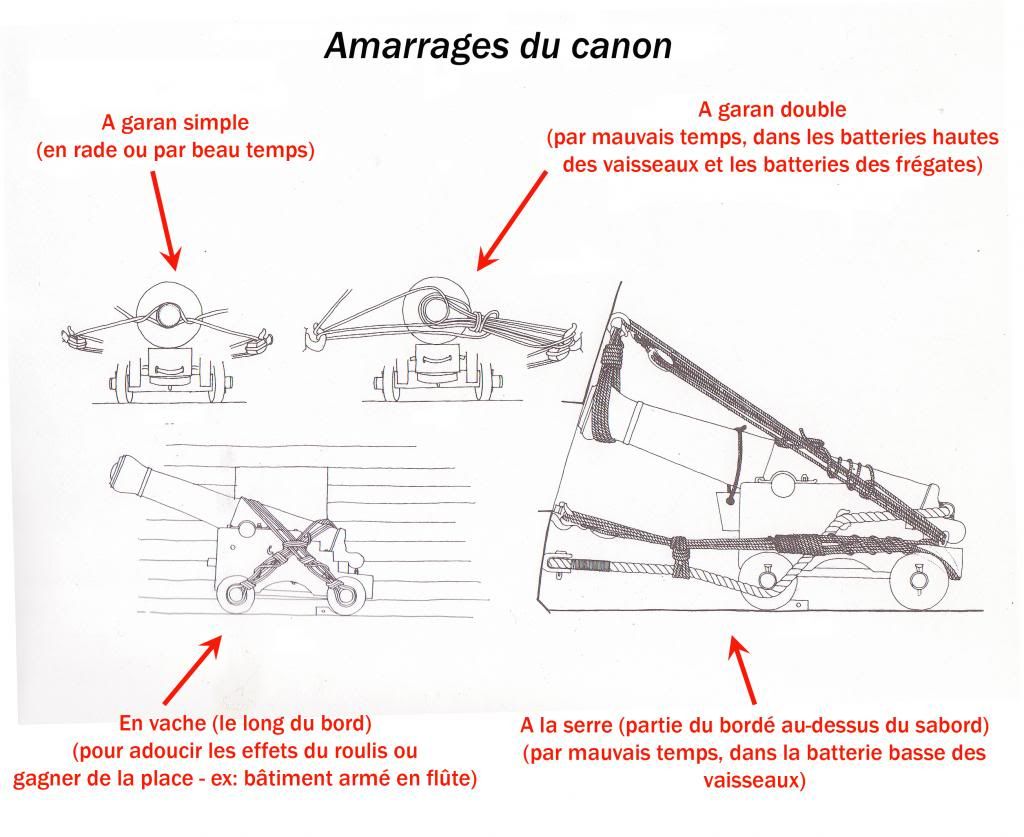

A bord d’un navire de guerre, assurer la mobilité des canons, tout en garantissant leur immobilisation à à poste, était d’une extrême importance car, un, il devait être manœuvrable au poste de combat, deux, il n’était pas question de se retrouver avec une pièce folle de plusieurs tonnes se baladant, au gré des caprices de la houle, dans l’entrepont de la batterie – accident, d’ailleurs, assez rare et pour lequel, il existait, également, pour y remédier, une méthode assez comparable à celle utilisée par les cowboys pour la capture d’un taureau au lasso.

A. Au poste de combat

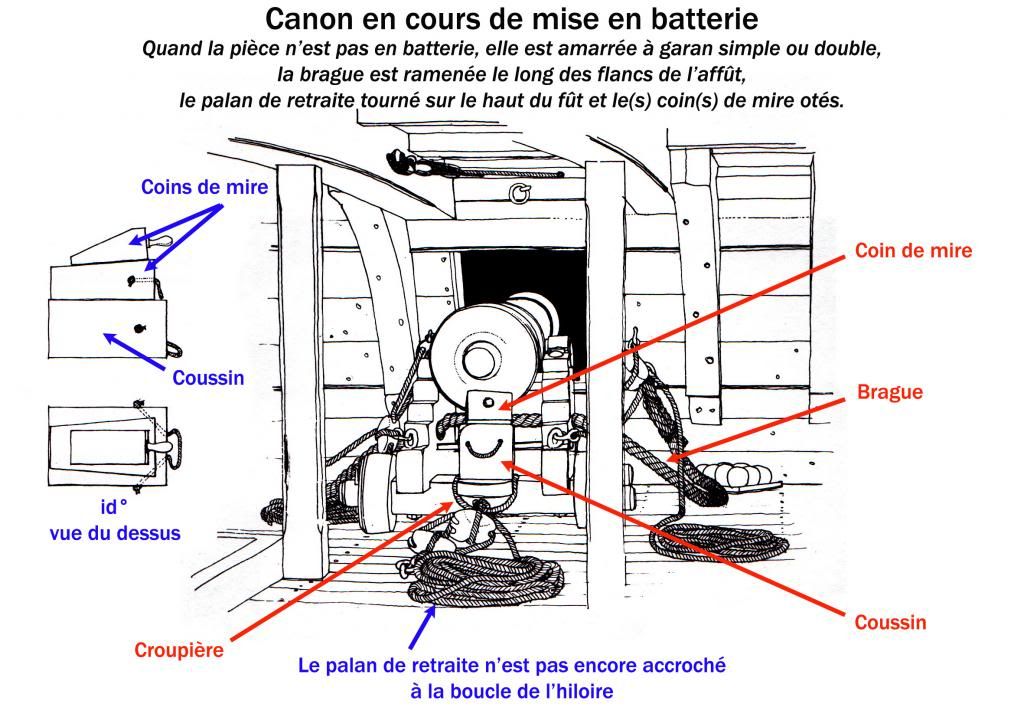

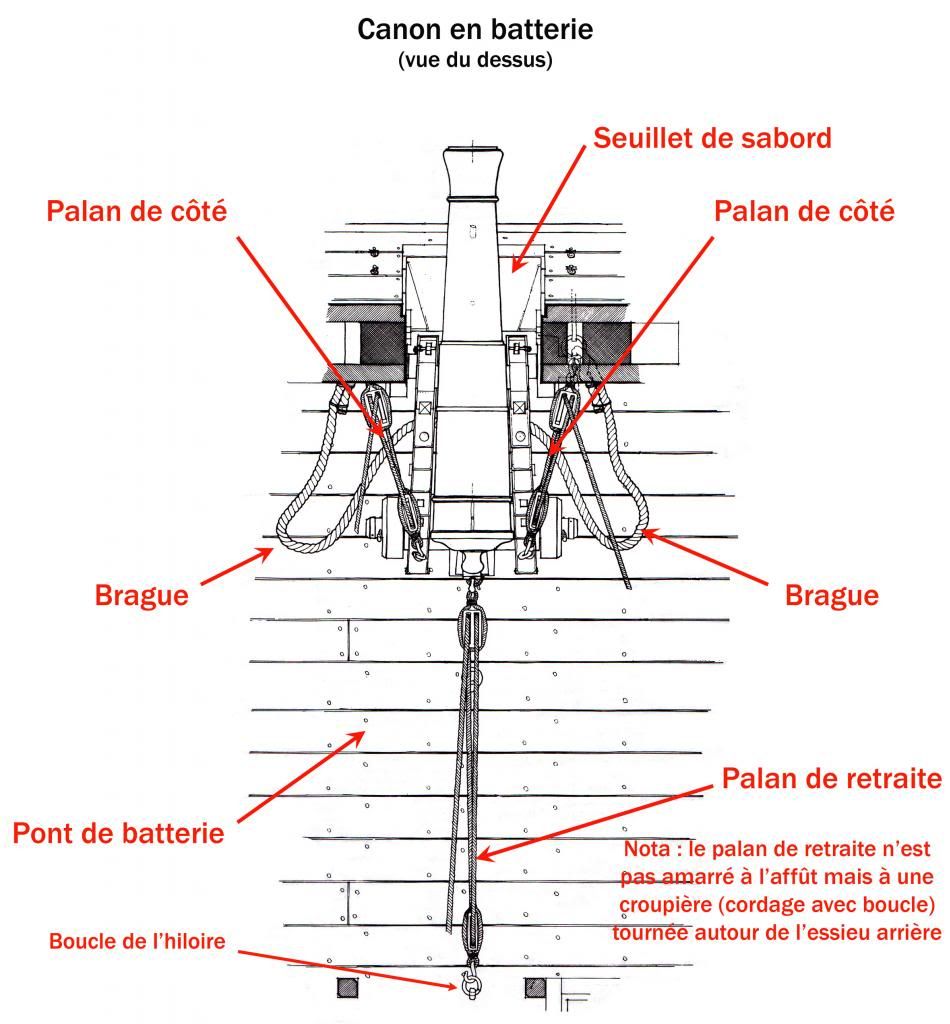

Le déplacement du canon était limité par la brague, fort cordage dont le diamètre variait de 64 mm (200 mm de circonférence), pour une pièce de 36, à 36 mm (115 mm de circonférence), pour une de 4 ; la brague, qui avait ses extrémités fixées à des boucles, ancrées dans la muraille, de chaque côté du sabord, traversait l’affût (brague à la française ou à l’ancienne) ; selon le calibre de la pièce, sa longueur variait de 10,40 m (36 livres) à 5,85 m (4 livres). Au poste de combat, la brague, dite courante, permettait le recul du canon et faisait, également, office de butée de fin de course.

Pour manœuvrer la pièce, les servants utilisaient trois palans, deux palans de côté et un palan de retraite, tous identiques et composés, chacun d’un garant (cordage), d’une poulie simple et d’une poulie double, l’une et l’autre estropées (estrope, définition, ceinture dont on entoure un objet, soit pour le maintenir, soit pour l’attacher partout où cela devient nécessaire, extrait du Dictionnaire de la Maine Françoise (1792). Le croc de la poulie double de chaque palan de côté était passé dans un autre croc, lui-même, fixé dans la muraille, près du sabord ; la poulie double du palan de retraite était accrochée au piton de croupière de l’affût et sa poulie simple, à la boucle de l’hiloire. Les palans de côté servaient pour mettre la pièce au sabord et la maintenir ou l’orienter, pendant le pointage. Le palan de retraite était destiné à faire rentrer la pièce, si, sous l’effet du recul, elle n’était pas suffisamment rentrée pour être chargée facilement – la distance nécessaire, pour le chargement, était fixée à 0,65 m, entre le seuillet du sabord et la bouche du canon - ; dans tous les cas, le palan de retraite servait à maintenir la pièce hors de batterie jusqu’à la fin de l’exécution du chargement.

|

| Stade I - Mise en batterie d’un canon de 36 livres |

|

| Stade II – Canon en batterie (vue du dessus) |

. Hors poste de combat

|

| Types d’amarrages du canon |

Le vent du boulet

Le vent est la différence entre le diamètre du boulet et le calibre du canon. Dans l’artillerie terrestre française, le vent des bouches à feu était fixé, quelque soit le calibre, à 2,3 mm pour les pièces de campagne et 3,4 mm pour celles de siège et de place. Pour les canons de marine, les vents étaient fixés par calibre et plus importants que les précédents car les pièces étant toujours chargées, dès que le bâtiment était au mouillage en rade, on était, donc, obligé de les décharger, toutes les fois qu’il entrait au port, pour effectuer les tirs de salut, des signaux ou dans le cadre d’exercices, car le déchargement du canon exigeait l’emploi de la cuiller – le nom de l’ustensile est suffisamment figuratif pour ne pas devoir expliciter sa fonction -.

|

| Table des vents des canons de l’artillerie de la marine française |

L’une des grandes occupations d’un équipage de service, au mouillage, hormis la sacro-sainte peinture, consistait à trier les boulets ronds, en fonte moulée ou forgée, les gratter soigneusement avec une brosse aux poils métalliques pour en ôter la crasse et la rouille, parfois les peindre, puis le maitre-canonnier, les chefs de pièces, et leurs aides en vérifiaient, ensuite, le diamètre à l’aide d’une lunette, correspondant au calibre – en principe, il existait deux modèles de lunette par calibre, une correspondant au diamètre maximal, l’autre au diamètre minimal. Contrairement à la Royal Navy – on ne peut pas toujours être les plus mauvais ! -, la marine française utilisait, également, un lunette supplémentaire, de forme cylindrique, qui permettait de vérifier, en y faisant rouler le boulet, son aspect parfaitement sphérique -, avant de les stocker dans les parcs à boulets (dix par parc), à proximité immédiate et sur la gauche des pièces, puis dans les deux parcs principaux (100 boulets chacun) de chaque batterie – pour une batterie basse de 36 livres, forte de 30 pièces, la disponibilité immédiate était de 500 coups - ou ranger par calibre dans le puits à boulets, en avant du grand-mât, auquel on accédait depuis le faux-pont pour compléter les parcs, lors des combats. La dotation réglementaire était fixée à 75 boulets pour chaque canon des batteries et des gaillards, à bord des vaisseaux et des frégates, et 45, sur les bâtiments de rang inférieur.

L’existence du vent et des tolérances d’alésage de l’âme avaient deux conséquences directes lors du tir ; d’une part, une fuite non négligeable des gaz propulsifs qui diminuait d’autant la vitesse initiale (Vo) du projectile, d’autre part, le boulet sphérique effectuait des « bonds », - désignés selon le vocabulaire technique, alors, en usage, battements (du boulet) – au cours de son parcours dans l’âme de la pièce, et, suivant qu’à la gueule, son ultime rebond l’envoyait frapper en haut ou en bas, sa trajectoire était modifiée d’autant dans le sens inverse, ce qui nuisait à sa précision. De plus, ces battements étaient d’autant plus violents qu’ils se produisaient plus près de la bouche, d’où le renflement de métal (ou bourrelet) à la gueule des pièces.

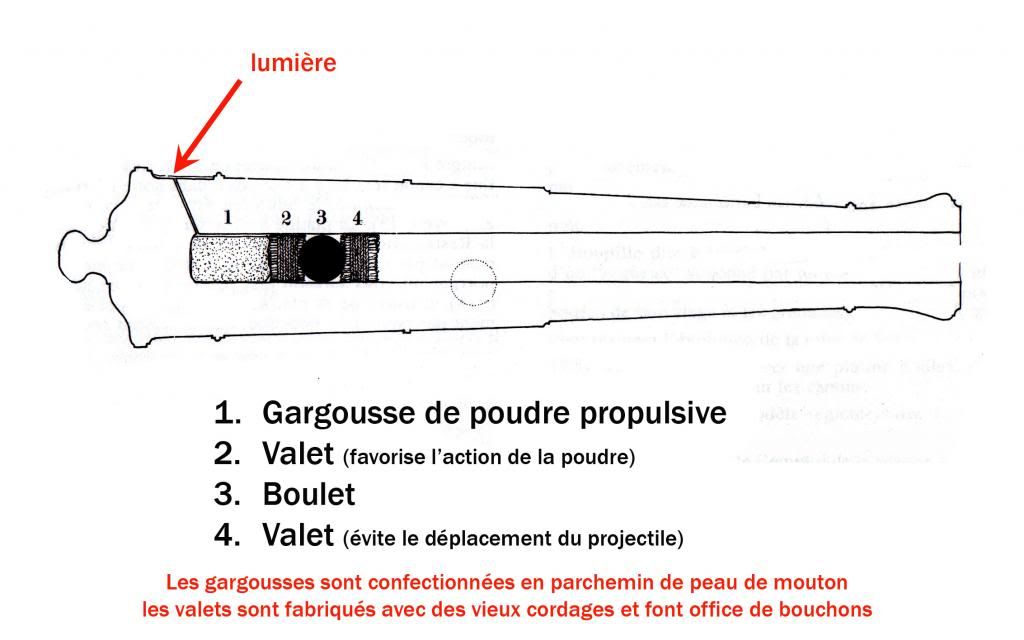

Je ne vais pas vous infliger la procédure de chargement, le schéma ci-après étant suffisamment explicite.

|

| Chargement du canon |

A propos des gargousses et de la poudre noire

Dans la première décennie du XIXème siècle, la serge, tissus léger en laine, sera utilisée conjointement avec le parchemin en peau de mouton, pour la fabrication des gargousses ; on se demande bien pourquoi, car, un, qui dit laine, dit mites !...deux, la serge coûtait plus chère que le parchemin et, trois, avait tendance à se tasser, ce qui constituait une difficulté supplémentaire lors du chargement ! On finira par réserver la serge - préalablement passée dans une forte infusion de tabac…à cause des mites ! - pour la seule confection des gargousses de caronade, arme dont la chambre, en raison de sa forme, s’avérait difficile à bien écouvillonner.

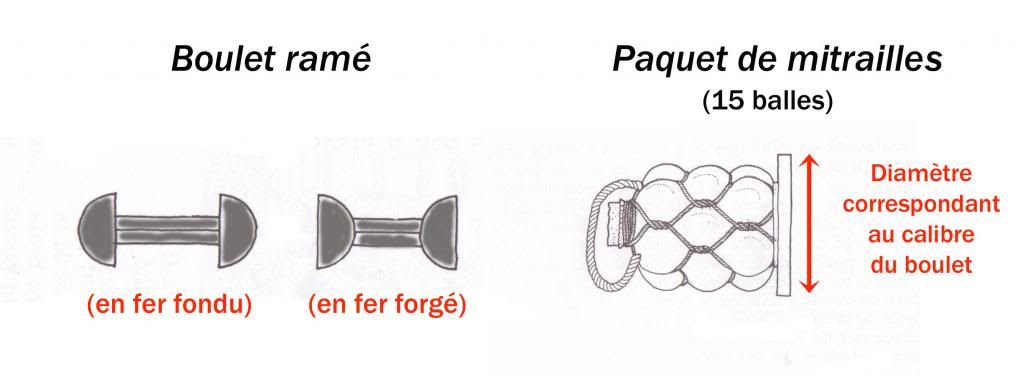

La poudre de guerre était un mélange de 75% de salpêtre, 12,50% de soufre et 12,50% de charbon de bois. Entre l’An 8 (1799-1800) et 1808, la quantité de charbon sera portée à 14% et celle du soufre ramenée à 10% ; cette modification de la teneur améliorait, de manière très importante, la portée des projectiles mais la poudre, s’altérant rapidement, par sensibilité accrue à l’humidité, se conservait mal et ne supportait guère le transport, ce qui est un peu enquiquinant quand on est destiné à voyager sur un navire ! La charge de combat d’un canon, comprenait le boulet rond (ou le boulet ramé, ou le paquet de mitraille), les deux valets et une quantité de poudre égale au tiers du poids du projectile, soit 8,81 kg pour le 36, 5,87, pour le 24, 4,40 kg pour le 18, etc.

Réglementairement, chaque canon est approvisionné avec trois types de projectiles, le boulet rond, le boulet ramé et le paquet de mitraille.

|

| Boulet ramé & paquet de mitrailles (grappe de raisin) |

Le tir à boulet ramé était utilisé pour couper les manœuvres (haubans, galhaubans, etc.) et déchirer les voiles de l’ennemi ; le projectile, deux demi-boulet réunis par une barre de fer, pouvait causer d’autres dégâts, comme briser des vergues ou l’extrémité des mâts, endommager le couronnement mais son tir à « plein bois », dans la coque, avait un effet quasi-nul.

Le tir à mitrailles était employé contre le gréement et les hommes ; il pouvait occasionner de grandes avaries dans la voilure mais la mitraille, petits boulets d’une livre, souvent appelés Biscayens, ne pouvait pénétrer dans les batteries, que par les sabords, ou atteindre les hommes sur le pont supérieur, qu’en traversant les bastingages et les rabattues de l’avant ou de l’arrière, d’où un résultat relativement médiocre entre le volume de mitraille tirée et les dégâts occasionnés.

Les tirs à boulet ramé & mitraille étaient rarement exécutés au-delà de deux encablures (400 m).

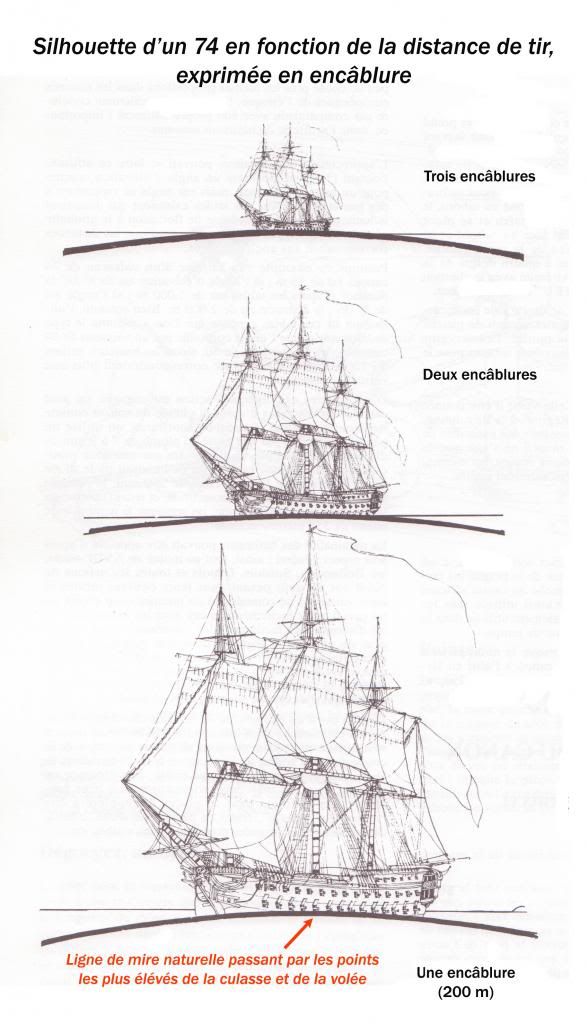

Concernant le tir à boulet rond, il existe un détail étonnant ; alors que, de nos jours, il est d’usage de préciser la portée maximale des pièces d’artillerie de marine, vous pourrez compulser tous les ouvrages anciens existants, vous n’y trouverez nulle mention. J’ai fini par dénicher une table dans un ouvrage britannique, traduit en 1815, qui indique les angles de tirs jusqu’à 6,5 encablures, soit 1300 mètres, selon l’adversaire (trois-ponts, deux ponts, frégates) et la taille de sa silhouette, sur l’horizon, en fonction de la distance, mais cette distance ne constitue en rien la portée maximale des pièces, car un canon de 36, de 24 ou de 18 portait, allègrement, jusqu’à 2500 m, sauf que la précision variait de façon notable d’une pièce à l’autre. Cependant, une table des portées britanniques, établie aux environs de 1815, récapitule les résultats d’essais menés avec un canon de 24 livres, à l’élévation fixe maximale de 45°, tirant une série successive de boulets, à l’aide de différentes charges de poudre, qui lui imprimait une vitesse initiale variant de 200 à 3200 pieds/seconde - soit 60 à 960 m/s - ; à 1800 pieds/seconde – 600 m/s , ce qui correspond à la vitesse haute d’un obusier de la seconde guerre mondiale, la portée réelle était de 1103 toises britanniques (2017 m), à 2400 pieds/seconde (720 m/s), 2414 m, à 3200 pieds/seconde (960 m, soit la Vo d’un canon de la Seconde Guerre Mondiale!), 2738 m ! En réalité, les vitesses ordinaires des boulets se situant entre 240 et 480 m/seconde, en fonction de la charge de poudre, du calibre, etc., les portées réelles correspondent « à-peu-près » à la racine carrée de la vitesse, soit une plage qui variait de 1500 à 2200 m, mais il était d’usage de considérer 3 encâblures, 600 mètres, comme la plus grande distance où l’on puisse se battre pour compter sur le tir avec quelque sécurité [d’obtenir un coup au but] (sic), sachant que le canon, à l’époque, n’était équipé d’aucun dispositif spécifique de pointage et que le chef de pièce ajustait le tir en utilisant la ligne de mire naturelle et se fondait sur sa seule expérience pour effectuer les corrections

A très courte distance, une encâblure, il était, également, possible de tirer à double - deux boulets ronds, un boulet rond et un boulet ramé, un boulet rond et un paquet de mitraille - ou triple projectile - un boulet rond, un boulet ramé et un paquet de mitraille -, les projectiles étant successivement chargés dans l’ordre indiqué. Néanmoins, cette pratique était limitée car deux coups tirés de suite avec une telle charge pouvaient faire éclater la pièce.

Le canon, une fois, chargé, le chef de pièce perçait la gargousse à l’aide d’une longue aiguille, le dégorgeoir, rajoutait de la poudre dans la lumière et dans son canal (petit logement concave à l’avant de la lumière). En principe, il posait son pouce, recouvert d’un doigtier en cuir, ou une petite plaque en plomb, le couvre-lumière, sur la lumière pour éviter un allumage intempestif et ne l’ôtait que lorsque l’aide s’approchait avec le boutefeu, sur lequel était fixée une portion de mèche incandescente, confectionnée en étoupe de lin imprégnée de salpêtre. La platine à silex a beau être en service depuis 1787, dans la marine française, il faudra attendre vingt ans, 1807, pour que son emploi devienne systématique et que le boutefeu ne serve plus que, très occasionnellement, de dispositif de secours, en cas de défaillance de la platine, alors que des observateurs français faisaient, déjà, le constat, en 1782 que « l’usage de la platine procurait, dans le tir, une précision à laquelle il n’était pas possible de, l’emploi, prétendre avec le boutefeu ».

Avec toutes les manœuvres nécessaires pour le rechargement et la remise en batterie – 13 commandements distincts pour le service du canon, auxquels viennent s’ajouter les deux séquences de roulement -, la cadence moyenne était de l’ordre d’un tir toutes les 3 ½ - 4 minutes, avec une pièce de gros calibre.

Commandements : 1. Détapez, Démarrez vos canons ! – 2. Dégorgez, Amorcez ! - 3. Pointez ! 4. Au Boute-feu, Armez la Batterie ! – 5. Feu ! – 6. Bouchez la Lumière, Ecouvillonnez ! – 7. Au Refouloir ! – 8. La Gargousse dans le Canon, à la Poudre ! – 9. Refoulez ! – 10. Le Boulet et le Valet dans le Canon ! – 11. Refoulez ! 12. En Batterie ! – 13. Tapez, Amarrez vos Canons !

Le tir à boulet rouge, une (mauvaise) idée révolutionnaire !

Au lieu de s’occuper de rendre les artilleurs de marine plus habiles et leurs tirs plus précis, la Convention s’était mise en tête d’introduire à bord des bâtiments de nouveaux moyens de destruction, dont l’emploi flattait son ardeur par le caractère même d’acharnement qu’il semblait prêter à la guerre. Elle ordonnera, ainsi, l’usage, à bord des vaisseaux de la République, de boulets rouges, préalablement chauffés dans des fourneaux construits dans l’entrepont. Jusqu’alors, l’emploi des boulets rouge était réservé à l’artillerie côtière, pour laquelle l’installation de fourneaux et la manutention de boulets portés au rouge ne constituaient pas un trop grand risque dans son environnement de combat, ce qui n’était pas le cas dans l’espace confiné d’un navire de guerre, dont le bois, le chanvre et la toile constituaient les matériaux essentiels et où l’utilisation du four des cuisines du bord et l’emploi des falots pour l’éclairage étaient sévèrement réglementés…par gros temps, on mangeait froid ! Néanmoins le plus grand inconvénient du tir à boulets rouge n’était pas le danger de l’incendie pour le bâtiment qui utilisait ce moyen de destruction, c’était surtout la perte d’un temps précieux, car l’intervalle qui séparait deux coups de canon, avec le projectile chauffé au degré convenable, variait de 6 à 8 minutes pour les plus gros calibres (cf. tableau ci-après, établi d’après les travaux de l’ingénieur de marine Forfait) ! De surcroit, il fallait tenir compte du délai nécessaire pour amener le fourneau à bonne température – sachant qu’en dehors du poste de combat, il était systématiquement éteint, alors que dans une batterie côtière, il était possible, si nécessaire, d’entretenir le feu en continu – et du temps de chauffe pour faire rougir les boulets ! Quand les Anglais eurent vent de cette décision, ce nouveau mode d’attaque créa un sérieux émoi dans la Royal Navy – Nelson, lui-même, parlant, d’inventions diaboliques - ; d’autant qu’elle coïncidait avec une autre toute aussi insensée, édictée, elle aussi,, par le Comité de Salut Public, qui ordonnait aux commandants de bâtiments de ne plus faire de prisonniers ; fort heureusement, hormis un unique fou furieux qui la mettra à exécution - c’est le cas de le dire ! -, elle restera lettre morte ; en plus, comme vous pourrez le constater un peu plus loin, elle mettait directement en péril nos équipages, à un moment où les pertes françaises au combat étaient, incomparablement, plus élevées que celles de notre adversaire ; si l’Anglais avait répliqué en prenant la même décision, l’affrontement aurait, carrément, tourné au génocide ! Mais revenons à nos boulets rouges !... les premiers combats dans lesquels on fit usage des nouveaux projectiles eurent bientôt fixé l’opinion sur les effets qu’on pouvait en attendre et convaincu l’ennemi, désormais rassuré, que ces créations du génie révolutionnaire étaient encore moins diaboliques que puériles. L’utilisation des boulets rouges semble se résumer aux deux cas, ci-après :

« … L’ennemi ne m’a point paru avoir souffert. Je présume cependant que tous les vaisseaux ont fait usage des […] boulets rouges. J’en avais non-seulement fait le signal, mais même envoyé l’ordre verbal par nos frégates. » (Rapport du vice-amiral Villaret-Joyeuse, après le combat du 7 messidor an III, 23 juin 1795)

« Je fis signal de faire rougir les boulets….à six heures, l’armée mouilla en rade de Fréjus. On fit éteindre les fourneaux et rétablir les branles [hamacs] » (Rapport du contre-amiral Martin, après l’engagement du 13 juillet 1795)

|

| Tir à boulet rouge |

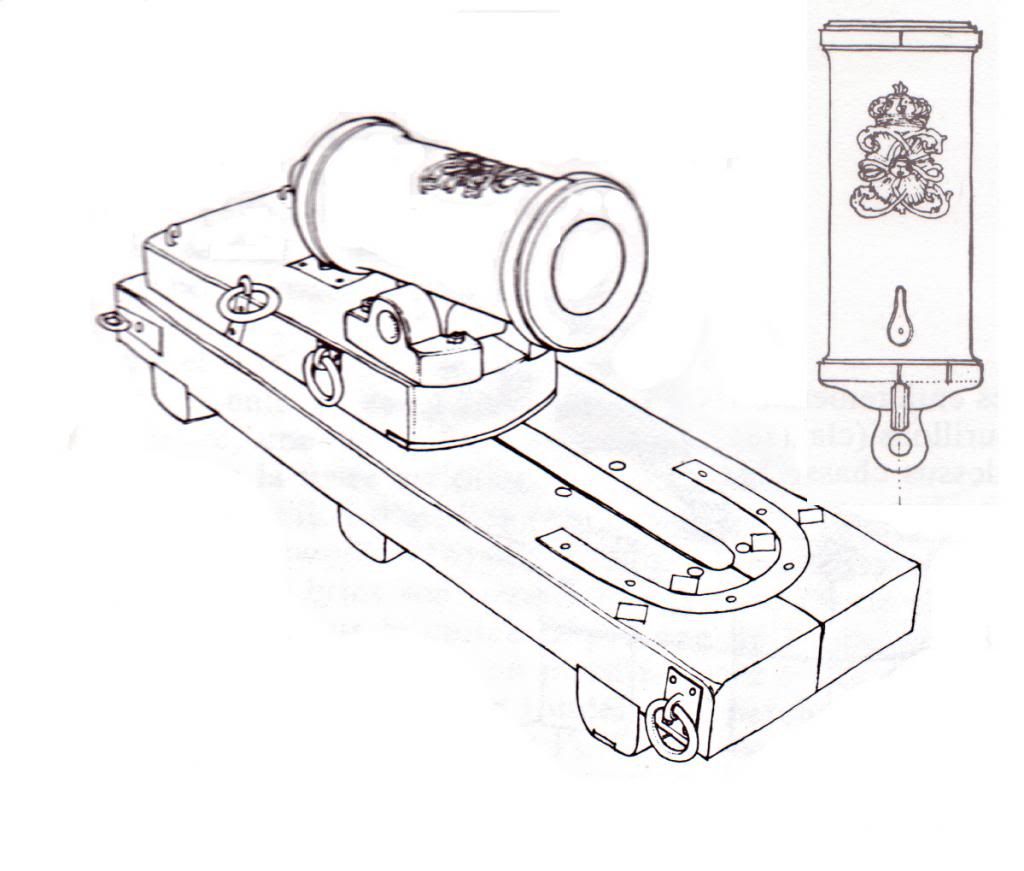

III. Obusiers de pont & caronades

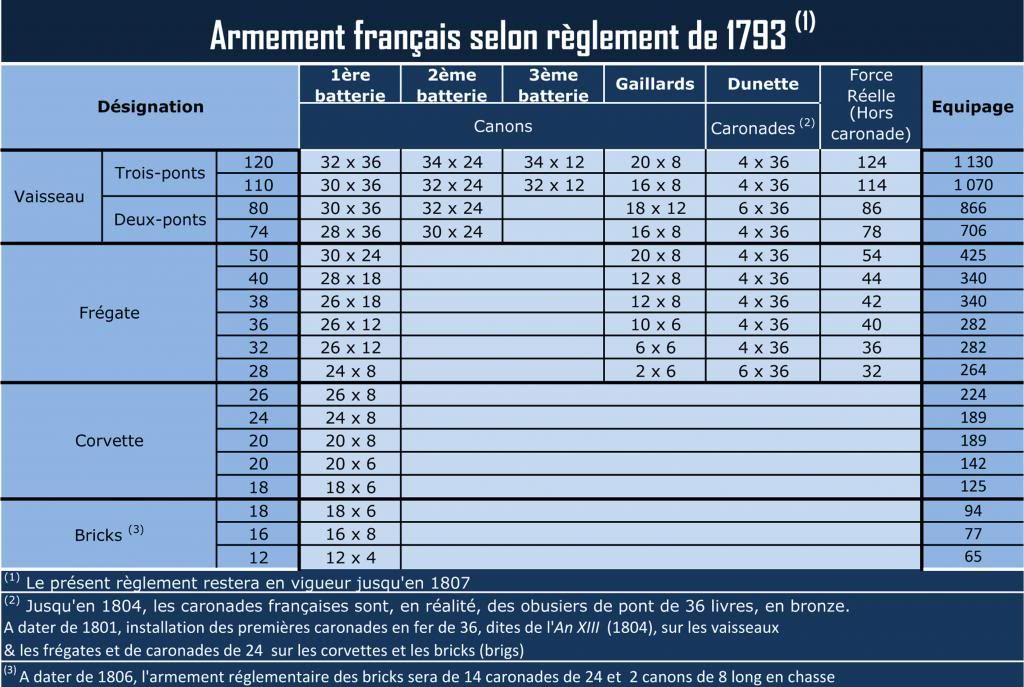

L’obusier de pont ou de vaisseau, en bronze, modèle 1787, également désignée caronade en bronze, est entré en service dans la marine française alors que la Royal Navy avait déjà généralisé l’usage de la caronade, à bord de ses bâtiments, depuis 1775. L’affût de l’obusier de pont n’était pas doté de roues mais monté sur trois patins ou taquets transversaux en bois et maintenu en place par un amarrage à chacun de ses angles ; l’obusier, lui-même, était installé sur un « faux-affût », la semelle, qui, au recul ou pour le chargement, venait coulisser dans une large échancrure, aménagée dans le châssis-affût. Contrairement au canon, pour lequel on faisait usage du coussin et des coins de mire afin de régler l’élévation, l’obusier était muni d’un bouton de culasse aplati et traversé par une grosse vis de réglage, prenant appui sur la semelle, dont on corrigeait, à l’aide d’un écrou, la longueur en fonction de la hausse souhaitée. La brague était du modèle libre ou courant et, comme pour les canons, faisait office de butée de recul mais, contrairement à la brague dite à la française qui, elle, traversait l’affût, celle de l’obusier de pont passait par un anneau de brague, moulée dans le corps de l’obusier, qui surmontait le bouton de culasse ; cette disposition était qualifiée de brague à l’anglaise … nous avions, d’ailleurs piqué l’idée aux anglais, qui l’utilisaient aussi bien pour leur canons que pour leurs caronades (cf. Artillerie anglaise, plus avant). Pour le reste, on trouvait, également, deux palans de côté mais essentiellement utilisés pour l’amarrage de la pièce quand elle n’était en service, la pièce, compte tenu de son poids, 350 kg, étant aisément manœuvrable par ses 4 servants. Dérivé des obusiers de l’artillerie terrestre de Gribeauval, il était sensé tirer des boulets creux contenant une charge explosive ou obus, mais comme la « Royale » n’appréciait guère l’emploi de ce type de munition, à bord de ses bâtiments, on se contenta de l’utiliser avec des boulets pleins, des grappes de raisin et des boites à mitrailles. Installés sur les dunettes, à la poupe des vaisseaux et des frégates, les obusiers de pont étaient en dotation, pour les vaisseaux de ligne et les frégates, à hauteur de 4 pièces, parfois 6, par bâtiment (cf. Armement français selon règlement de 1793). Il avait été prévu, à l’origine, de décliner une gamme d’obusiers de 36, 24 et 18 livres mais, seul, le 36 livres – Ø de l’âme, 169 mm, longueur, 843 mm, poids, 350 kg - sera construit en série.

|

| Obusier de Pont de 36 |

En principe, pour la période historique, qui s’étend de 1793 à 1802, traitée dans ce chapitre, je ne suis pas sensé évoquer les caronades françaises… on verra çà à son heure ! Néanmoins, à partir de 1801-1802, on a commencé à installer, au compte-goutte et au titre d’essais en conditions de combat, des caronades de 36, dites de l’an XIII, sensées remplacer les obusiers de pont mais comme le marin est souvent méfiant face à la nouveauté, les deux armes serviront, souvent, conjointement, pendant de nombreuses années, jusqu’à la mise au rebut définitive de l’obusier de pont pour cause d’usure rédhibitoire et arrêt de sa production.

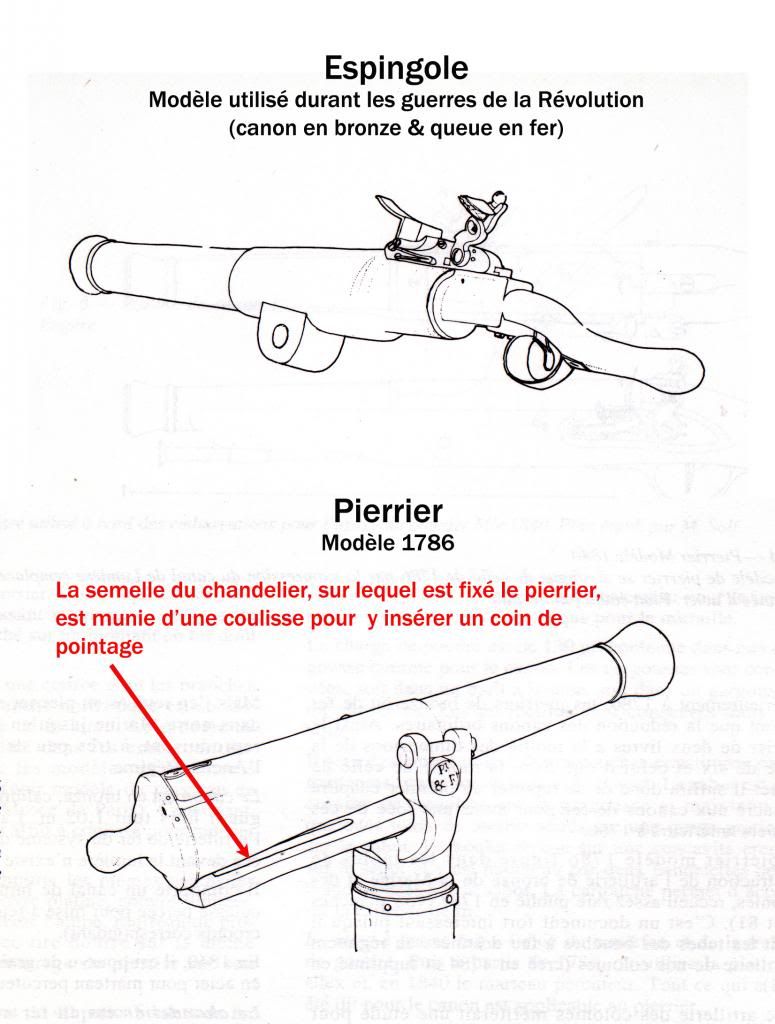

IV. Pierriers & espingoles

Il nous reste encore à faire un petit tour du côté des pièces légères, les pierriers, ou perriers, et les espingoles. A la fin XVIIIème siècle, les deux armes étaient du même et unique calibre, 1 livre, mais le service des espingoles – poids : 20 kg -, reconnaissables à leur queue et à la gâchette qui actionnait la platine à silex, comme pour un mousquet, était sous la responsabilité du capitaine d’arme, sous-officier en charge de la discipline générale et de l’armurerie légère ( mousquets, pistolets et armes blanches), alors que celui des perriers – poids : 80 kg -, également en bronze et véritables canons en réduction, dépendait, lui, du maitre canonnier. Ces deux armes avaient, également, la même fonction à bord ; montées sur un chandelier - 4 kg, celui de l’espingole, 20 kg, celui du perrier - - tige en fer surmontée de deux branches, terminées chacune par un étrier, servant d’encastrement aux tourillons -, elles étaient installées dans les hunes des forts bâtiments, les bastingages de ceux d’un rang inférieur, et quelques embarcations – débrouillez-vous avec çà, c’est le positionnement tel que décrit sous le Ier Empire ! Leur dotation était fixée à 4 perriers, du trois-ponts à la corvette, 8 espingoles pour les vaisseaux, les frégates et 6 pour les corvettes. Types de munitions : boulet plein d’une livre et boite à mitrailles, chargées de balles en plomb.

|

| Espingole & pierriers |

V. Artillerie des bâtiments de guerre français

De la Première Coalition (1793) à la Paix d’Amiens (1802)

|

| Armement français (1793) |

V. De notre artillerie navale & de ses servants

Citoyens canonniers, voyez-vous ces Goddons en bleu rassemblés sur la dunette, à trois encablures ? Tuez-les, la Patrie sera fière de vous !... Ces fiers soldats, d’un œil averti, choisirent leur meilleur boulet, dosèrent avec précision la charge de poudre, puis, dans une belle ordonnance, alors que les vigoureux servants s’affairaient aux palans pour remettre les canons en batterie, de jeunes aides, au regard brillant de fierté, engageaient, selon les ordres précis de leurs chefs de pièce, rompus à cet art difficile, les coin de mire, entre le coussin et la culasse pour assurer le pointage … Là, je vous ai joué la scène, en plagiant l’écriture romanesque du XIXéme siècle mais, dans les premières années de la marine de la République, les bons canonniers ne couraient ni les gaillards, ni les batteries car, dans un souci d’égalité, nos instances dirigeantes, par la voix d’un certain Jean Bon Saint André – coucou, le revoilou ! - avaient supprimé, en date du 28 janvier 1794, le corps des canonniers et les régiments de l’infanterie de marine, considérés comme élitistes ! Je ne résiste pas au plaisir de vous infliger une partie du discours de ce cher JBSA…

« La base essentielle de notre sociale est l’égalité ; vous devez y ramener toutes les parties du gouvernement, le militaire comme le civil. Dans la marine, il existe un abus dont le Comité de Salut Public vous demande la destruction par mon organe. Il y a, dans la marine, des troupes qui portent le nom de régiments de marine. Est-ce que ce corps de troupe aurait le privilège exclusif de défendre la République sur mer ? Ne sommes-nous pas tous appelés à combattre pour la liberté ? Pourquoi les vainqueurs de Landau, de Toulon ne pourraient-ils pas aller sur nos flottes montrer leur courage à Pitt [Premier Ministre britannique], et faire baisser le pavillon de Georges [Roi d’Angleterre et du reste !] ? On ne peut leur contester ce droit ; ils le réclameraient eux-mêmes, si leurs bras ne servaient pas ailleurs la patrie. Puisqu’ils ne peuvent en jouir, il faut au moins leur laisser la perspective qu’ils pourront en user… »

[Comment çà, c’est long ? Je fais qu’est-ce que je veux avec mon article, na ! ] …C’est beau, c’est généreux, on est au bord des larmes et transporté d’émotion ; sauf qu’il y en avait certains qui pleuraient, également, mais pas pour les mêmes raisons : les malheureux pousse-cailloux qui n’avaient aucune affinité particulière avec le milieu marin et les rares officiers de marine compétents n’ayant pas, encore, déserté la « Royale » ou terminé leur carrière dans un cul de basse-fosse, voire sous l’échafaud, qui, eux, entrevoyaient clairement les dégâts d’une telle décision !

Petit retour en arrière … En 1786, sous le ministère du Maréchal de Castries, on avait, déjà, supprimé l’excellente institution (sic) des canonniers-bourgeois pour constituer le corps royal des canonniers-matelots - dont le personnel engagé volontaire, après son instruction, était, soit affecté à la garnison du bord, en tant que fusiliers, soit assurait le service de l’artillerie du bord, à raison de 7 hommes pour 10 canons, les autres servants étant fournis par l’équipage -. « il est de notoriété publique et prouvé par l’expérience que les troupes d’artillerie de marine sont restés inférieures, à tous égards, à ces canonniers qu’on appelait bourgeois [ou canonniers des classes], lesquels étaient de bons matelots, naviguant toute la vie, et n’avaient d’autres officiers que ceux des vaisseaux ; canonniers dont la suppression a été une vraie calamité dans la marine militaire » (P.A.L. Forfait, Ministre de la Marine de 1799 à 1801 – Lettre d’un observateur sur la marine – 1802)

|

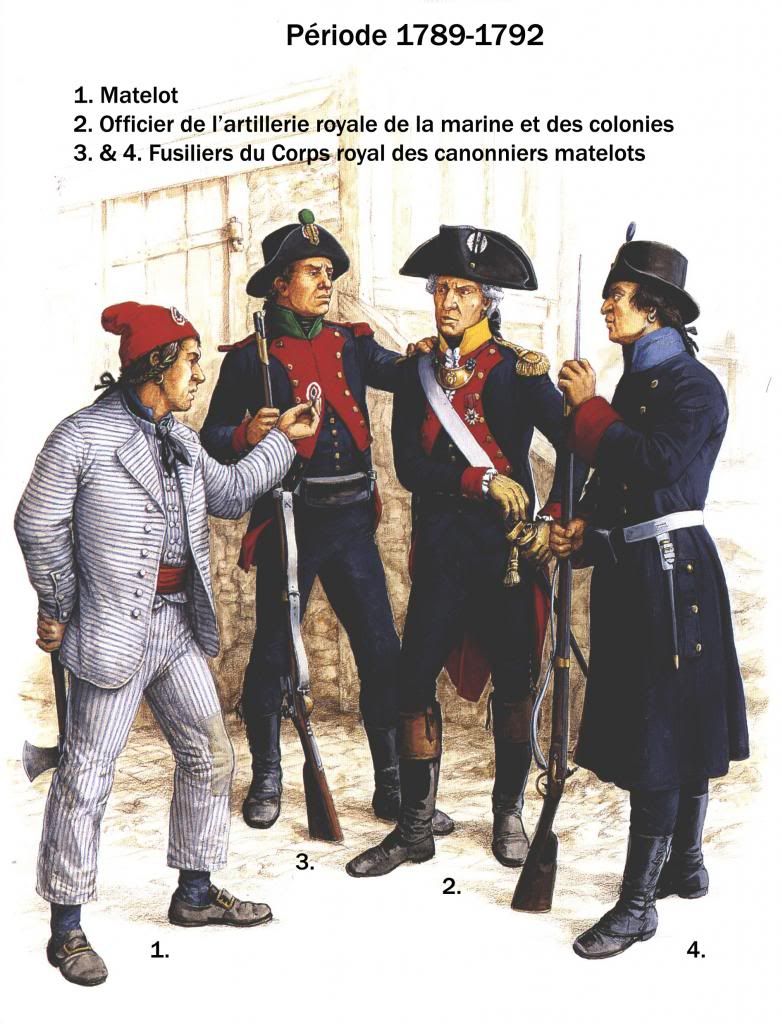

| Tenues (Période 1789-1792) |

Un matelot, coiffé du bonnet phrygien révolutionnaire, tente, avec l’aide de deux fusiliers, de contraindre un officier du « Vieux Corps », décoré de l’Ordre de Saint-Louis, à arborer la cocarde tricolore en lieu et place du modèle royal blanc, qui orne l’aile de son tricorne. L’agitation politique et la subversion deviendront monnaie courante, avant le déclenchement de la Première Coalition, dans les ports de guerre français, envahis par une population de marins, de militaires et d’ouvriers souvent désœuvrés. En certaines occasions, l’hypothèse d’interventions, en sous-main, d’agents « britanniques », pour entretenir, à dessein, ce climat insurrectionnel n’est pas à écarter.

Sous la Constituante, en 1792, on s’était empressé de dissoudre ledit corps royal des canonniers-matelots, suspecté de royalisme ou de fédéralisme, pour le fusionner avec celui de l’artillerie des colonies, afin de créer l’Artillerie de Marine, dotée de 2 régiments d’artillerie, 3 compagnies d’ouvriers d’artillerie, 4 compagnies d’apprentis canonniers et 4 régiments d’infanterie de marine ; les canonniers bombardiers étaient employés à bord des bâtiments de guerre au service des canons, concurremment, et par moitié, avec les matelots des classes, tandis qu’ un officier d’artillerie, capitaine ou lieutenant, embarque sur chaque vaisseau, où il ne relève que du commandant… Les sous-officiers et soldats d’infanterie de marine, destinés à fournir la garnison des vaisseaux, peuvent être employés au service des pièces, y obtenir des mérites et passer dans les canonniers bombardiers. L’idée, en soi, n’était pas critiquable mais le décret, publié le 1er janvier 1793, lui, était une très mauvaise idée, car il confiait, désormais, aux municipalités des ports de Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, le recrutement des élèves et des cadres de l’artillerie de marine, selon des critères « moraux » qui n’avaient pas grand-chose à voir avec une quelconque qualification ! « Il était un soin plus pressant que celui de former des artilleurs. Il fallait, avant tout, découvrir les traitres et répandre à bord de nos vaisseaux de nombreux exemplaires du Père Duchesne afin de sans-culottiser l’armée navale » (Lettre au ministre, 4 novembre 1793) Le résultat ne se fit pas attendre, faute d’une instruction sérieuse, d’entrainements assidus et d’un encadrement compétent, la qualité, déjà, contestée des canonniers français chuta encore un peu plus mais, après la publication du décret du 28 janvier 1794, …

I. Les régiments de la marine sont supprimés et les corps qui en ont porté le nom jusqu’à présent seront à l’avenir sur le même pied et sous le même régime que les autres bataillons de volontaires nationaux

II. Les garnisons des places maritimes ne seront plus permanentes ; le Ministre de la Guerre est autorisé à les changer aussi souvent que les circonstances l’exigeront.

III. Il sera pris dans les volontaires nationaux, indistinctement, d’après une délibération du conseil exécutif, la garnison des vaisseaux, conformément à l’usage établi à cet égard.

IV. Les détachements embarqués à bord des vaisseaux seront exercés au canonnage et rempliront pendant la campagne les fonctions de canonniers.

…la situation empira car, alors que les quelques canonniers de marine expérimentés encore en service, étaient expédiés en Vendée jouer de la baïonnette avec les Chouans, embarquaient, dorénavant, sur les vaisseaux, des bataillons de gardes nationaux qui rendaient, déjà, tripes et boyaux à la seule vue du quai et n’avaient aucune expérience du canonnage à la mer, ni du combat naval ! Comme, en plus, les équipages, non seulement, étaient incomplets, en raison de nombreuses désertions, mais n’étaient peu ou pas amarinés, du fait du blocus de nos ports par la flotte anglaise qui interdisait les sorties, que la désignation des officiers s’effectuait sur la base de leur seule ferveur révolutionnaire, au détriment de toute compétence navale, que l’entretien des bâtiments était des plus sommaires, compte-tenu de la gabegie – je reste poli ! - qui régnait dans les arsenaux, dont le personnel, tout en ayant élevé l’émeute et le détournement des biens de l’Etat au rang d’institution, passait, alors, plus de temps à ratiociner et discutailler sur les grandes valeurs patriotiques de la Révolution qu’à bosser, que les approvisionnements étaient, tout à la fois, désorganisés et de qualité généralement médiocre et que les retards d’un semestre pour le payement des soldes des marins et des salaires des ouvriers étaient choses courantes, on comprend mieux les revers subis par notre marine, à cette époque. Ce n’est qu’octobre 1795, alors que le Directoire est à la veille de remplacer la Convention et que son avatar, le Comité de Salut Public, avait, déjà, été supprimé trois mois plus tôt, que sera réactivé le corps d’artillerie de marine ; pour regarnir ses rangs, on s’empressa de réintégrer le personnel des anciens régiments de marine, les militaires congédiés des anciennes troupes de marine, rappelés jusqu’au grade de capitaine inclus, et les cadres des dépôts des troupes coloniales. C’était loin d’être une réussite mais, au moins, le corps avait le mérite d’exister et perdurera, ainsi, jusqu’à la Paix d’Amiens, en 1802.

|

| Artilleur de la marine (Période 1796-1800) |

VI. Artillerie navale de la Royal Navy

Il m’a paru utile de consacrer un petit chapitre à l’artillerie navale de sa Gracieuse Majesté – souverain, à qui, d’ailleurs, il manquait une case, à cette époque -, afin d’essayer de mieux appréhender la situation des deux adversaires.

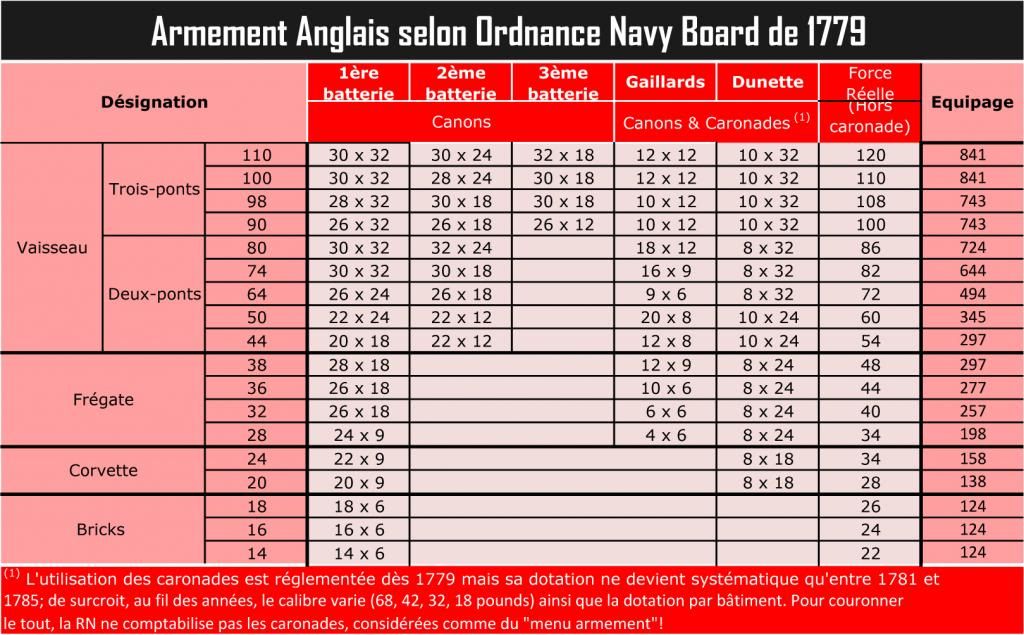

En fait, il y avait une très grande similitude avec l’artillerie navale française. Les canons étaient, également, fabriqués en fonte de fer et les caronades, en bronze, mais l’anglais avait, très tôt, standardisé les caronades, sur ses dunettes, gaillards et dans les batteries de ses petites unités.

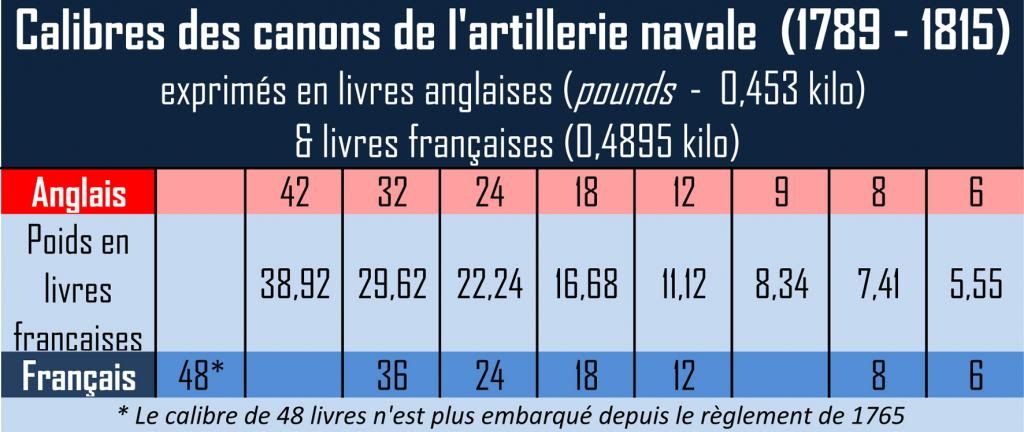

Vous trouverez, ci-dessous, un tableau comparatif des différents calibres en usage dans les deux marines, après l’abandon du 42 livres anglais, en 1795-96, et 48 livres français, dès 1765, tous deux, jugés trop lourds à manœuvrer ; On constate que la déclinaison des calibres est sensiblement la même, à deux exception près, le 32 livres, sensé correspondre à notre 36 livres, et le 9, calibre qui venait s’insérer entre le 12 et le 8, chez l’Anglais. Il y figure, également, l’équivalence, en livres françaises, du calibre exprimé en livres anglaises (pounds) mais la fonte britannique, étant de meilleur qualité que celle fournie par les fonderies française, affichait une densité plus importante et les boulets anglais étaient, en réalité, un peu plus lourds que ne l’indique cette simple conversion.

|

| Comparaison Calibres Artillerie Navale |

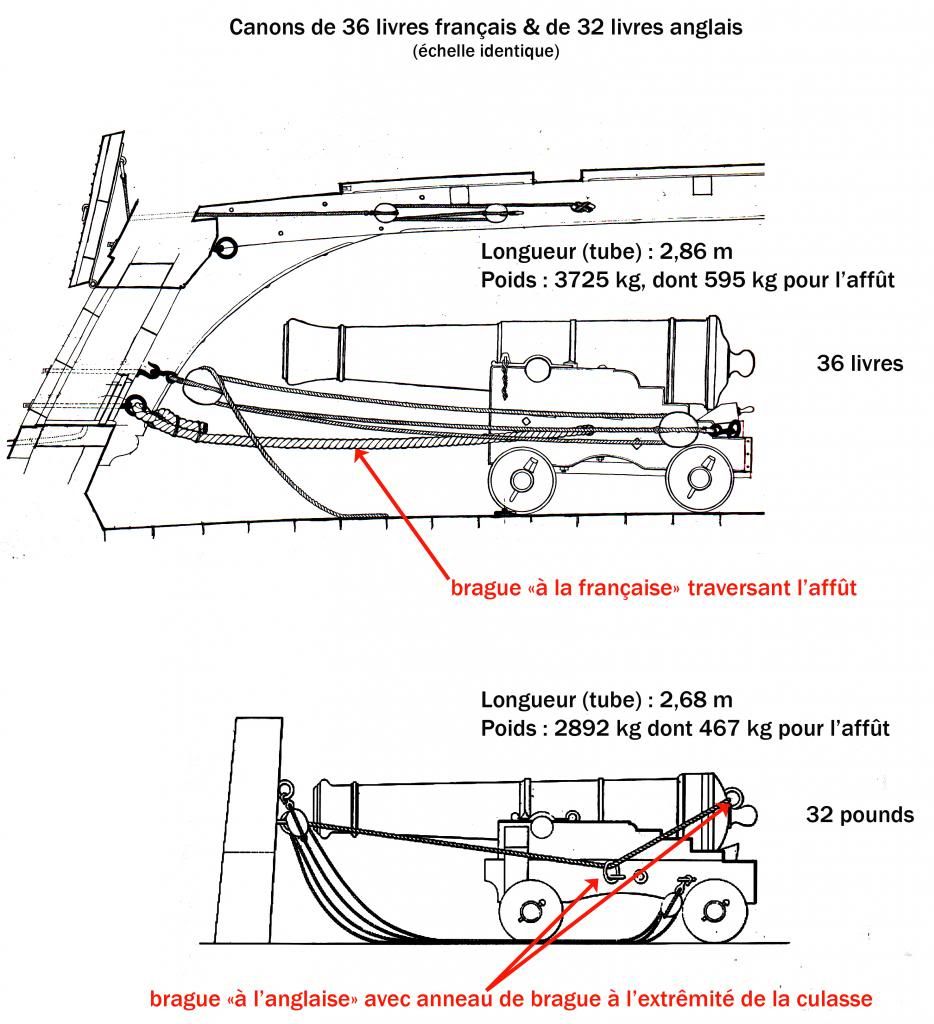

Globalement, les pièces anglaises de 32 et 24 livres étaient plus légères que les 36 et 24 français et sensiblement du même poids pour les autres calibres mais, là, où çà se complique, c’est que chaque calibre était, fréquemment, décliné en trois modèles, long (long), moyen (middle) et court (short), sachant, d’une part, que le tube du modèle « long » était, nettement, plus long que le notre, que le « middle » correspondait à notre canon « normal » - en longueur calculée suivant le nombre de calibres -, qu’il n’y a pas eu d’équivalent au modèle « short » dans l’artillerie française, en tous cas jusqu’en 1815, et, d’autre part, que les pièces longues n’étaient pas réservées, comme chez nous, aux emplacements proches du haubanage mais pouvaient armer une batterie complète ! Ah, ben, oui, faudra faire avec !... et n’oubliez surtout pas que nous sommes en présence d’une organisation à l’anglaise! De surcroit, la perfide Albion n’indiquait jamais, avec précision, le nombre exact de pièces que portait un bâtiment, notamment dans le décompte des caronades ! Nous finiront, sous l’Empire, à copier cette mauvaise habitude.

En dehors des calibres, la différence la plus notable résidait dans l’amarrage des canons, les français faisant traverser l’affût par la brague, alors que la marine anglaise avait normalisé l’anneau de brague, surmontant le bouton de culasse ; disposition que les français appelaient, alors, brague à l’anglaise, qu’ils adopteront, eux-mêmes, pour l’obusier de vaisseau de 36, puis avec les caronades, avant de la généraliser après 1820. On constate, également, de légères différences dans la confection de la poudre – par exemple, le procédé d’élaboration du charbon – et sa composition, l’anglaise étant constituée de 75% de salpêtre, 10% de charbon et 15% de soufre, alors qu’en France, le rapport était, respectivement, de 75%, 12,50%, 12,50% - entre 1800 et 1808, 14 & 10% pour les deux derniers composants - Longtemps, les Brits prétendront que leur poudre était plus puissante que la notre mais les essais menés sous la Restauration prouveront qu’il n’y avait pas de différence notable et significative entre les deux compositions. L’anglais, le premier, avait mis au point la platine à silex adaptée aux pièces de mer, l’avait adoptée dès la décennie 1770, mais, contrairement à nous, en avait généralisé, immédiatement, l’emploi.

|

| 36 livres & 32 pounds |

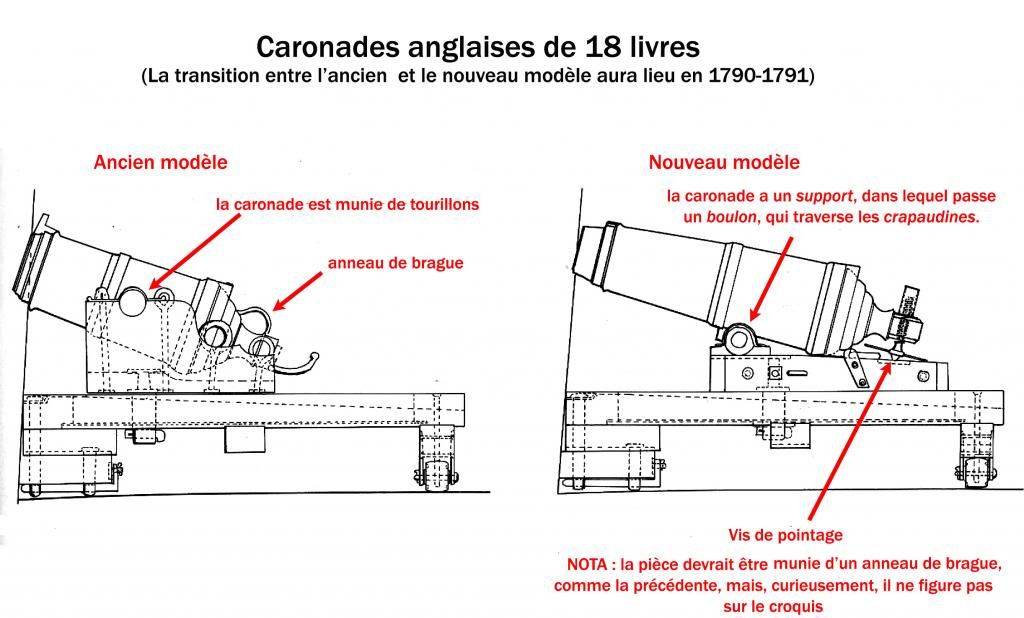

La caronade tire son nom de la fonderie Carron Company, installée au centre de l’Ecosse, sur les berges de la rivière Carron, depuis 1759, qui avait mis au point, au début des années 1770, une pièce d’artillerie de forme ramassée, à tube court, conçue, notamment, pour armer les « hauts » (gaillards et dunettes), et beaucoup plus légère qu’un canon de même calibre - une caronade anglaise (2ème génération) de 32 livres pesait 1790 pounds (810 kg), de 24, 1349 (611 kg), de 18, 1038 (470 kg) -, qui avait été adoptée, dès le mois de juin 1779, par la Royal Navy. Sans distinction de calibre, son équipe de servants était constituée de quatre hommes, dont le chef de pièce et le pourvoyeur. Au fil du temps, les anglais finiront par déployer une gamme de caronades allant de 62 à 12 livres, mais dont les calibres les plus courants étaient le 32, le 24 et le 18 livres, les caronades de 68 et 42 livres étant très rarement en dotation et celles de 12, réservées aux petits bâtiments et grandes embarcations du bord. Dès 1790, les anglais mettront en service leur seconde génération de caronades, plus légères, plus fonctionnelles, dotées d’un tube plus long – le problème récurrent de ce type d’arme, compte-tenu de sa disposition et de sa configuration, étant que les gaz générés par le tir avaient tendance à cramer le seuillet de sabord et la muraille proche -. Compte-tenu du poids des caronades en regard de celui des canons de même calibre, l’arme permettait de sérieusement augmenter la puissance de feu des petites unités comme les corvettes mais l’expérience démontra rapidement qu’il fallait conserver, à leur bord, un certain nombre de canons, sous peine d’être sérieusement handicapé, face à un adversaire de même classe mais armé de canons, par la faible portée des caronades qui n’excédait pas deux encâblures (250-300 m). La caronade anglaise, contrairement à nos obusiers de vaisseaux et, plus tard, nos propres caronades, était dotée d’un jeu de roulettes, à l’arrière de la semelle (ou affût), pour faciliter son orientation. Le défaut commun à toutes les caronades, construites selon le modèle de la seconde génération - qu’adopteront, également, les français -, résidait dans la suppression des tourillons, au profit de crapaudines, oreilles de fixation moulées disposées à la partie inférieure du tube et solidarisées avec la semelle, via un support et un boulon traversant, car à cause de la position de leur axe de rotation, elles éprouvaient un fouettement considérable qui produisait un choc violent de la culasse sur la semelle, et ne tardait pas à mettre les vis de pointage hors service.

|

| ) Caronades anglaises de 18 livres |

La Marine des Goddons

Dans la Royal Navy, le classement des bâtiments était sensiblement identique au notre, à quelques nuances près. Il existait deux classes de trois-ponts, 120-100 & 98-90 canons, eux-mêmes déclinés en 9 sous-catégories (!) en fonction du calibre des deuxième et troisième batterie, au-dessus de la flottaison, la batterie basse ou première batterie étant, elle, systématiquement armée du 32 livres (pounds) - en 1795, quelques vaisseaux britanniques portaient, encore, du 42 livres en batterie basse -, alors que la Marine française avait généralisé le 36 livres. De surcroit, la livre anglaise ne faisant que 453 grammes, soit 8 % de moins que notre livre française de 489,5 grammes, le boulet de 32 pounds, ne pesait, en réalité, que 29,5 livres françaises. Autrement dit, avec une même batterie basse, percée à 15 (sabords), le poids de la salve de 32 livres, tirée par un Anglais, était de 15 x 29,5 livres, soit 442,5 livres ou 200 kg, alors que, côté français, la salve de 36 livres, expédiait 480 livres, soit 235 kg de ferraille.

Les deux-ponts (3ème classe), étaient répartis, comme en France, en 80 et 74 canons, mais la Royal Navy alignait encore un certain nombre de deux-ponts de 64 et 60 canons, et même une série de bâtiments, dits « hors-ligne », de 56 à 44 pièces (4ème et 5ème classes), qui n’étaient plus représentés dans la marine française – en 1791, un seul 64 était encore en service - à l’exception de bâtiments de prise, comme ceux capturés à Venise.

Les frégates (5ème & 4ème classe) étaient armées de canons de 18 livres - 12 livres pour les plus petits échantillonnages - . Ces deux classes de bâtiments couvraient également la catégorie des corvettes françaises – dites corvettes de 20 -, la corvette et le brick (ou brig) étant souvent désignés sloop dans le vocabulaire naval britannique, sans la distinction française du nombre de mâts (3 pour la corvette, 2 pour le brick).

Les bâtiments de la Royal Navy étaient, à classe équivalente, un peu moins longs, un peu plus larges, moins mâtés (hauteur de mâts) et étaient considérés, en général, moins bons marcheurs que les français ; à noter que les proportions des frégates américaines – la naissante US Navy n’ayant pas de vaisseau de ligne – étaient très proches des nôtres. Alors qu’en France, la construction navale militaire était, essentiellement, du ressort des chantiers des arsenaux d’Etat, l’Angleterre procédait, elle, par appels d’offre et soumissionnait avec les chantiers privés, pratique qui débouchait, souvent, sur des constructions plus ou moins réussies, voire, parfois, calamiteuses mais, néanmoins, cette pratique concurrentielle avait l’avantage de favoriser les évolutions techniques, contrairement à la construction navale française qui, elle, restera engoncée dans un véritable carcan décisionnaire, avec, notamment, à la manœuvre, un certain Jacques Noël Sané (1740-1831), qui ne cessera de faire la pluie et le beau temps, pendant plus de quarante ans, de Louis XVI à Charles X, jusqu’à la limite du gâtisme !

|

| Armement Anglais 1779 |

Des compétences comparées de l’artilleur anglais & français

Certains GM de ce merveilleux Forum souhaiteraient, enfin, connaitre l’origine de la mauvaise réputation, dont est affligée, depuis plus de deux siècles, notre artillerie navale, considérée moins efficace que celle de notre adversaire. Déjà, il convient de préciser que ladite réputation est, pour une part non négligeable, l’œuvre de narrateurs anglais mais, également, celle d’exilés français, revenus dans les bagages de Louis XVIII, qui, comme toute opposition revenant au pouvoir, s’empresse de stigmatiser les incompétences de ses prédécesseurs - …heureusement, ce genre de comportement n’est plus en usage de nos jours ! … j’entends des voix qui me disent le contraire… est-ce possible ? - Néanmoins, certains faits tendraient à prouver qu’elle n’était pas totalement infondée.

Dès le départ, il convient de procéder à une distinction de périodes dans les vingt-trois années de guerre navales, 1793-1815, durant lesquelles, anglais et français se sont mis aimablement sur la tronche. Pour le moment, intéressons-nous aux années 1793 à 1802. C’est, incontestablement, durant la période 1793-1795 alors que la Convention est à la manœuvre et plus particulièrement, son Comité de Salut Public, que la marine française subit ses pires revers ; la situation s’améliore nettement avec l’instauration du Directoire, fin 1795, même si le mal est encore profond, et on constate que les pertes des deux adversaires tendent à s’équilibrer dès 1797. Pas bol, en partie par la faute des atermoiements de Brueys, la flotte française s’en prend une sévère à Aboukir, en 1798, combat qui lui coûte de nombreux vaisseaux de ligne, mais, dans ce cas-là, la qualité du canonnage français n’est pas directement en cause, d’autant plus que, ce jour-là, les équipages n’atteignaient même pas la moitié de leurs effectifs de combat – « Nos équipages sont très-faibles en nombre et en qualité d’hommes. Nos vaisseaux sont, en général, fort mal armés, et je trouve qu’il faut bien du courage pour se charger de conduire des flottes aussi mal outillées » – Courrier de Brueys au ministre de la marine, Aboukir, 21 messidor an VI (9 juillet 1798) -. Dès 1799, les pertes s’équilibrent à nouveau, sans que la marine française n’en ait pour autant finit avec ses difficultés de logistique et de recrutement ; cette situation perdurera sous le Consulat, jusqu’à la signature de la Paix d’Amiens en mars 1802, avec des pertes relativement modiques dans chaque camp mais avec une quasi-constante, chez les français, une inefficacité criante dans la manœuvre d’escadre, faute d’habitude.

NOTA : Les tableaux de pertes annuelles, (1793-1802) et (1803-1815), feront l’objet d’un futur chapitre … en cours de rédaction ! On n’est pas aux pièces, scrogneugneu !

A un moment, si nous déplorons moins de pertes au combat, çà signifie que, d’une manière ou d’une autre, nos équipages étaient un peu mieux commandés et notre artillerie servie. Certains vont me rétorquer qu’avec le blocus de nos ports, par les flottes anglaises, nos bâtiments ne risquaient pas de mettre, souvent, le nez dehors. S’il est vrai que le blocus empêchait les équipages français de s’amariner en haute mer, nous aurions du enregistrer des pertes, à chaque sortie, or ce n’était pas le cas. A ce stade, la seule conclusion que nous pouvons tirer est que les équipages français, à partir de 1796, étaient un peu plus aptes à affronter l’anglais, à une réserve près, celle de la compétence de son encadrement. Néanmoins, il ne faut pas rêver car, pour un Nelson et quelques autres capitaines et amiraux compétents mais moins célèbres, la Royal Navy regorgeait, elle-aussi, d’officiers incompétents et de superbes burnes mais ils avaient, au moins, l’avantage de cumuler des décennies d’expériences et une longue habitude de la manœuvre d’escadre.

Passons, maintenant, au cas spécifique des canonniers de marine. En France, nous nous sommes, toujours, complus à vanter notre choix historique de constituer des corps de spécialistes, canonniers-matelot, artilleurs de marine, infanterie de marine et des colonies, etc. Le problème, si vous fouillez un peu sujet, était que, malgré toute l’assimilation qu’on s’efforçait de faire, telle que celle de l’équivalence des grades entre officiers de vaisseaux et officiers artilleurs, il y avait, à bord des bâtiments français, les marins et les autres et ce n’étaient pas les uniformes directement inspirés de la « Biffe » que portaient ces spécialistes qui risquaient d’arranger les choses, d’autant que ces mêmes artilleurs de marine étaient, également, chargés de la discipline du bord, activité qui n’avait pas tendance à créer des liens de franche camaraderie avec l’équipage. Pour le service d’une batterie de 15 canons de 36 livres, sur le même bord, on avait 210 servants – 14 par pièce -, comprenant, selon le règlement 1792 repris en 1795, pour moitié des matelots du bord et des artilleurs de marine ; autrement dit, dans une batterie, il y avait une équipe de pièce sur deux qui était soit marin, soit artilleur de marine, soit un mélange des deux. Ce n’est pas sur leurs compétences respectives que je discute mais sur l’absence d’esprit de corps, d’ailleurs, le sieur Forfait, en 1802, ne disait pas autre chose (Cf. Chapitre V). Un capitaine de vaisseau, acteur des guerres révolutionnaires & impériales, s’était, lui aussi, exprimé sur le sujet mais son propos portait essentiellement sur l’encadrement… « L’on remarquait à cette époque que les Français, dans les divers combats soutenus ou livrés sur mer, envoyaient cinq coups de canon, lorsque l’ennemi n’en ripostait que trois ; mais cet avantage passa du côté des Anglais, toujours prompts à nous gagner de vitesse, lorsque, sous l’administration du maréchal de Castries et dans les temps postérieurs, on eut enlevé aux officiers de marine la direction de l’artillerie. Cette innovation fut la source des plus graves inconvénients. La discipline des vaisseaux en fut troublée, et l’union et l’accord qui régnait les soldats marins et les matelots furent rompus. »

Dans la Royal Navy, il n’y avait ni école spécialisée pour les canonniers – elle commencera à y réfléchir dans les années 1820-1830 ! – ni corps de spécialistes dédiés ; le seul corps qui, à bord, n’était pas marin, en dehors de l’instituteur ou parfois de l’aumônier, était celui des Royal Marines, qui constituait la garnison des bâtiments, la compagnie de débarquement et assuraient la sécurité du bord ; çà ne les empêchait pas, certes, au combat, de donner, si nécessaire, un coup de main pour porter les boulets ou tirer sur les palans, mais l’artillerie du bord était sous la responsabilité exclusive des marins. Là, vous allez me dire que j’ai bien précisé plus haut qu’il n’existait pas d’école d’instruction pour les canonniers, donc, comment expliquer que le mataf britannique était mieux exercé, indiscutablement plus rapide et capable de délivrer deux salves, quand son homologue français n’en lâchait qu’une ? Dans la Royal Navy, du matelot au capitaine, tout le savoir-faire reposait sur l’expérience acquise au cours des campagnes, des croisières, au contact des anciens et de la répétition incessante des appels au poste de combat et des exercices au canon – comme les capitaines payaient, généralement, de leurs propres deniers la poudre nécessaire pour les exercices de tir, l’exercice se limitait le plus souvent à une série de mises en batterie, au chargement réel ou simulé des pièces et ce, quasiment tous les jours, quand ce n’était pas deux fois dans la même journée ou en pleine nuit – ; pour les aspirants, par exemple, çà commençait avec leur premier embarquement, à l’âge de 13 ou 14 ans, et, on avait beau lors donner du Sir selon l’étiquette, ils se coltinaient tous les différents postes du canonnage, depuis l’accrochage du palan de retraite jusqu’à à assumer le rôle d’adjoint de chef de pièce, au même titre qu’ils grimpaient, également, dans la mâture avec les gabiers volants ; après six ou sept ans de ce régime, quand ils accédaient, avec un peu chance, au grade de lieutenant, ils pouvaient commander une batterie les yeux fermés et identifier rapidement les anomalies. Il en était, de même, pour l’homme de base, car le servant, pour peu qu’il fut compétent, pouvait être promu chef de pièce. Chez nous, le fait que la Révolution « égalitaire » ait remplacé la royauté, n’avait pas changé grand-chose dans l’instruction des aspirants et futurs officiers, qui continuaient à être, essentiellement, formés dans l’art « noble » de la navigation, ni dans l’idée, que se faisaient les officiers de vaisseau, de leur rôle à bord. En résumé, dans un équipage anglais, il y avait, à la fois, une plus grande synergie et un meilleur partage des connaissances et de l’expérience, en tous cas, un meilleur profit ; l’expression britannique, pompée, depuis lors, par les cinéastes américains, a band of brothers, avait été prononcée, a l’origine, par Nelson, pour résumer l’état d’esprit de son escadre et de ses équipages.

Intéressons-nous aux tactiques de tir. Elles étaient, essentiellement, de deux sortes, le tir à couler bas et le tir à démâter. Je n’ai pas besoin de vous faire un dessin, dans le premier cas, on tirait à hauteur de la ligne de flottaison, dans le second, on cherchait à désemparer l’adversaire, en le privant de sa voilure. Historiquement, la marine française a toujours eu un faible pour le tir à démâter ; l’intention était bonne mais, en général, les résultats étaient déplorables car, le plus souvent, la majeure partie de la bordée ratait la cible, ce qui n’a rien de bien étonnant quand on voit ce que constituait, comme cible, la mâture d’un adversaire, à deux encâblures ; même dans la pratique du tir à couler bas, on retrouve cette manie française de viser les hauts, car, dans la crainte que la bordée pointée trop bas ne se perde dans la mer, nos canonniers avaient pour consigne de régler leur tir plus haut afin d’endommager la mâture si la salve ratait la coque ! Allez, hop, je cite !... « Il suffit de parcourir à la hâte une histoire impartiale de la dernière guerre maritime pour se convaincre que nos bâtiments [français] n’ont cédé qu’à la supériorité de votre feu [anglais]. Pendant que vos canonniers balayaient nos gaillards, nous brisions vos vergues de cacatois et jetions nos boulets aux nuages. Ce n’est pas que vos canonniers fussent excellents, mais les nôtres étaient détestables. » …et une autre citation !... « Trois jours avant cette affaire [Combat des frégates la Forte et HMS Sibyl, le 1er mars 1799, au large du Bengale], à la suite d’un combat avec le vaisseau anglais de la Compagnie des Indes Osterley, le capitaine Beaulieu s’était plaint qu’on eut tiré trop bas, et il fit diminuer les coussins des canons de 0m,027. Il en était résulté que tous les boulets avaient porté dans la mâture de la frégate anglaise [HMS Sibyl] ; elle n’en avait que quatre dans le corps [le duel d’artillerie avait duré 2H15 !] »… One more time ! « Un mot sur les circonstances qui durent contribuer à la prise de l’Africaine. Le capitaine Saunier avait fait diminuer de 0m, 045 les coussins des affûts de tous les canons. Non content de cette mesure qui avait pour but de forcer les canonniers à pointer haut, lorsqu’il avait été certain de ne pouvoir éviter le combat avec la frégate anglaise [HMS Phoebe], il avait fait enlever ces coussins ainsi que les coins de mire. Il était certain qu’on tirerait ainsi à démâter. Le résultat pouvait être prévu : la frégate anglaise reçut seulement 3 boulets dans la coque et elle n’eut que 11 blessés ! [L’Africaine déclara, elle, 176 morts, et 176 blessés – elle comptait 300 troupes passagères, en sus de son équipage - et avait 1,30 m d’eau dans la cale !]

|

| 74 en ligne de mire |

De son côté, la Royal Navy, toujours pragmatique, privilégiait l’autre tactique et concentrait ses bordées en tirant à plein bois pour faire taire l’artillerie adverse, tout en cherchant à lui occasionner le plus de dégâts possibles, des voies d’eaux ou démolir son gouvernail. Dans un combat rapproché et décisif, le grand point est de frapper le bâtiment ennemi dans sa coque. Dans ce but important, il vaut mieux, en pointant bas, commettre quelques légères erreurs sur la coque du navire de l’adversaire, que de le manquer, en visant haut pour en atteindre le gréement…. l’objet principal doit être de tuer et de blesser le plus de monde possible. C’est clair, limpide et rédiger par un officier supérieur anglais, Sir Howard Douglas, en 1816 !

L’abordage, même si c’est très spectaculaire au cinéma, n’était pas nécessairement la conclusion logique de l’affrontement ; bien souvent, le perdant, après avoir essuyé une ou deux bordées plus ou moins meurtrières et constatant qu’il n’avait pas la possibilité de s’échapper, amenait ses couleurs et le vainqueur se contentait de lui envoyer un équipage de prise. A la bataille d’Aboukir, il n’y eut aucun abordage, tout s’était réglé au canon et au mousquet, hormis pour le Franklin qui se voyant, après de longues heures de combat, sur le point d’être abordé par deux bâtiments, avait amené son pavillon. Néanmoins, l’abordage constituait pour certains officiers français l’aboutissement du combat naval… « Toutes les fois qu’il est possible de donner l’abordage, il doit toujours être tenté, surtout par la nation française, qui, de toutes les nations, est celle qui se sert le mieux de l’arme blanche, et dont la bouillante intrépidité est la plus propre à cette espèce de combat. » (Extrait du Traité sur l’art des Combats de Mer – rédigé par Delarouvraye, lieutenant de vaisseau, en 1815, mais il semble que l’auteur avait passé plus de temps dans les salons du Comte de Provence en exil que sur le pont d’un bâtiment !)