Article fait par :Philippe Angoy

Mis en ligne le

Les Tribunaux Militaires Internationaux

Par Philippe Angoy

Les photos sont extraites d Internet et ne font pas partie du Mémoire de l Auteur

La sanction d’une morale internationale : la réalisation d’une volonté séculaire de moralisation des relations internationales

LES TRIBUNAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

Une préoccupation de réglementation du droit de la guerre sur le plan international

Section 1 : Présentation du Tribunal

I. Compétence rationae materiae

A. Les crimes contre la paix

B. Les crimes de guerre

C. Les crimes contre l’humanité

D. La notion de « complot »

II. La compétence rationae loci

III. Compétence rationae personae

Section 2 : Nuremberg et la question du « Glaive dans la balance »

Chapitre 2 : Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient

Section 1 : Présentation du Tribunal de Tokyo

Section 2 : La justice à Tokyo, un monopole américain

Chapitre 1 : Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.

Section 2 : Les limites

§ 1 : L’ambition du T.P.I.Y. : « mimer Nuremberg »

Chapitre 2 : Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.)

LA MISE EN PLACE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE :

La compétence territoriale de la Cour pénale internationale (C.P.I.)

Le crime d’agression, une infraction renvoyant à la justice politique

AVANT-PROPOS

Ce travail sur les juridictions internationales ad hoc, dont la plus symbolique reste le Tribunal de Nuremberg, ne se présente pas comme exhaustif. Elle n’a d’autre ambition que de souligner les caractéristiques les plus marquantes de ces juridictions d’exception, la question à laquelle nous tenterons d’apporter des éléments de réponse étant de savoir de quelle manière ces justices d’exception ont été les instruments d’une justice politique exercée par les États dominant la société internationale, c’est-à-dire les vainqueurs de 1945. Ainsi, les développements seront articulés de la manière suivante : la première partie sera consacrée aux Tribunaux militaires internationaux, la deuxième aux Tribunaux pénaux internationaux.

Dans une introduction, nous nous attacherons à démontrer que l’idée d’une justice internationale n’est pas apparue ex nihilo à la fin de la seconde Guerre mondiale, elle procède en fait d’un long cheminement dont les étapes les plus marquantes correspondent aux pires atrocités guerrières. En effet, il nous faut remarquer que la première justice internationale a été pensée comme une « justice guerrière » visant à imposer une éthique, une déontologie dans la conduite des hostilités.

Nous nous attarderons davantage dans la première partie sur le Tribunal de Nuremberg, du fait de son caractère symbolique mais aussi parce qu’il a été la première juridiction de ce type. Cependant, nous remarquerons que le Tribunal de Tokyo présente lui aussi un intérêt certain du fait de la forte influence américaine dont il a porté l’empreinte.

Dans le cadre de la deuxième partie, nous nous sommes davantage consacrés à l’étude du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.). Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) qui a été créé pour le génocide rwandais n’est pas inintéressant, loin s’en faut, mais du fait de sa similitude avec la juridiction créée pour l’ex-Yougoslavie, une étude aussi détaillée nous aurait amené à d’inévitables redondances. Les problématiques que nous traitons apparaissant suffisamment dans l’étude du T.P.I.Y., dans un souci de clarté, et peut-être à tort, nous n’avons pas jugé opportun d’approfondir outre mesure sur le T.P.I.R.

La conclusion est axée sur le sort fait à ces juridictions internationales ad hoc par la récente création d’une Cour pénale internationale. Ainsi, une brève présentation de cette Cour nous permettra de souligner la nuance politique qui caractérise ces juridictions exceptionnelles, et d’évoquer l’avenir de cette justice.

« La raison du plus fort est toujours la meilleure », cette phrase de Jean de la Fontaine a une résonance dont l’actualité nous permet de prendre la mesure. S’il est vrai que les justices d’exceptions ont toujours permis d’éliminer les ennemis personnels des dirigeants étatiques ou les ennemis supposés de la Nation au nom de la « raison d’État », on constate depuis Nuremberg qu’une autre forme de justice d’exception est née pour tempérer cette raison d’État. Force est de constater que, de Nuremberg à Arusha, le conflit entre raison d’État et ordre pénal international, semble tourner à l’avantage de cette première. Toutefois, cinquante-six ans après la condamnation des criminels nazis par le Tribunal de Nuremberg, le principe selon lequel la raison d’État se heurte aux exigences d’un ordre pénal international a encore besoin d’être rappelé. Revenons un bref instant sur cette notion.

Le point de vue de J.-F. Lachaume est intéressant dans ce domaine ; ce dernier se réfère d’ailleurs au lexique des termes politiques de Debbasch et Daudet. Par raison d’Etat, il faut entendre le « principe selon lequel toute considération personnelle, morale, et plus généralement, toute norme éthique, doit être subordonnée à la préservation et au salut de l’État. Principe illustré notamment par Cardin, Le Bret, Richelieu et Machiavel » (Debbasch et Daudet).

|

|

| Nicolas Machiavel(1469 1527) | Le Cardinal de Richelieu( 1585 1642) |

L’État est donc bien dans cette perspective, ce monstre froid guidé par son seul intérêt, ce qui justifie à la limite que « la force prime le droit ». Lorsque l’Etat est totalement monopolisé dans les mains d’un seul homme, la raison d’État devient alors l’expression de la seule volonté de cet homme et quelquefois la justification – si l’on peut dire – de sa folie meurtrière. Cette folie meurtrière qui trouve son origine dans des considérations politiques, raciales, religieuses, xénophobes, prises isolément mais le plus souvent cumulées. Dans la seconde approche proposée par Debbasch et Daudet, la raison d’État caractérise par extension « une théorie invoquée par les gouvernants pour justifier leurs agissements illégaux ou inconstitutionnels » (durant l’affaire du Watergate aux Etats-Unis : le président Richard Nixon avait invoqué le « privilège de l’exécutif »). Or – et toujours selon J.-F. Lachaume – la transposition dans l’ordre international des éléments retenus par les deux auteurs précités nous permet de remarquer que la raison d’Etat est difficilement dissociable de la notion de souveraineté, au moins sur le plan juridique. La souveraineté se définit comme « une puissance qui n’est soumise à aucune autre » et c’est dans cette puissance suprême et inconditionnée … que l’ordre international reconnaît un attribut essentiel de l’État… » (Cornu). Ainsi, cette souveraineté permet à l’État d’opposer un principe de non-intervention ou de non-ingérence – plus ou moins respecté selon les forces en présence par ailleurs – à la société internationale, aux autres États, voire aux groupes d’individus. Malheureusement, il arrive que cette raison d’Etat fasse le jeu d’entreprises détestables. C’est ce qui permet à certains d’écrire que « la souveraineté, c’est la garantie mutuelle des tortionnaires », à d’autres de parler de déraison d’État. Comme l’affirme Ch. De Visscher, la raison d’Etat peut parfois se transformer en morale d’État « qui associe les impulsions obscures et passionnelles de toute une nation aux entreprises du pouvoir », l’astuce des gouvernants étant ici de faire endosser, par la propagande voire la terreur, de faire endosser par une opinion manipulée la déraison des gouvernants. On ne peut manquer de se rappeler aux mauvais souvenirs d’Hitler ou de Mussolini.

Il nous faut cependant constater qu’une justice d’exception internationale est venue en quelque sorte « raisonner la raison d’État ». En effet, après la seconde Guerre mondiale – et après des tentatives durant le début du XXe siècle –, l’utilisation de juridictions ad hoc auxquelles ont été assignées des missions bien spécifiques ont permis aux vainqueurs d’abord puis à la société internationale, par la voix de ses membres les plus importants, de poser les bases d’un ordre pénal international ; trouvant sa justification dans la protection de l’intérêt général, d’un bien-être de l’humanité. Ceci nous fait immanquablement penser à la vieille idée, que l’on retrouve chez Rousseau, selon laquelle il existe un intérêt général, un « salut public » au nom duquel tout peut être sacrifié. Si cette idée témoigne d’un altruisme sincère, elle n’en demeure pas moins potentiellement dangereuse pour le respect des droits les plus élémentaires, des droits et libertés fondamentaux. D’ailleurs, cette idée sera souvent reprise pour justifier les dictatures, notamment en URSS.

Derrière cette utilisation de justices d’exceptions, de juridictions ad hoc, il faut néanmoins dénoter une volonté de moralisation puis d’humanisation des relations internationales, ou plutôt interétatiques. En effet, c’est dans le but de règlementer la guerre – ou plutôt dans le but de sanctionner les crimes commis à l’occasion des guerres – qu’a vu le jour la première de ces juridictions ad hoc : le Tribunal de Nuremberg. Il est possible d’envisager le procès de Nuremberg non pas comme une avancée sur le plan éthique qui se serait bâtie ex nihilo à la fin de la seconde Guerre mondiale, mais comme une résurgence d’une question aussi vieille que l’humanité guerrière. On peut penser que la naissance de ce tribunal résulte de l’aboutissement d’une idée parvenue à maturation, les atrocités commises pendant la guerre ayant joué un rôle de catalyseur.

La sanction d’une morale internationale : la réalisation d’une volonté séculaire de moralisation des relations internationales

Il faut voir dans la forme de justice qui s’est exercée pour la première fois à Nuremberg une prise de conscience. Le triste constat de l’énormité des crimes commis par les forces de l’Axe pendant la seconde Guerre mondiale a amené les Alliés à prendre conscience de la faillibilité du droit positif, la faillibilité de l’État. Au sortir de cette guerre, il apparaît que le droit positif est trop malléable, trop changeant pour assurer le respect d’une norme suprême. Il ne peut pas constituer le dernier rempart face à la barbarie. Ceci nous amène au vieux conflit entre le droit naturel et le droit positif qui apparaît déjà dans l’antiquité avec le mythe d’Antigone : c’est le conflit entre conscience morale et loi de l’État.

Comme nous l’avons dit, les actes perpétrés durant la seconde Guerre mondiale ont permis de balayer les derniers doutes quant à la faillibilité du droit positif (avec les lois raciales notamment). En effet, on remarque que le tribunal de Nuremberg a sanctionné des violations du droit des gens (jus cogens). Nous sommes face à une prise de conscience, le droit ne doit avoir qu’une finalité : l’Homme. À ce titre, nous pouvons citer un professeur de l’université de Navarre qui résume parfaitement ce souci : « Ce qui crée le droit, ce n’est pas le pouvoir ni la société, mais ce qui procède de l’être humain ». C’est ainsi que, pour la première fois de façon effective un tribunal international est venu sanctionner des individus, à savoir des dirigeants, des donneurs d’ordre, et non plus seulement des États, sur la base de manquement aux lois et coutumes de la guerre, de violations au droit des gens.Ne faudrait-il pas voir le procès de Nuremberg comme l’achèvement d’un processus débuté des siècles auparavant par les pères de l’Ecole du droit naturel ? Un processus qui a permis le passage de l’ébauche d’un droit international public à un droit international privé sanctionné par une instance judiciaire supranationale ; ou plutôt transnationale.

|

|

| Francisco Suárez (1548-1617). | Francisco de Vitoria (1486-1546) |

Au XVIe siècle déjà, en Espagne et au Portugal, on remarque les travaux de Francisco de Vitoria (1486-1546) et de Francisco Suárez (1548-1617).

Dominicain, professeur à l’université de Salamanque, Francisco de Vitoria expose sa doctrine dans ses cours, publiés après sa mort sous le titre Relectiones theologicae. Vitoria reconnaît la souveraineté de l’Etat, il affirme l’existence d’une communauté juridique reposant sur le bien commun et la solidarité. Le droit international qui régit cette communauté n’est pas un jus gentium comme chez les romains mais un jus inter gentium, c’est-à-dire un droit entre Etats qui se confond avec le droit naturel. La définition que donne Vitoria du droit international public pourrait ainsi se résumer : un droit des hommes pour le bien-être des hommes.

Francisco Suárez, jésuite et professeur à l’université de Coïmbre au Portugal, fait paraître en 1612 son traité De legibus et deo legistore dans lequel il précise la théorie de Vitoria. Selon lui, le droit des gens doit permettre de lier les communautés politiques afin de créer une véritable société internationale, toutefois, il opère une distinction entre le jus gentium et le droit naturel. Le jus gentium est contingent et évolutif alors que le second est immuable. En conséquence, le droit des gens devra toujours se soumettre au droit naturel.

|

| Hugo de Groot (1583-1645). |

Mais venons-en à celui qui est considéré comme le père de la théorie du droit naturel : Grotius, de son vrai nom Hugo de Groot (1583-1645). Ayant fui la Hollande pour raisons politiques (il y est condamné à la prison perpétuelle en 1619), il se réfugie en France et devient ambassadeur du gouvernement suédois. Tour à tour poète, philosophe, diplomate et juriste, il écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels De jure praedae commentarius sur le droit de prise rédigé de 1604 à 1606 et De jure belli ac pacis, le droit de la guerre et le droit de la paix (1625). Grotius reconnaît la souveraineté des Etats, il considère cependant que ces derniers doivent accepter, à défaut d’une autorité supérieure, une société internationale régie par le droit naturel. Ce droit naturel ne se confond pas avec la loi divine, comme le défendaient les théologiens. Il « consiste dans certains principes de la droite raison qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable et sociable ». Le droit naturel est donc laïcisé et rationalisé par Grotius. Il opère également une autre distinction entre droit naturel et droit volontaire : le droit naturel regroupe les principes tandis que le droit volontaire résulte des accords passés entre les Etats. Comme Francisco Suárez, Grotius considère que le droit volontaire reste toujours soumis au droit naturel afin de limiter la volonté des Etats.

En matière de guerre, Grotius fait la distinction canonique entre guerre juste et guerre injuste ; cette distinction est légitime parce qu’il n’existe pas d’autorité supérieure aux Etats pour régler leurs différends. Une guerre est juste lorsqu’elle est déclenchée en réponse à une injustice déterminée par le droit naturel ; par exemple, lorsqu’il y a atteinte à certains droits fondamentaux de l’Etat, comme l’indépendance, l’intégrité du territoire… Ainsi, on peut remarquer que, plus de trois siècles avant Nuremberg, Grotius condamne la guerre d’agression.

Toujours dans ce souci de moraliser la guerre, on remarque également la notion de la guerre loyale, exprimée par le jurisconsulte allemand Johann Jacob Moser selon laquelle les soldats coupables d’atteintes aux prescriptions du droit international peuvent être traités comme des criminels et non pas comme des prisonniers de guerre (Grundsetze des Völkerrechts in Kreigszeiten, 1752).

Lorsque l’on se penche sur le droit de Nuremberg, derrière le triomphe du droit naturel sur le droit positif, il ne faut pas voir l’obscurantisme de la loi divine mais un juste retour à la Raison.

Malheureusement, si les théoriciens du droit international ont contribué à l’émergence de ce dernier, ils se sont très rapidement heurtés à la réalité de la société internationale au sein de laquelle l’Etat souverain n’était pas encore prêt à se soumettre à un droit supérieur.

Avant de nous pencher sur les tribunaux militaires internationaux, il serait judicieux de nous pencher sur les différentes étapes de l’élaboration vers une justice internationale.

De tout temps, l’Humanité a cherché à moraliser, à imposer une déontologie dans la conduite de la guerre. On évoquera d’ailleurs à titre d’exemples quelques étapes dans cette recherche. Cependant, il serait erroné de s’imaginer qu’il a fallu attendre la fin de la seconde Guerre mondiale pour que l’idée germe d’une instance judiciaire internationale chargée de juger les criminels de guerre. Dès le XIXe siècle, on décèle dans l’Histoire des témoignages de cette volonté.

Le cheminement d’une idée.

Le problème des crimes de guerre, ou plutôt des crimes commis en temps de guerre, a des origines bien plus anciennes que les agissements des nazis pendant la seconde Guerre mondiale. On retrouve ce problème d’humanisation de la guerre aussi bien dans la Grèce antique ou dans l’Inde brahmanique que dans la Chine des Tchéou.

.jpg) |

| Sun Tzu (544av JC 496Av JC) |

D’ailleurs, nous pouvons faire ici une digression. On peut prendre la mesure de ceci avec l’œuvre de Sun Tzu dont le titre parle de lui-même : L’Art de la guerre. Comme l’écrit Jean Lévi, dans un commentaire de cet ouvrage, durant l’époque archaïque, en Chine, la guerre, activité mâle par excellence, ne visait pas à l’anéantissement physique de l’adversaire, mais à la domination du halo de forces mystiques dont il était porteur. L’affrontement a lieu de face, entre des guerriers nobles qui se défient du haut de leur char, assistés de leurs compagnons d’armes. La guerre est une parade. Elle a pour unique fonction de manifester la bravoure des preux et d’apporter prestige et renommée à ceux qui se sont illustrés au combat. Ce n’est qu’au Ve siècle avant Jésus-Christ en Chine que la guerre va changer de nature. Elle s’étend à l’empire tout entier et à toutes les classes. Avec l’augmentation de la fréquence des guerres entre les principautés, la nature de la guerre va se transformer. La militarisation de la société permet aux plus humbles d’exercer la violence, ce qui a pour conséquence la dévalorisation du guerrier et des qualités héroïques. Cette extension démesurée de la guerre à l’ensemble du champ social se traduit par la dévaluation des qualités guerrières, de sorte que l’art militaire est tout sauf un art guerrier ou un art de guerriers.

Tant qu’elle restait le fait d’une aristocratie, la guerre était imprégnée par une certaine morale guerrière, une certaine éthique caractérisait alors les conflits armés. Comme l’écrit Roger Courtois, la guerre s’apparente davantage à une joute de prestige plutôt qu’à un combat véritable : elle ne cesse d’osciller entre la chasse et le tournoi, le sport et le massacre. Lorsqu’elle est devenue l’affaire des masses, le sens de l’honneur a laissé la place à un froid pragmatisme : lever une armée coûtait très cher, il importait que le conflit dure peu. C’est dans ce contexte que l’on peut parler de crimes de guerre – même si l’expression est ici utilisée de manière totalement anachronique – puisque la terreur constituait un moyen d’impressionner les populations ou ses adversaires. C’est dans le cadre de cette volonté d’inspirer la terreur que les soldats se livrent à des pillages, des viols, des massacres. Ce type de comportement s’observe dans la Rome antique. On se souvient notamment des atrocités commises en Espagne au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, Polybe relate la brutalité avec laquelle les Romains mirent à sac une ville, massacrant et mutilant jusqu’aux chiens. Il décrit un comportement typique de l’époque. Cette férocité pouvait s’expliquer par la frustration engendrée par la difficulté à remporter une victoire décisive et de la peur liée aux nombreuses défaites inattendues

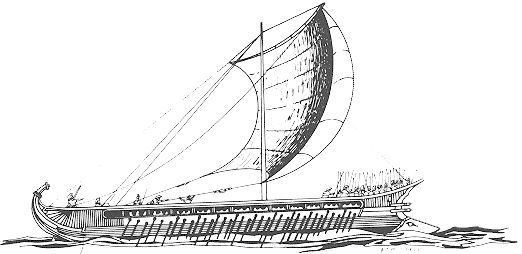

|

| Trière Grecque |

Il nous faut cependant remonter quelque peu dans le temps pour trouver un exemple intéressant. En 405 avant Jésus-Christ, l’amiral lacédémonien Lysandre avait traduit en justice devant un tribunal allié le stratège athénien Phyloclès, sous l’accusation d’avoir donné l’ordre de jeter à la mer les hommes d’équipage de deux trirèmes, et de s’être ainsi rendu coupable « d’avoir traité des grecs contrairement à la loi ». Xénophon, dans ses Helléniques, et Platon, dans sa République, ont approuvé Lysandre pour avoir égorgé Phyloclès de ses propres mains, après que ce dernier ait courageusement provoqué son accusateur en des termes dont la résonance est par ailleurs très actuelle : « Tu n’as qu’à faire ce que je t’aurais fait si j’avais été vainqueur et toi vaincu ». Nous voici face au premier précédent du procès de Nuremberg, et déjà, la même problématique apparaît : celle de la justice des vainqueurs. Au moyen de cette anecdote, le professeur Maridakis avait rappelé que l’idée de l’humanisation de la guerre était une idée grecque.Au Moyen-Âge, les règles de l’honneur courtois ont à nouveau trouvé à s’appliquer aux exigences de la guerre grâce aux principes de la chevalerie. Certains ont considéré le droit de la guerre médiévale comme un droit international privé, le droit coutumier international des chevaliers.

La guerre au XIXe siècle.

Rédigé par un jurisconsulte d’origine allemande François Lieber, en pleine guerre de Sécession, et ratifié par Lincoln le 24 avril 1863, les instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis ont déterminé les violations du droit de la guerre susceptibles d’être assorties de sanctions pénales applicables aussi bien aux nationaux qu’aux sujets ennemis.

Le manuel de guerre allemand, publié en 1902 par l’état-major de l’armée et traduit en français sous le titre Les lois de la guerre continentale, pose le principe suivant : les atteintes au droit des pays occupés sont aussi punissables que celles dont pouvaient être victimes les ressortissants des armées d’occupation.

En 1865, au lendemain de la guerre de Sécession, les autorités américaines traduisent devant un tribunal militaire le capitaine Henri Wirz, commandant du camp confédéré de prisonniers d’Andersonville, sous l’accusation d’avoir fait mettre à mort des prisonniers et des blessés.

Le 15 décembre 1871, en France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce dans une espèce significative : elle rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rouen affirmant que la soustraction frauduleuse de vins et de liqueurs, effectuée en dehors de toute réquisition par des militaires agissant isolément, constituait des faits de pillage « réprouvés et condamnés par les lois de toutes les nations civilisées ». Napoléon disait déjà que la politique et la morale s’accordaient à interdire le pillage.

Une préoccupation de réglementation du droit de la guerre sur le plan international.

|

| Henri Dunant (1828 1910 ) |

Nous nous contenterons ici de présenter quelques unes des tentatives de réglementation du droit de la guerre. La déclaration de Paris du 16 avril 1856 sur le droit de la guerre maritime consacre les coutumes relatives à la course, à la contrebande de guerre et au blocus. Sur l’initiative de Henri Dunant, médecin genevois, bouleversé par le spectacle de la bataille de Solferino, la Croix-Rouge est créée. Le gouvernement helvétique réunit une conférence internationale dont les travaux permettent de conclure la convention de Genève du 22 août 1864 sur l’amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne. Les souffrances des soldats russes durant la guerre de Crimée incitent le tsar Alexandre II à convoquer la conférence de Saint-Pétersbourg, dont est issue une convention internationale en date du 11 décembre 1868 portant prohibition de l’emploi de certaines armes. Ainsi, nous pouvons ici nous unir à J.-B. Herzog pour affirmer « qu’il en a été du droit de la guerre comme de la chirurgie et que l’humanité ne progressant qu’au travers du malheur, ses acquits ont eu leur origine dans les excès des combats ! ».Les accords du 29 juillet 1899 comporte une convention sur les lois et les coutumes de la guerre terrestre qui constitue, avec son règlement annexe, une véritable codification du droit de la guerre. Toutefois, ces tentatives de réglementation n’abordent pas la question de l’agression, pas plus qu’elles ne posent le principe d’une sanction pénale en cas de violation des prescriptions de la convention. Nous sommes encore loin du tribunal de Nuremberg.

Les excès commis après le début des hostilités par les belligérants (le traitement que certaines troupes allemandes ont infligé aux prisonniers de guerre et aux membres des populations civiles) vont susciter un sentiment d’indignation populaire. Dès le 23 février 1919, la conférence des préliminaires de la paix crée une commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, qui siège à Paris, sous la présidence d’un représentant du gouvernement américain.

Les recommandations de la commission des responsabilités sont intéressantes sur trois points : elles restaurent la notion de juste guerre, elles distinguent les responsabilités découlant du déclenchement de la guerre et celles qui ressortent de la poursuite des combats, elles préconisent la compétence subsidiaire d’une juridiction internationale pour connaître de la violation des lois et coutumes de la guerre et des lois de l’humanité. Si ces recommandations ont marqué une étape essentielle dans l’évolution des idées, leur influence a été limitée sur le plan des institutions. Ayant été une œuvre de compromis, elles se sont heurtées aux réserves émises par la délégation américaine, à l’impunité acquise par l’empereur Guillaume II et à la parodie de justice de Leipzig.

Ainsi, la délégation américaine a émis des réserves en se fondant sur l’argumentation suivante : aucune loi écrite ou convention internationale n’ayant érigé la violation des lois et coutumes de la guerre ou celle des lois ou principes de l’humanité en crimes internationaux, aucune juridiction internationale ne peut connaître et n’a pas qualité pour juger des chefs d’États - empereurs, rois ou chefs du pouvoir exécutif – qui exercent des droits souverains susceptibles d’engager leur responsabilité politique mais pas leur responsabilité pénale sur le plan juridique. Les propos que tiendront, à Londres et à Nuremberg, en 1945, le juge Jackson et ses collaborateurs donne une résonance rétrospective aux affirmations des jurisconsultes américains de la première Guerre mondiale pour qui le principe d’humanité était aussi instable que la notion d’équité, l’essence de la souveraineté nationale étant de n’être responsable envers aucune souveraineté étrangère. Cette contradiction est pleine d’enseignement : elle révèle notamment l’incidence des évènements sur les idées et celles des positions politiques sur les conceptions juridiques ; c’est ce qui nous intéresse ici.

|

| Guillaume II (1859 1941) |

Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé, il prévoit dans son article 227 la mise en accusation de l’empereur Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ». Dans une étude, les professeurs Larnaude et de La Pradelle ont estimé que le comportement du Kaiser avait engagé sa responsabilité pénale et l’avait rendu justiciable d’un tribunal international. S’il est tentant d’opérer un rapprochement entre cette argumentation et ce qui se passera en 1946 à Nuremberg, toutefois, les fondements de la mise en cause de la responsabilité ne sont pas satisfaisants, car il ne s’agit pas d’une responsabilité juridique engagée du fait du déclenchement d’une guerre d’agression (l’infraction de crime contre la paix constituée par la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ne sera créée que dans le statut du Tribunal de Nuremberg). L’article 227 du traité de Versailles met en accusation Guillaume II, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités. C’est une responsabilité morale, et donc politique, que tente de mettre en cause les vainqueurs de la première Guerre mondiale. Le caractère politique de cette justice transparaît dans la lettre du 16 janvier 1920 adressée aux Pays-Bas par Georges Clémenceau et demandant l’extradition de l’ex-empereur : Clémenceau écrit que Guillaume II avaient encouru une responsabilité au moins morale en laissant enfreindre les règles les plus sacrées de la conscience humaine. De plus, il est affirmé dans l’article 227 du traité que « le tribunal [spécial] jugera sur les motifs les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d’assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux, ainsi que de la morale internationale ». Force est de constater que c’est une justice politique que voulait ici appliquer les vainqueurs de la première Guerre. Un tel fondement n’est pas satisfaisant. Cette idée peut être confortée par la nature du traité : le traité est davantage un outil politique qu’un outil juridique. Il nous est permis de penser qu’il est préférable que ce tribunal spécial n’ait pas vu le jour.

Bien que les articles 228 à 230 du traité de Versailles prévoient de renvoyer devant des tribunaux militaires interalliés les auteurs d’infractions perpétrées à l’encontre de ressortissants de plusieurs puissances. C’est ce que l’on appellera la « parodie de justice de Leipzig ». les puissances alliées avaient demandé la livraison de 896 criminels de guerre. Finalement, l’Allemagne obtiendra de juger elle-même ses criminels de guerre. Sur les 45 personnes dont la responsabilité pénale était lourdement engagée au regard du seul droit allemand et dont les alliés demandaient le jugement, seulement 16 procédures seront entreprises et 6 donneront lieu à condamnation. Voici des chiffres qui se passent de commentaires, et qui appellent à la mise sur pied d’une justice d’exception internationale compétente pour juger les criminels de guerre à l’avenir. Il faudra attendre Nuremberg.

Le 1er août 1920, le traité de Sèvres est signé, il prévoit l’extradition par la Turquie des responsables du génocide arménien. Dans ce cas également, nous nous retrouvons face au manque de détermination de la société internationale : le traité n’a pas été ratifié et le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 réglant les relations entre la Turquie et les puissances victorieuses, a été complété par une déclaration d’amnistie de tous les crimes commis entre le 1er août 1914 et le 20 novembre 1922

En 1920 toujours, le conseil de la Société des Nations (S.D.N.) avait demandé à un comité de juristes d’élaborer le statut d’une cour permanente de justice internationale. Le comité adopte une résolution prévoyant une instance compétente pour juger « les crimes contre l’ordre public international et le droit des gens universel, qui lui seront déférés par l’Assemblée plénière de la S.D.N. ou par le conseil de cette Société ». Mais le conseil de la S.D.N. examine le projet et le repousse en le jugeant prématuré.

Le 16 janvier 1937 sont conclues deux conventions dont l’une prévoyait la mise en place d’une cour pénale internationale. Mais ces conventions n’entrèrent jamais en vigueur.

Il faut attendre le 30 octobre 1943 pour que les Etats-Unis, l’Union soviétique et la Grande-Bretagne publient à Moscou une déclaration affirmant leur détermination à châtier les criminels de guerre après la victoire. Cette détermination va conduire à l’institution du Tribunal militaire international de Nuremberg par l’accord de Londres le 8 août 1945, et à l’institution du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, le 19 janvier 1946.

2° Partie 3° Partie 4° Partie